Слепцов Константин Назарович (15.01.1908 – 10.04.1972)

Ветеран тыла Усть-Янского района Якутской АССР

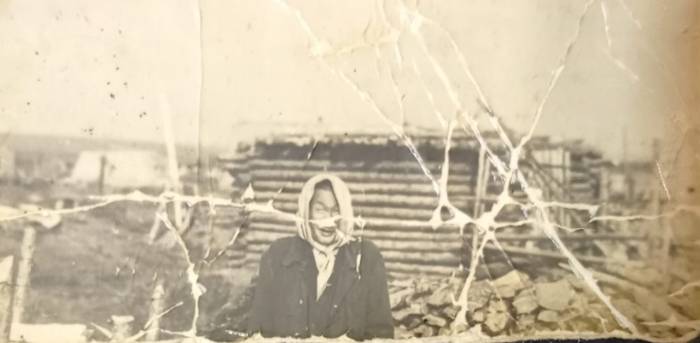

Накануне 80-летнего юбилея Великой Победы хочу рассказать про подвиг в тылу моего прадеда Слепцова Константина Назаровича. Он отец моей бабушки Слепцовой Евдокии Константиновны. Мой прадед родился до революции 15 января 1908 года в Сыаганнахском наслеге Абыйского района в многодетной семье бедного оленевода. С детства кочевал с оленеводами, помогал им, охотился. Грамоте обучился самостоятельно, хорошо писал и читал.

С приходом новой советской власти на севере Якутии стали происходить быстрые и резкие изменения. Константин сразу поддержал большевиков, был предан коммунистической идее, но кочевая оленеводческая жизнь не позволила ему влиться в ряды комсомольцев и далее вступить в партию коммунистов.

В 1934 году, когда исполнилось 26 лет, он уехал в соседний Усть-Янский район, чтобы создать семью с девушкой других кровей. Константин был человеком обстоятельным, ему нужно было прокормить себя, помочь родителям поднять братьев и сестер, поэтому ему приходилось много работать. Он заприметил скромную девушку Слепцову Анну Николаевну из семьи местного охотника и в 1939 году они поженились.

Великая Отечественная война застала моего прадеда в Уяндинском наслеге Усть-Майского района с двумя малолетними детьми. Вместе с женой Константин Назарович трудился в колхозе имени В.И. Ленина. Его как представителя коренных малочисленных народов севера, как эвена, на войну не призвали. С первых дней войны перед их колхозом были поставлены огромные задачи по заготовке пушнины – ценный мех соболя, песца, лисицы, белки страна обменивала на валюту. Также у колхоза были высокие, порою неподъемные планы по ловле рыбы – чир, муксун, ряпушка, ценный осетр. Колхозникам было запрещено забивать на мясо оленей личного пользования и употребление мяса диких животных. Мясо предписывалось сдавать колхозу, в личное распоряжение допускалось оставление ног, головы и кишечника животного.

В те времена в колхозе Уяндинского наслега держали коров, лошадей. Константин и Анна Слепцовы с раннего утра до поздней ночи трудились с июля по сентябрь на сенокосе, на сборе ягод. Осенью наступал период заготовки дров. Гужевой транспорт использовался в административных целях, поэтому местное население пилили лес и носили до поселка на себе. Работа была очень тяжелой, нормы для мужчин, женщин, стариков и детей были равными. Дрова нужны были для отопления больницы, здания администрации, школы.

Мой прадед с женой, как и все жители севера, круглый год ловили рыбу. Подлодка, мунха, куйуур, летняя рыбалка – трудились все, начиная с 7 лет. Прадед вспоминал, как полураздетым, вечно голодным детям и женщинам взваливали мешки с рыбой по 8-20 кг, записывали кому какое количество рыбы какого размера выдали. Затем в приемном пункте по этим записям строго пересчитывали. Константин Назарович рассказывал своим детям, что в годы войны в их краях никто не воровал. Забрать чужое, лишнее считалось постыдным поступком, люди клеймили таких земляков, делали из них изгоев. Даже сильный голод, когда от недоедания опухали и умирали дети и старики, не заставил жителей Усуйааны пойти на такие преступления.

Следует отметить, что Константин Назарович был человеком необычным. У него от природы были способности лечить людей народными методами, вправлять суставы, держать кости после переломов. Земляки считали, что у него была легкая рука, переломы заживали быстро и правильно. Еще был хорошим травником, удачно лечил воспалительные заболевания дыхательных органов. В те голодные военные годы совершенно не было медикаментов, антибиотиков вообще не было в широком использовании. И взрослые, и дети в основном умирали от воспаления легких и инфекционных заболеваний типа тиф, оспа. Мой прадед знал горные места, где росла целебная трава, обладающая уникальными противовоспалительными свойствами. Отвар этого горного растения поднимал даже лежачих и казалось бы безнадежно простуженных больных. Константин Назарович каким-то образом находил время и силы подняться в определенное время года высоко в горы и запастись разными целебными растениями. Одним взглядом мог остановить кровотечение, в том числе у роженицы. Люди его очень уважали и почитали. Из-за его сверхспособностей многие его побаивались. Помогал своим землякам Константин Назарович совершенно бескорыстно. Его коробило, когда люди в благодарность преподносили ему какие-то продукты, одежду. Всё это он тут же отдавал нуждающимся. Расстояния между поселениями в те времена были большие, по 15-30 километров. Каким-то чутьем он знал, что в этой избе, юрте есть дети, старики, женщины, которые умирают от голода, и приходил к ним с травами, какими-то продуктами и спасал жизни. Порою сам был слаб, очень худой, но что-то придавало ему силы после тяжелой работы преодолевать ночью пешком расстояния в километры и спасать людей от голода и болезней.

В конце 1942 года приказом руководителя районного совета Усть-Янского района Константина Назаровича Слепцова назначили ямщиком фельдъегерской службы. При этом работа в колхозе и добыча рыбы также за ним сохранялись. Ямщицкая служба заключалась в доставке особо важных приказов, отчетов, документации райсовета и коммунистической партии в три района – Абыйский, Усть-Янский и Момский. В качестве транспорта использовались только собачьи упряжки. Власти не доверяли населению оленей в виде упряжки, боялись, что от голода люди будут забивать оленей и будут обвинять волков в нападении на оленей. Мой прадед ездил по служебным делам на своей собачьей упряжке. Как позже он рассказывал, в упряжке было 3-5 собак породы лайки. Иногда дорога в соседний район занимала 3-7 дней. Именно в годы войны в Усть-Янском районе были самые суровые зимы под -60 градусов. Лютовала пурга, голодного слабого человека нутром чуяли волки и преследовали всю дорогу. Было много случаев, когда Константин Назарович зарывался в снежный сугроб, чтобы переждать бушующую пургу и после ее окончания обнаруживал только одну собаку, всех остальных успевали задрать и съесть волки. При этом каким-то чудом всегда оставалась хотя бы одна собака. От прадеда моему отцу передалась эта любовь и уважение к собакам. Отец, как и его дед, всегда сперва кормил собаку, только потом сам садился за стол. В моем роду собак очень почитают, собака для нас не только охранник, это член семьи и близкий друг.

Константин Назарович за годы службы все поручения исполнил в срок. Мы уже не узнаем, какие силы ему в этом помогали. Советская власть оценила трудовой подвиг моего прадеда в годы войны и наградила его медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Для моего прадеда медаль с головой Сталина была бесценна, он им очень дорожил и в конце своего жизненного пути говорил родным, что в годы войны он сделал всё, что мог для приближения Великой Победы.

После войны до самой смерти мой прадедушка работал в своем родном колхозе и продолжал лечить людей.

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Автор: А.Слепцов, ученик 10б класса

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)