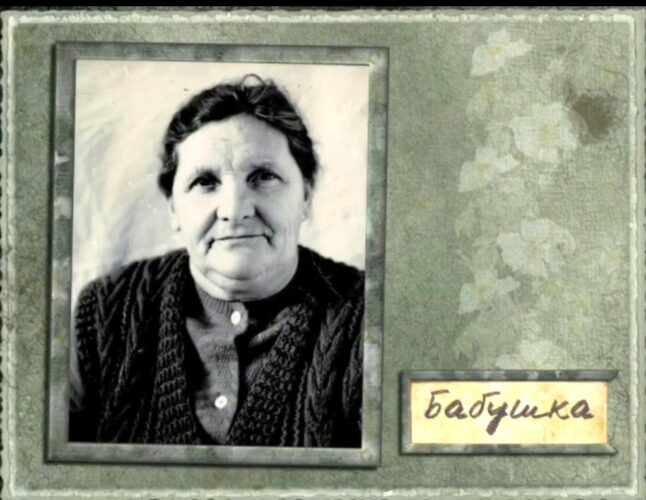

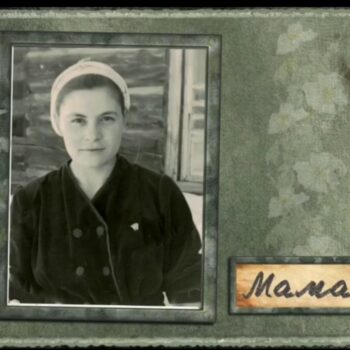

24 октября 2020 года исполнилось бы 80 лет прекрасной женщине, моей любимой бабушке – Плетцер Екатерине Александровне.

Плетцер Екатерина Александровна (1939 г.р.)

Это статья — дань уважения и любви очень дорогому для меня человеку. Это рассказ о жизни женщины, в которой отразилась судьба целого поколения, рожденного до войны и ныне уходящего.

Детство

В мирное время, в Ленинграде, когда все люди мечтали и строили планы на светлое будущее, у моей прабабушки, этнической немки, Ультрих-Плетцер Юлии Михайловны была своя семья: муж и две дочери. Казалось бы, жить да жить, но все в один миг порушила война. Муж, Плетцер Александр Георгиевич, отправился на фронт – защищать город на Неве.

Молодая женщина, которой было двадцать с лишним лет, осталась с двумя малолетними детьми на руках и пожилой мамой в блокадном Ленинграде. По воспоминаниям, Зои Ивановны Кириллиной, невестки семьи Плетцер: «до начала блокады, Юлия Михайловна жила с родителями супруга. Однажды, она проснулась утром, а родителей супруга уже не было в доме. Они заранее узнали о блокаде города и ночью, втайне от невестки, оставив ее с малолетними детьми, переехали в Краснодарский край. Прабабушка, захватив, необходимые вещи перебралась к матери».

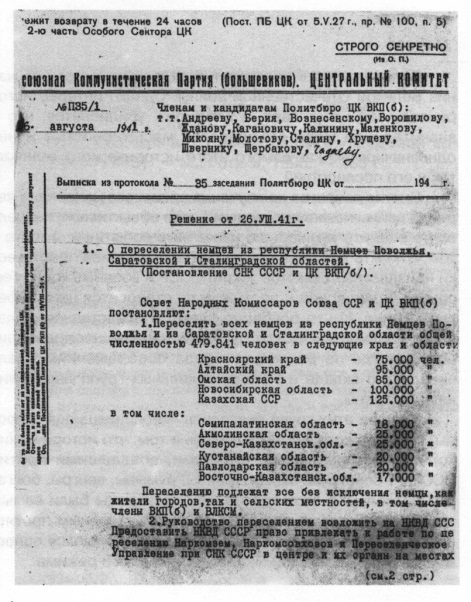

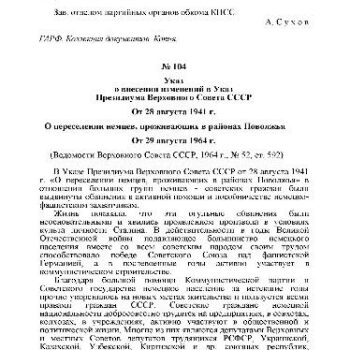

С самого первого дня войны ленинградские немцы оказались «на прицеле» у НКВД. 21 августа 1941 году был издан приказ «О выселении из Ленинграда и области социально-опасных лиц», к которым были причислены – наряду с другими – этнические немцы и финны» . История немецкого населения Ленинграда уходит корнями к истокам возникновения самого города.

В начале Второй мировой войны этнические немцы работали на колхозах, трудились на фабриках, многие были врачами, аптекарями, кондитерами… Военную историю ленинградских немцев, пишет Ирина Черказьянова, отличает «многоплановость и глубочайший драматизм ситуации». На фоне страданий, которые пришлось вынести жителям осажденного города и пригородов, продолжались политические репрессии, направленные не только против отдельных личностей, но и против целого народа.

В 1942 году в Красноярский край и Сибирь было депортировано 11 тысяч немцев, среди которых была Ультрих-Плетцер Юлия Михайловна с детьми и с родственниками, младшая из них моя бабушка, Плетцер Екатерина Александровна. По рассказам прабабушки «во время выхода из блокадного Ленинграда, они попали под бомбежку, их спас ватный матрас, они укрывались им от снарядов. По пути в Якутию, в одном из городов, всех привели в ресторан и велели отужинать перед долгой поездкой, столы были накрыты лакомствами и яствами, долго толком не евшие люди накинулись на еду, тогда погибла половина сородичей…» Юлию Михайловну с детьми и близких родственников, спасла мудрость матери. Она строго наказала не есть со стола, а сама собрала кушанья в наволочки для подушек и помаленьку давала поесть в поезде. Таким образом, минуя тяжелый, голодный и холодный переезд, они приехали в Якутию.

По пути сюда им обещали готовый дом с мебелью и одеждой, а фактически, в ноябре месяце, их расселили в сарай. В этом сарае посередине стояла железная печка и нары по краям. Итак, они прибыли в Орджоникидзевский, ныне Хангаласский район. С этого момента вся жизнь семьи прабабушки неразрывно связан с этим районом. Она стала участником трудового фронта в Покровском кирпичном заводе, в это время умерла старшая дочь, которой было всего 5 лет, а затем не стало ее мамы… Благодаря добрым соседям, пожилой чете якутов, бабушка осталась жива.

В 1948 году Юлия Михайловна Ультрих – Плетцер вышла замуж за Кириллина Конона Семеновича, ветерана битвы под Сталинградом. В то время он работал в паспортном столе. За то, что он взял в жены немку, его уволили с работы, лишили званий и наград. В этом браке у прабабушки родились еще пятеро детей.

В 1950 году ее направили на строительство автодороги в местность Хайыһардаах, сейчас эта местность переименована в участок ДРСУ, по которой проходит федеральная дорога. Она уходила на работу рано утром и приходила поздно вечером. По пути домой собирала дичь, погибшую на линии электропередач, чтобы хоть как то прокормить двух детей. Дочь Екатерина таскала на спине своего двухгодовалого младшего братика до соседей, пожилой четы Павловых, состоящих в тунгусской общине, у которых было охотничье угодье в данной местности. Они из меха различной дичи сшили детям шапки, варежки и торбаза, чтобы они не замерзли в лютые морозы.

13 августа 1954 г. вышло очередное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР в соответствии, с которым режим спецпоселения был снят с «бывших кулаков» (отбывавших его ещё со времён коллективизации), а также с немцев – местных жителей Сибири, Дальнего Востока, Урала, Казахстана, Средней Азии и других мест. На спецпоселения немцы подвергались не только национальной дискриминации, они были лишены многих общегражданских прав, их жизнь постоянно наталкивалась на различного рода ограничения и запреты, часто просто абсурдные. Это вынужден был признать даже министр внутренних дел СССР С. Круглов в 1953 г.: «На местах зачастую ущемляется правовое положение спецпоселенцев: без надобности создаётся излишне жестокий режим, запрещается свободное передвижение по жизненно необходимой для спецпоселенцев территории, устанавливается частая регистрация в спецкомендатуре, создаются препятствия к выездам в командировки, на лечение и учёбу, что влечёт за собой подачу ими большого количества жалоб».

Тяжёлая жизнь и работа, постоянная борьба за выживание не давали возможности родителям уделять своим детям должное внимание, тем более передавать им традиции национальной культуры. Да и сами взрослые, вынужденные адаптироваться к новым условиям жизни, постепенно теряли многие свои национальные черты, формируя новые привычки, усваивая и перенимая обычаи и нравы, элементы быта и культуры окружающего населения. Таким образом, дети следующего поколения этнических немцев утратили язык, обычаи и традиции своего народа.

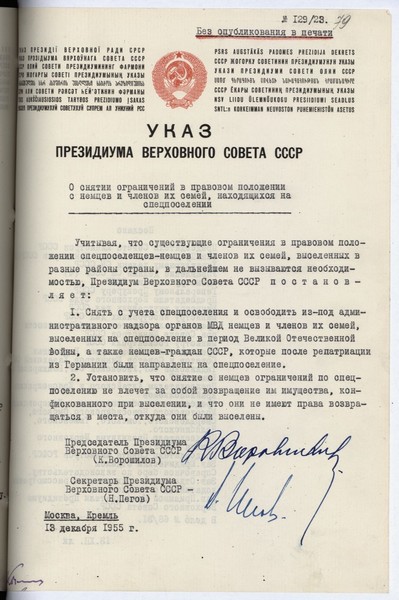

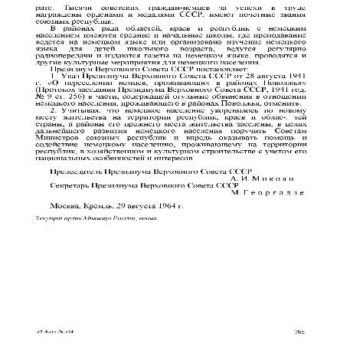

После выхода указа Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении» от 13 декабря 1955 г., со всех без исключения остававшихся к тому времени на спецпоселении немцев были сняты предусмотренные этим режимом ограничения.

Освободив немцев от спецпоселения, руководство страны, тем не менее, сохранило в отношении них ряд дискриминационных мер. В Указе оговаривалось, «что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечёт за собой возвращения имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены».

Кроме того, в Указе были полностью проигнорированы права немцев, как национального меньшинства, на удовлетворении своих потребностей в сохранении языка, культуры, традиций и т. п. Тем не менее, ликвидацию немецкого спецпоселения следует расценивать как существенный шаг вперёд к уравнению немцев в правах с другими советскими гражданами. Оно стало исходной точкой очень медленной, крайне непоследовательной и противоречивой государственной реабилитации немцев, продолжавшейся все последующие годы .

На основе этого указа родственники Юлии Михайловны покидают Якутию. Они вернулись в центральные города России, им не разрешалось селиться в Москве и Ленинграде. Прабабушка осталась в Якутии, т.к. вышла замуж и к этому времени уже родила еще двоих от второго брака, будучи беременной четвертым ребенком.

Якутия стала для нее второй родиной. Односельчане вспоминают ее, как очень доброго и трудолюбивого человека. Местные бабушки рассказывали, как учились у Юлии стряпать, вязать, сажать огород, ухаживать за теплицей, собирать ягоды и грибы, солить, мариновать, сохранять продукты на долгий период. Старшая дочь от первого брака, Екатерина Плетцер помогала смотреть за младшими и училась всему у матери.

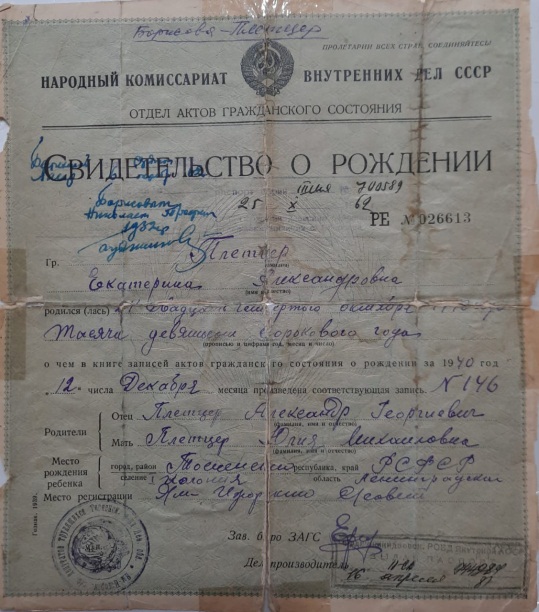

Плетцер Екатерина Александровна родилась в 1939 г. в Ленинградской области с. Колпино, Тосненский Ям-Ижорский с/совет, I колония. С детства испытала все тяготы и лишения военного времени, в 1 классе осознала, что она является представителем другой национальности, их обзывали «врагами народа». Но как говорила бабушка, «трудолюбивый и добрый человек и в военное и в мирное время, всегда найдет отзыв в других сердцах». В 1949 г. Екатерина закончила 1 русский класс в с. Еланка. Затем продолжила учебу в с. Улахан-Ан Хангаласского улуса РС(Я).

Молодость

В 1958 г. Екатерина окончила семь классов и поехала доучиваться в близлежащую деревню Булгунняхтах, проучилась полгода и вернулась к матери, помогать. С этого момента поступила на работу в колхоз, ухаживала за молодняком.

В 1960 г. открывается детский сад «Кыымчаан» на 26 мест. С самого открытия сада Екатерина Александровна работала в нем, сначала занималась ремонтом здания, затем трудилась поваром.

В 1961 г. по выделенной путевке ее направили работать в колхоз.

В 1962 г. Екатерина Александровна вышла замуж за Борисова Николая Трофимовича, уроженца Хангаласского улуса с. Чараӊ РС(Я). Молодые переехали в с. Бестях. И с 1962 г. по 1965 г. она проработала там библиотекарем в школе.

В 1968 г. семья Борисовых – Плетцер переехали в с. I Жемкон, где она на полгода устроилась на работу в пекарню, затем год занимала должность кассира в колхозном кооперативе.

В 1974 г. Екатерина Александровна с семьей переезжают на малую родину, коим она называет с. Улахан-Ан. И с этого года до выхода на пенсию в 1990 г. проработала в детском саду прачкой, стирала вручную одежду и белье детей трех групп, это около 80-90 воспитанников. И к тому же по просьбе руководства постоянно выходила на замену работников.

В 1964 г., после выхода очередного указа Президиума супруг Екатерины Александровны, Николай Трофимович предлагал переехать в Санкт-Петербург, но бабушка отказалась. Она считала своей родиной, свою деревню Улахан-Ан.

Настоящее время

С 1990 года Екатерина Александровна занялась личным подсобным хозяйством. Содержала кур, коз, коров, свиней, кроликов, уток, гусей, индоуток и черно-бурых лисиц. Будучи ветераном труда детского сада, организовывала экскурсии живности для детей. Круглый год была занята подсобным и домашним хозяйством, собирательством ягод и грибов. Испытав в детстве нужду, голод военного и послевоенного времени, всегда запасалась продуктами. По моим воспоминаниям, у бабушки в амбаре всего было очень много: мешки муки и сахара, сумки конфет и галет, ящики различной одежды, строительного материала. В свободное время, как и мать, увлеченно занималась вязанием, шитьем и бисероплетением. В преклонном возрасте увлеклась алмазной мозаикой, немало картин сделала своими руками.

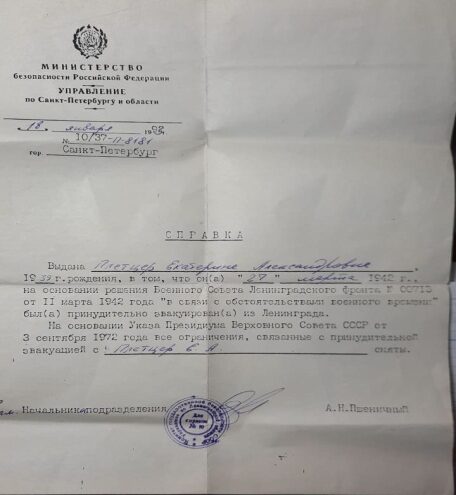

18 января 1993 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1972 года Министерство безопасности РФ, Управление по Санкт-Петербургу и области, по запросу наслежной администрации МО «Мальжагарский 2-й наслег» направила справку о том, что все ограничения, связанные с принудительной эвакуацией с Плетцер Е.А. сняты.

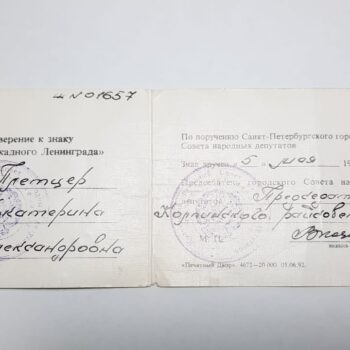

5 мая 1993 г. у Плетцер Екатерины Александровны официально подтвержден статус «Житель блокадного Ленинграда».

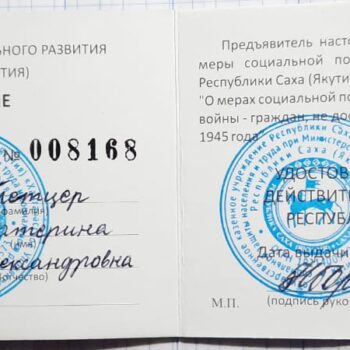

25 апреля 2019 г. удостоилась удостоверения «Дети войны».

Она была настоящим тружеником, работала в различных сферах, являлась разносторонне развитым и начитанным человеком. Вместе с мужем, по образованию прорабом – строителем, учителем математики достойно воспитали пятерых детей и приложили все силы, условия для подрастающего поколения.

Моя бабушка, Плетцер Екатерина Александровна, добрая мать и любимая бабушка многочисленных внуков и правнуков, почетный гражданин МО «Мальжагарский 2-й наслег», ветеран труда, житель блокадного Ленинграда, обладательница большого количества медалей.

Последствия принудительного переселения огромны, непоправимы для целого народа этнических немцев. Потеря языка, традиций, культуры и обычаев, потеря народа как целостной ячейки общества, и не только народа, так и порушенные судьбы отдельных личностей. В том числе моей бабушки, Плетцер Екатерины Александровны, с самого детства испытавшей все тяготы и лишения военного, поствоенного времени, отложившейся в ее воспоминаниях, поступках, прошедшей через унижение и ущемление прав, но, не в коем образе, не отразившихся в ее характере. Бабушка никогда никого не обвиняла и считала жизнь прекрасной. Она любила говорить, «возьмите от жизни все хорошее, а про плохое забудьте, живите и радуйтесь здесь и сейчас». Может быть, поэтому она была счастливым, довольным жизнью человеком.

Автор: М.В.Шадрина

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)