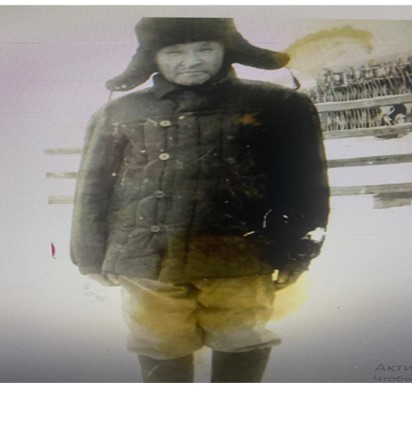

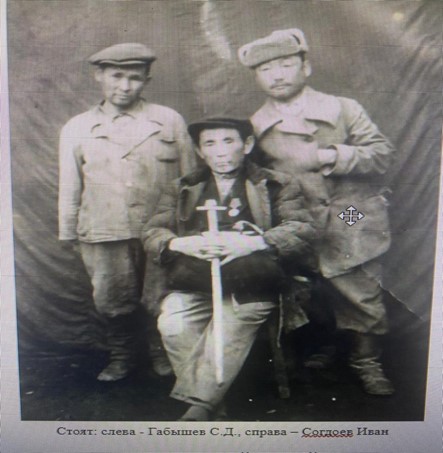

Габышев Сергей Дмитриевич (1912 г.р.)

Габышев Сергей Дмитриевич родился (сентябрь 1912 год) и вырос в селе Харыйа Анна, находившееся ранее между селами Кятчи и Абага Олекминского района (сейчас этого села нет).

Мою прапрабабушку по матери звали Артахинова Ксения Софроновна. Она родилась в 1916 году.

В 1931 году она вышла замуж за Габышева Сергея Дмитриевича (1912 года рождения). Они жили в деревне Улахан-Мунку Олёкминского района. Были колхозниками.

В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Сергея Дмитриевича призвали на фронт, но по состоянию здоровья комиссовали и отправили на работы по перевозке грузов. Ему тогда было 29, а прапрабабушке 25 лет.

В селе Улахан-Мунку Сергей Дмитриевич организовал КТФ (конно-товарную ферму),где обучил своего сына Кима объезжать лошадей. и Ким вплоть до призыва в армию помогал отцу. Еще прапрадедушка участвовал в организации МТФ (молочно товарной фермы), отучился на курсы ветеринарных санитаров в г. Якутске и работал ветеринаром в селе.

Прапрадедушка часто привозил домой разных животных, которых признавали больными, слабыми, непригодными для дальнейшего содержания и списывали. Они с прапрабабушкой заботились, кормили и всячески выхаживали их. У нас на подворье был свой мини зоопарк; коровы, кони, бараны, козы, кролики, свиньи, голуби, куры, гуси.

Таким образом каких только больных животных у нас не перебывало- с гниющими спинами, поврежденными частями тела, разными ранами. Иногда другие дети приходили посмотреть, но прапрадедушке это не нравилось.

Когда уже вышел на пенсию, не работал, люди все равно приходили, обращались за помощью.

У нашего прапрадедушки были “золотые руки”. Чего только он не мастерил. Разнообразные телеги, сани итд.

В семье Сергея Дмитриевича и Ксении Софроновны родились девять детей, пять мальчиков и четыре девочки.

В годы войны Ксения Софроновна работала на ферме дояркой, потом была бригадиром по полеводству. Для колхозников выходных и отпусков не было.

Когда муж был на перевозке грузов, она оставалась одна со своими малыми детьми. Надо было всё успевать: снег натаскать для запасов воды, дрова пилить и рубить, сено привезти с дальних урочищ для коров и лошадей, приготовить еду для семьи, управиться по хозяйству и в колхозе. Стирали в то время руками, мыла не было, использовали щёлок (печную золу). Электричества тоже не было, готовили на печке, освещали дом светом лучины. Керосиновые лампы появились потом, после войны. Одежду также в основном шили сами из материи, купленной в лавке или, если повезёт, из американской мешковины (гуманитарная помощь). Повседневную обувь также шили сами из кожи животных, а купленные готовые сапоги или ботинки берегли для особых, торжественных случаев.

Вокруг деревни широко вокруг простирались бесконечные поля, обрамленные сосновыми лесами. На полях выращивали рожь, пшеницу, ячмень. На тракторах работали молодые девушки, прошедшие курсы вождения трактора, потому, что мужчины ушли на фронт. Весной и днями, и ночами посменно они пахали и проводили посевную работу. Не оставались в стороне и дети. Летом в период лёта саранчи, они обходили с натянутой веревкой все поля, чтоб сбить насекомых с колосков на землю, чтоб сохранить урожай. Мальчишки были задействованы на борьбу с грызунами. Подростки помогали взрослым на полях и ферме. С 12-13 лет мальчики становились добытчиками, охотились, рыбачили и кормили своих родных. Радио в деревне не было. Все новости узнавали из газет, поэтому с нетерпением ждали почтальона. Ждали писем от отцов, братьев, мужей ушедших на фронт защищать свою страну. Отправляли с почтой письма и посылки для солдат. Мастерили лыжи, шили тёплые рукавицы, шапки, собирали тёплую одежду для нужд фронта, а также жертвовали свои трудодни (заработок).

Спустя 77 лет после Великой Победы история повторяется. Опять мужчины идут на фронт, женщины и дети шлют письма и посылки…

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)