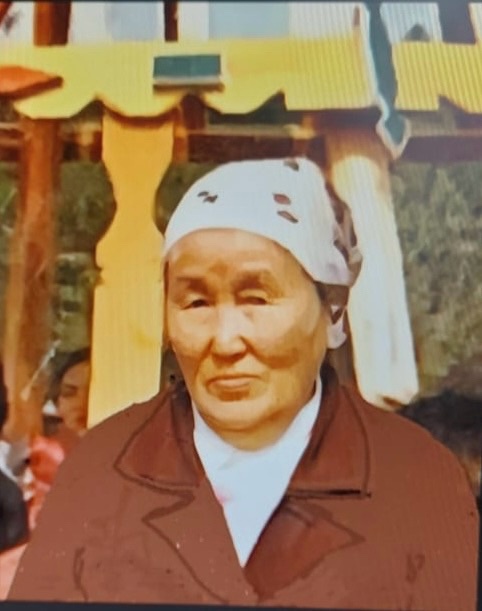

Дата и место рождения: 1925 г. с. Чукар Ленинского района Якутской АССР.

Федорова Прасковья рано осталась сиротой. Ей было 16 лет, когда в июне 1942 г. получила повестку из райсовета о призыве на трудовой фронт. Тогда она не знала, что покидает малую родину на долгих 10 лет.

Собрав нехитрые пожитки, вместе с другими пятью призванными, пошла пешком до Нюрбы, т.к. транспорта никакого не было. Добравшись до райцентра, прошли медкомиссию. Так получилось, что из пятерых прошла только она одна. Дождавшись парохода из Сунтара, призванные поплыли в г. Якутск. По прибытию в Якутск Прасковью определили в общежитие, где было собрано еще 60 детей с районов. Были организованы учебные курсы по бочарному делу. Норма на человека составляла 2 бочки в месяц. Начались сложные трудовые будни. Было сложно, но мало-помалу привыкли.

Весной 1943 г. началось распределение по рыбзаводам. Вместе с подругой Егоровой Акулиной Ивановной решили ехать в Булунский район, местность на реке Омолой. С собой выдали вещи первой необходимости: продукты, одежду — сатиновую юбку, мужские рубашку и ботинки, телогрейку, утепленные американские ботинки и валенки.

До участка, расположенного на берегу моря Лаптевых, добирались долго. Приехав на участок, первым делом построили зимнюю землянку, обложили по периметру дерном, поставили печку из бочки, заготовили дрова из деревьев, принесенных течением во время ледохода и разбросанных по берегу реки. Работников было много. Были среди них и девушки из прибалтийских республик. Прасковья Васильевна до конца своих дней с теплотой вспоминала о спецпереселенцах- литовцах, которые были сосланы в северные районы Якутии. Удивлялась, как литовцы обустраивали свой быт, их сноровке на рыбалке, как они не теряли присутствие духа несмотря на то, что питались скудно и зимней одежды не хватало — вместо портянок набивали валенки прошлогодней травой. Правила были строгие. Велся строгий учет выловленной рыбы, за спрятанную в валенке ряпушку могли расстрелять.

В летнее время с Омолоя ехали на рыболовные участки в низовье Лены, рыбачили неводом на лодках, а с ледоставом начинали подледный лов. Зимой переезжали обратно на Омолой за 180 верст на собачьих упряжках со всем скарбом, провизией и остальными принадлежностями.

Тит-Арыы, Арангастах, Быков Мыс, Уон Паастаах, Омолой- эти рыболовецкие участки давали фронту рекордные уловы рыбы, не перекрытые до сих пор. Все для фронта, все для Победы!

Азам рыбалки и особенностям ловли рыбы их учил, натаскивал, стараясь облегчить работу, бригадир Спиридонов Василий, родом из Чурапчи. Сильная зимняя пурга, которая часто случалась в тех местах, обычно длилась 3- 7 дней. В такие ненастные дни жилье заметало снегом по самую крышу. Тяжелое было время! За 10 лет на севере лишь одно письмо пришло из родных мест – письмо от зятя Степанова Василия, пусть без конверта, но дошло. Не счесть, сколько раз Прасковья перечитывала это письмо. Все испытывали голод и холод, и только единственное письмо, полученное из дома, согревало ее душу. Так, в тяжелых трудах, прошло 8 лет.

В 1950 г. началась отправка домой. За это время в родной деревне все изменилось, а добраться до дома тоже было не так уж и просто. Пароход довез до Жиганска, потом добрались до Верхневилюйска, где Прасковья остановилась в семье земляка Семенова Данила, с которыми вместе рыбачили на Омолое. 1951 г. зимовала в г.Верхневилюйске. Спустя 10 лет, в 1952 году наконец-то вернулась в родной Чукар. Далее продолжила свою трудовую деятельность уже в родном селе. С 1953 г. по 1987 г. работала в Чукарской больнице, сначала сторожем, затем медсестрой, ставила уколы, лечила людей, помогала побороть болезни. Замуж Прасковья не вышла, но всю жизнь помогала брату Василию Давыдову, рано овдовевшему, растить и воспитывать 8 детей.

До конца своих дней Прасковья Васильевна в мельчайших деталях помнила годы проведенные на севере, помнила, где стояли бараки, где располагался ледник для хранения рыбы, но не любила вспоминать те страшные годы. Вся юность прошла в тяжелейших условиях.

Прасковья Васильевна снискала уважение односельчан тяжелым трудом во время Великой Отечественной войны и долгой безупречной работой в мирное время. Память о трудовом подвиге якутской девушки жива в сердцах родных и земляков.

Автор: К.Е.Андреева

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)