Как только началась война с фашистской Германией в первых программных документах – в Заявлении Советского правительства от 22 июня, в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня «О военном положении», в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня «О задачах партийных и советских организаций в условиях военного времени» были изложены первоочередные задачи партии и народа по борьбе против фашистского агрессора, по переводу экономики страны на военный лад. Основным же документом, в котором была дана развернутая программа борьбы, явилась директива от 29 июня, в которой не только определялась политическая сущность войны, но и излагались конкретные задачи в условиях неблагоприятно начавшейся войны. «Все для фронта, все для победы!» – этот мобилизующий лозунг определял все направление деятельности коммунистической партии по превращению страны в единый боевой лагерь.

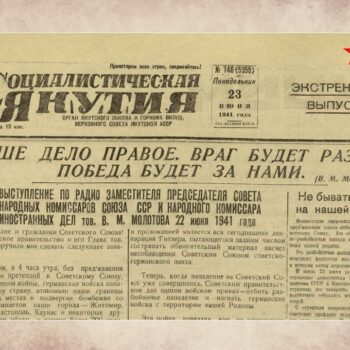

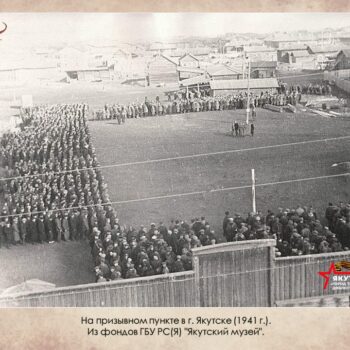

О начале Великой Отечественной войны руководство республики узнало с телеграммы из Москвы 22 июня 1941 г., к 14 часам местного времени. Информация о нападении германских войск на СССР поступила в Якутский горком ВКП(б) с аппарата Якутского ОК ВКП(б) в тот же день и быстро облетела город. В телеграмме сообщалось о начале войны, о необходимости переустройства всей политической и хозяйственной деятельности на военные рельсы, повсеместном проведении митингов трудящихся, мобилизации людских и материальных ресурсов на разгром врага. Требовалось решительное повышение производительности труда, неукоснительное выполнение производственных планов, успешное проведение уборочных работ.

Якутск находился в глубоком тылу, но самоотверженный труд горожан в годы войны тоже имеет свою незабываемую историю. В соответствии с интересами фронта и задачами организации труда на военный лад Якутский горком партии и Якутский горсовет быстро перестроили свою работу. Особое внимание было обращено ритмичной работе всех предприятий промышленности, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, школ и больниц города. В первые месяцы войны были составлены новые производственные планы, в которых предусматривалось увеличение продукции промышленных предприятий города и колхозов Якутского района.

Война с фашистской Германией отрицательно повлияла на процесс урбанизации по всей стране и на увеличение населения города Якутска, в частности. Довоенные темпы прироста населения северного города превышали средние данные прироста городского населения страны. В условиях войны темпы роста контингента горожан значительно снизились по сравнению с мирным периодом. Перевод заводов и фабрик с запада в Якутию не осуществлялся. В связи с мобилизацией мужской части населения происходило сокращение как городского, так и сельского населения. В 1944 г. в Якутске проживало 51978 чел., т.е. на одну тысячу человек меньше, чем в 1939 г. Лишь в конце войны численность населения города достигла довоенного уровня. Но приток людей извне не прекращался и в годы войны. В том же 1944 г. в город прибыло 7 тыс. чел., а убыло почти такое же количество людей, хотя город на период 1942-1943 гг. оставался закрытым от вынужденной из-за голода миграции из села.

Устойчивое снижение рождаемости по военным годам и одновременно с этим явлением повышение общей смертности и в том числе смертности от туберкулеза, в частности, отрицательно отразились на демографическую ситуацию. Рождаемость в годы войны уменьшилась в более чем в 2 раза, а смертность, наоборот, увеличилась тоже в более чем в 2 раза. В 1943 г. смертность среди населения города Якутска от туберкулеза оказалась рекордно высокой по сравнению со всеми городами СССР. Причем мужчины умирали почти в 2 раза больше женщин, несмотря на то, что с уходом мужчин в армию женщины были поставлены в части труда и быта в более тяжелые условия, чем прежде. По переписи 1939 г. якутское население в городе составляло только 18%. Однако смертность якутов за годы войны в абсолютных данных была больше смертности русских в 2 раза. В 1944 г. на учете в городском тубдиспансере состояло 9356 человек, т.е. более 18% от общего числа всех горожан, из них больными считались 5876 человек. Особое внимание было обращено детскому здравоохранению. Принимались решительные меры по профилактике заболеваний туберкулезом среди детей. Охват яслями детей участников войны составлял 95%. За городом был открыт детский туберкулезный санаторий на 80 коек. В летний период 270 детей были вывезены в детские ясли на даче.

Тем не менее, работники здравоохранения города за годы войны, не считаясь с острой нехваткой лекарственных препаратов, проделали большую работу по улучшению медицинского обслуживания населения и предупреждению инфекционных заболеваний. Были открыты детская городская больница на 40 коек, инфекционная городская больница на 70 коек, детская туберкулезная больница на 40 коек. Городская поликлиника включала терапевтическое, стоматологическое, гинекологическое, детское, отоларингологическое отделения, физиотерапевтический кабинет, лабораторию, рентген, станцию по переливанию крови и др. Прибывшие в Якутск участники войны с ранениями лечились в больницах города и в 1944 г. 106 человек восстановили трудоспособность, из которых часть снова была призвана на фронт. Всего в медицинских учреждениях города работали на тот момент 65 врачей и 221 человек среднего медперсонала. По инициативе наркома здравоохранения ЯАССР А.З. Белоусова медицинские работники Якутска своими силами (сэкономив, таким образом, государству 84 тыс. руб.) построили водопровод протяженностью 1 км, проведя его в республиканскую больницу. На этой работе в условиях вечной мерзлоты было вырыто 3 тыс. куб. земли, вывезено 150 машин опилок. В ней приняло участие 1200 человек.

Труд медицинских работников был высоко оценен и большой отряд медработников Якутска отмечен правительственными наградами. Старший детский врач Н.П. Афанасьева награждена орденом Трудового Красного Знамени, присвоены звания «заслуженный врач РСФСР» В.С. Семенову, С.А. Титову, Е.Т. Александрову, «заслуженный врач ЯАССР» Н.В. Скрябиной, П.Д. Стрелову, Шепетовой, В.А. Радэн, «отличник здравоохранения ЯАССР» Транской, Альперович, Ковалевской, Любимовой, Жестовской, Трубицыной, Румянцевой, Аргунову и др.

Колхозники Якутского района решали сложные задачи по преодолению последствий продолжительной засухи, политических и экономических ошибок партийного руководства в сельском хозяйстве. Положение усугублялось тем, что наиболее трудоспособное мужское население было призвано на войну. В колхозах оставались преимущественно женщины, инвалиды, старики и дети. Ухудшилось техническое оснащение колхозов, следовательно, возросла нагрузка на каждого труженика села, что в условиях хронического недостатка полноценного питания, непосильного труда и болезней приводило к большой смертности среди населения.

Тем не менее, колхозное крестьянство с пониманием отнеслось к выполнению своего долга перед родиной. Уже 25 июня 1941 г. члены колхоза «Красная огородница» Якутского района обратились ко всем колхозникам и колхозницам республики «укрепить трудовую дисциплину, добиться новых производственных успехов, дать стране все, что необходимо для нужд обороны», «в установленные сроки и с хорошим качеством завершить весь комплекс сельскохозяйственных работ, получить с полей высокий урожай, а от животноводства – высокую продуктивность, полностью и в срок выполнить все свои обязательства перед государством».

Бригадир животноводческой бригады колхоза им. Сталина Якутского района М.Н. Уваровская на антифашистском митинге в г. Якутске 8 сентября 1942 г. рассказала о трудовых достижениях своей бригады, сохранившей 100% количества молодняка. За 8 месяцев план удоя молока был выполнен на 108,5%, в бригаде доярок широко развернуто соревнование в честь 20-летия Якутской АССР. Она заверила, что женщины, работающие на колхозном производстве, приложат все усилия, чтобы заменить мужчин, ушедших на фронт. В годы войны этот тулагинский колхоз возглавила Е.М. Уваровская и вывела его на передовое место по республике.

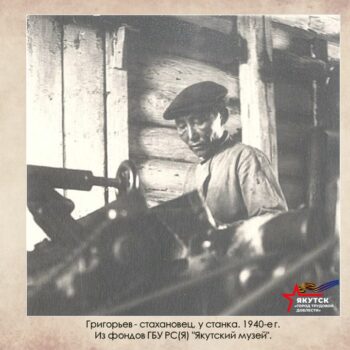

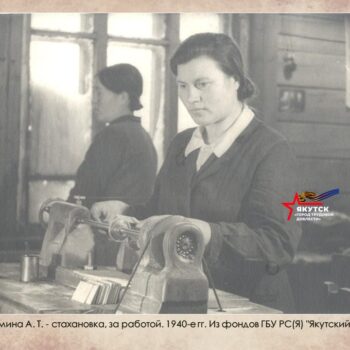

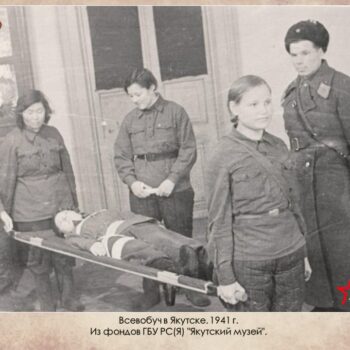

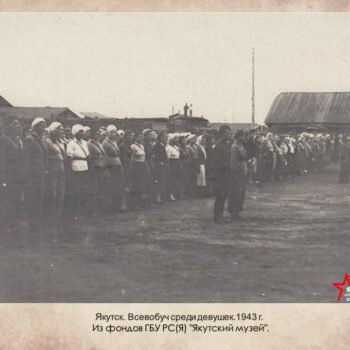

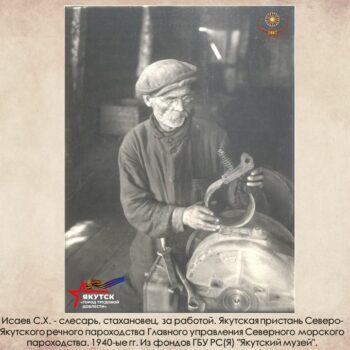

В связи с уходом значительного количества самой трудоспособной части населения на фронт на предприятиях и учреждениях города в первый год войны пришли женщины. В условиях войны изменились источники и формы обеспечения промышленности, транспорта и строительства рабочими кадрами. На производство шли женщины, подростки и служащие административно-управленческого аппарата. Если раньше преобладали вольный наем, набор и направление после окончания учебного заведения и другие формы обеспечения рабочей силой предприятий города, то в годы войны преобладала мобилизация трудовых ресурсов. В мае 1942 г. Якутский горисполком создал отдел мобилизации, который был занят трудоустройством инвалидов войны, семей красноармейцев и мобилизацией городского населения и учащихся на сельскохозяйственные работы и промышленные предприятия из числа трудоспособного населения и не работающих на производстве. За 1942 год проведенный отделом учет не работающего населения выявило 3223 человека. Из числа не работающих на производстве и подлежащих к мобилизации оказалось 1557 чел. С начала войны до августа 1944 г. на промышленные предприятия Якутска вновь пришли 4557 женщин, 3367 подростков.

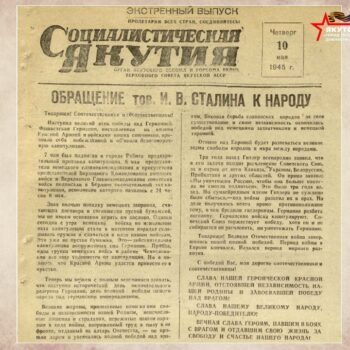

- Экстренный выпуск газеты «Кыым» от 23 июня 1941 г.

Важнейшей задачей для промышленных предприятий в связи с призывом на фронт квалифицированных рабочих стало широкое вовлечение в производство женщин и подготовка из них новых кадров. За 15 месяцев войны по г. Якутску в этом направлении была проделана значительная работа. В сентябре 1942 г. на промышленных предприятиях, транспорте и в артелях города из общего числа занятых в них рабочих 56% падало на женщин. В большинстве предприятий количество женщин, по сравнению с довоенным временем, выросло во много раз: по транспортной конторе управления связи – 12 раз, артели «Стахановец» – в 9; транспортной конторе «Холбос» – в 8, хлебокомбинату, рыбозаводу, артели «Металлист» – в 7; Якутской ЦЭС – почти 6 раз и т.д. Более 80% женщин, занятых на производстве, поступило на работу в период войны. Если в довоенное время работницами и служащими считались 3036 женщин, за полтора года войны их количество увеличилось до 6725 чел., из них 2604 женщины представляли жен солдат и офицеров РККА. В основном это были бывшие домохозяйки, жены, сестры и матери, призванных в Красную Армию. Основные градообеспечивающие предприятия добились хороших результатов – подготовили для себя кадры женщин-работниц, обеспечивших бесперебойную работу предприятий.

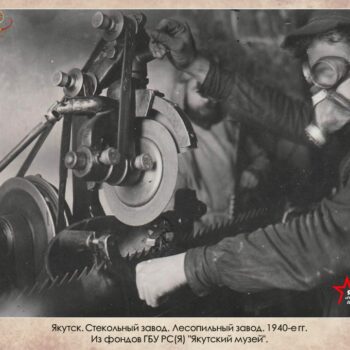

В артели «Работница» г. Якутска производительность труда в сентябре по сравнению с августом 1942 г. намного увеличилась. В соревновании цехов впереди шли скорняжный и швейный цеха. В артели работало более 250 человек, из них 61% – ударники и стахановцы, выполнявших нормы на 200–300% достигло 71 человека. В их числе – работающие в сырьевом цехе Е. Бутырина, М. Бутырин, Н. Стравшаен, в скорняжном цехе Толстоухова, Седалищева, Рязанская и Яковлева, в массовом цехе Черепанова и др. Начиная с 23 июня 1941 г., рабочие и служащие Якутского лесозавода изо дня в день значительно перевыполняли норму выработки. Рамщики довели выполнение норм до 120%, бригады по подаче леса и уборке готовой пилопродукции стали выполнять дневные задания от 150 до 250%.

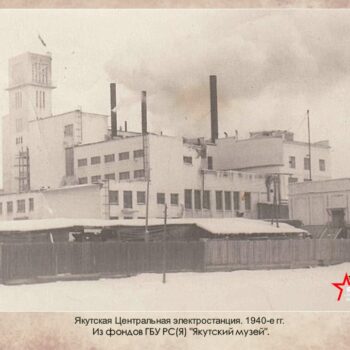

На Якутской центральной электростанции до войны работала 31 женщина, а в октябре 1942 г. – 169. Они работали электромонтерами, токарями, слесарями, электросварщиками, углеподатчиками, помощниками машинистов, машинистами у насосов. Много женщин было занято на кожевенно-обувном комбинате. Они работали сапожниками, заготовщиками, на станках и т.д. В артели «Красный кожевник» женщины работали в качестве сапожников, ичижников и заготовщиков, шорниками, кочмокатчиками, бригадирами и мастерами. Неплохих результатов в подготовке женщин добились и такие предприятия, как транспортные, конторы «Якутторга», «Холбоса», артели «Ширпотреб», хлебокомбинат и др. Всего по 31 предприятию Якутска за 15 месяцев войны были обучены и приобрели разные квалификации 694 женщины, которых можно было видеть на самой разнообразной работе: смазчиками, аккумуляторщиками, шоферами, грузчиками, станочниками, бондарями, вулканизаторами, косторезчиками, кирпичниками, жестянщиками, малярами и пр. Причем многие из них ни по квалификации, и по производительности труда не уступали рабочим-мужчинам, имеющим иногда даже большой опыт и производственный стаж. Так, вот из тех, кто систематически перевыполняла задания на 150–250% в 1942 г. в Якутском кожевенном комбинате ичижница С.И. Антипина, закройщица А.А. Березовская, лощильщица А.С. Клочкова, заготовщица Т.В. Колосова, а в дни напряженной обстановки бригада депутата Якутского городского Совета Юлбарисова систематически выполняла дневные нормы на 200–300%; в артели «Красный строитель» станочница Кармадонова, в транспортной конторе шоферы Белобородова и Юрьева; в горкомхозе маляры Лизнева и Перфильева и т.д.

В Якутской МТС за 1942 г. было подготовлено 66 трактористов, в том числе 40 женщин, 11 комбайнерок, 4 токаря, из которых две женщины, две трактористки выдвинуты бригадирами тракторных бригад и т.д. Трактористки Е.Дедюхина, М.Васильева, П.Голубцова, У.Кушнарева и другие, впервые севшие за руль, работали хорошо, выполняли и перевыполняли задания. Четко работали тракторные бригады К.Н. Старостина, Уваровского, Педая. За значительную экономию горюче-смазочных материалов и за высокие производственные показатели трактористы Мушуев, Васильев, Демин, Игнатьев и Решетников приказом наркома земледелия СССР награждены значком «Отличник социалистического сельского хозяйства». Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР коллектив МТС занесен в юбилейную 20-летия ЯАССР книгу Почета.

Молодые девушки и женщины города активно работали на строительных работах. Участницы строительства автодороги чертежница Наркомзема ЯАССР К.П. Тараканова, сменившая свой циркуль на лопату землекопа, телеграфистка Т.Зорошева, ставшая бригадиром землекопов, женщины-врачи и медсестры республиканской больницы за строительство водопровода в 1943 г. были заслуженно награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР.

Старожилы города О.Г. Карамзин и М.И. Торопчинова, отдавшие свой многолетний труд на благо города, ставшего родным для них, были очевидцами строительства в городе водопровода, возведения многих жилых домов и общественных зданий. По их воспоминаниям, в 1941-1942 гг. в городе было построено и сдано в эксплуатацию 48 крупных объектов: две школы, двухэтажное здание русского драмтеатра, три 8-квартирных жилых дома горкомхоза, детский сад, два двухэтажных дома Наркомпищепрома, два дома управления механизации, закончено строительство кинотеатра «Центральный», здание прокуратуры и др. В 1946 г. было завершено строительство первого в мире подмерзлотного водопровода для жителей города из глубинных скважин. В военные годы также построены первые каменные здания на свайной основе: школа на 400 учащихся на бывшей Октябрьской, ныне пр. Ленина, баня на 100 мест на ул. Орджоникидзе, здание Аэрогеодезического предприятия на Октябрьской улице (пр. Ленина); здание Русского драмтеатра в деревянном исполнении, детского туберкулезного санатория, учебное здание рыбного техникума и др. Целый городок деревянных жилых домов появился на территории Авиагруппы и Авиапортовском микрорайоне, архитектура которых очень похожа на североамериканские.

В предприятиях города с 1943-1944 гг. стали возникать и получать поддержку организация комсомольско-молодежных бригад, комсомольско-молодежных смен, молодежных фронтовых бригад. На фабрике рыболовных снастей, где секретарем комсомольской организации была избрана Унарова, работали 4 фронтовые комсомольско-молодежные бригады. В артели «Металлист» Облпромсоюза молодежь объединилась в 6 комсомольско-молодежных бригад. Все эти бригады выполняли задание до 300% и выше.

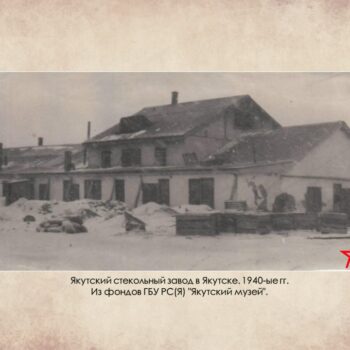

Промышленные предприятия города и артели промысловой кооперации, несмотря на трудности, порожденные войной, из года в год выполняли и перевыполняли установленные государственные планы на 102-110%. Увеличивалось производство предприятий и артелей. Выпуск продукции по сравнению с 1940 г. возрос в 1941 г. на 36,9%, в 1942 г. – 83%, в 1943 г. – 87%. Из предприятий наибольшего увеличения продукции добились ЯЦЭС, которым в 1943 г. выработано электроэнергии на 68% больше, чем в 1940 г., артель «Металлист» – 270%, артель «Работница» – 253, артель «Ширпотреб» – 216% и др. В годы войны был построен целый ряд новых предприятий и возникли новые производства: металло-абразивный завод, стекольный завод, сетевязальная фабрика, промкомбинат «Холбос», промкомбинат Наркомместпрома, макаронная фабрика. Ими впервые стали выпускаться 50 наименований различных изделий, в том числе стеклянная посуда, корундовые круги, точильные камни, детские игрушки и т.д., завозимых прежде из других районов страны. Постепенно сократилось число предприятий, не выполняющих плановые задания, рабочие и служащие которых стали принимать повышенные обязательства.

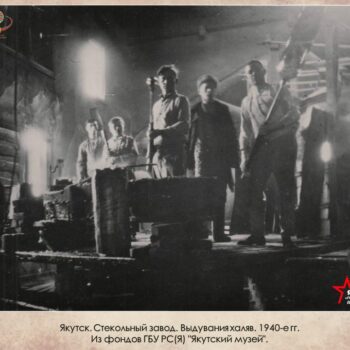

К концу 1942 г. вступил в строй стекольный завод. За первую декаду работы завод выпустил до 2000 шт. ламповых стекол, графины, банки и крынки. Первым директором стекольного завода работал Д. Феоктистов, главным инженером – П. Веселов. Ударно трудились печник-стахановец Г.Л. Гузяев, стекловары Степанова, Житова, Ожимова, печник Федоров, монтажник печей Ветошкин, мастера по производству и обжигу огнеупоров Синьков, Шарыгина, Нехина, Федорова и др. Для работы и передаче их опыта молодым были приглашены из других городов страны стеклодувы Аракчеев, Гусев, Крылов, Большев, Ильин и др.

Кроме выполнения государственных планов представители рабочих и служащих города в навигационный период в порядке мобилизации направлялись на отгрузку морских судов в порт Тикси. Так, в 1944 г. в порт Тикси было доставлено народно-хозяйственных грузов 63 тыс. тонн грузов, что в полтора раза больше, чем в 1943 г. Большая часть груза вывозилась пароходами СЯРП в Якутск для нужд города, авиатрассы и золотой промышленности.

Улучшили работу предприятия связи города. Своевременно доставлялась почта и печать в жилые дома горожан, ускорилась передача радиограмм. За 4 года радиотрансляционная сеть расширена на 30%, в городе пущена новая телефонная станция на 1000 номеров. За успешное выполнение производственных планов и хорошую работу предприятиям транспорта и связи неоднократно присуждались переходящие Красные знамена наркоматов и ВЦСПС. Правительственные награды получили лучшие связисты и транспортники: в 1943 г. орден «Знак Почета» – бригадир Якутского центрального телеграфа А.Д. Кузнецова, медаль «За трудовое отличие» — связисты В.И. Богданов, И.И. Васильев, Н.И. Горбунов, А.В. Жук, В.П.Зыков, Т.В. Никологорская; орденом «Знак Почета» – гл. диспетчер Ленского пароходства Н.С. Горовацкий, начальник Ленского пароходства К.И. Щепкин, капитан парохода «Н.Крупская» Д.Н. Марков, механик парохода «Молотов» Д.Т. Рудых, механик парохода «Сталин» П.Н. Авдеев, механик парохода «Коминтерн» П.Н. Спиридонов, токарь краснознаменного завода Ленского пароходства И.И. Малин; в 1944 г. орден «Знак Почета» – шофер треста «Якуттранс» П.С. Юмашев, главный инженер треста Р.П. Кобзырев, ст. диспетчер «Якуттранс» Г.А. Мельников.

В народе постоянно рождались и принимали широкий размах самые различные формы помощи советским воинам. Это и непосредственное участие населения в боевых действиях, строительство оборонительных сооружений, забота о раненых воинах, нескончаемый поток вещевых посылок, индивидуальных и коллективных писем в действующую армию, тысячи делегаций трудящихся, посетивших фронтовые части. Масштабы народной поддержки были поистине гигантскими. Помимо своих непосредственных результатов добровольная помощь советского народа фронту обладала огромной моральной силой. Она поднимала боевой дух воинов, повышала у них чувство ответственности за судьбу Родины.

Наряду с примерами самоотверженного труда на производстве рабочие Якутского лесозавода не ограничивались высокими показателями по производительности труда в рабочее время. Воскресные дни они становились к своим рабочим местам и первыми в республике положили начало патриотическому движению за создание фонда обороны Родины под знаком «работаем на оборону страны». Этот почин был подхвачен трудящимся республики. На предприятиях и учреждениях, в колхозах и учебных заведениях города прошли митинги. «Пусть наш вклад в народный фонд будет новым ударом по зарвавшемуся врагу! Ничего не пожалеем для помощи фронту», – говорили участники митингов. Уже в первые дни войны на собраниях и митингах рабочие, крестьяне, представители интеллигенции вносили предложения по созданию дополнительных материальных ценностей и денежных ресурсов советского государства.

Работая с удвоенной энергией, советские люди в то же время стремились помочь фронту личными средствами. Свои предложения они тут же подкрепляли делами. Коллектив управления пароходства, состоящий из 86 человек, в 1941 г. принял участие в сборе теплой одежды. Было собрано 236 вещей, из них полушубков 17, валенок 11, ватных костюмов 22. Сдано наличными в фонд обороны 13647 руб., собрано облигаций на 70000 руб. Женщины-домохозяйки дома (ул. Романовка, 19), где агитатором работал председатель Баскомречфлота Обедин, приготовили посылку на фронт. Ими пошито 2 ватных костюма, куплено несколько пар носков, рукавиц, шарфов, одеколона, папирос и др., всего на сумму 400 руб. Кроме того, им же собрано в фонд обороны страны на 7000 руб. облигаций займов. Домашние хозяйки рабочего городка пошили и отослали 20 пар шубных рукавиц и др.

Создание фонда обороны Родины нашло живой отклик среди комсомольцев города. Только путем воскресников в 1941 г. было заработано в фонд обороны свыше 50000 руб., собрано 40 т металла. В этом большом деле приняли участие пионеры и школьники, ими заработано на воскресниках 18000 руб., собрано на 19000 руб. металла. По данным 40 комсомольских организаций города, из 520 комсомольцев приняли участие в сдаче теплых вещей 356 чел., ими сдано 626 вещей и 765 руб. деньгами. В отчислении на строительство танковой колонны приняло участие 435 чел., в среднем был отчислен 4-дневный заработок на сумму 21691 руб., сдали облигаций 343 чел. на сумму 283282 руб. Приняло участие в приобретении билетов денежно-вещевой лотереи 315 чел., в среднем на 5-дневный заработок в сумме 35091 руб.

Горожане живо откликнулись на призыв «Все для фронта, все для победы!» и стали вносить в фонд обороны часть своей зарплаты, сдавали теплые вещи, продукты и т.д. 27 ноября 1941 г. состоялся сбор теплых вещей в Якутском пединституте, который прошел, по мнению устроителей, «в основном неплохо». Студент Кардашевский сдал 2 оленьи шкуры, валенки, ватную тужурку, Новиков – ватную тужурку, 100 г. серебра. Но среди преподавателей оказались «несознательные» люди, как Бабкин, внесший всего 20 рублей при зарплате 1500 руб., Харитонов, не внесший ни копейки при зарплате более 1000 руб. После разговора с руководителем парторганизации он сдал шапку и кянчи (род меховых носков – П.П.). В фонд обороны сотрудниками отчислен однодневный заработок в сумме более 7 тыс. руб. Подписались на строительство танковой колонны из 101, всего 82 чел., студенты же дали 1789 руб.

Осенью 1942 г. к 25-летию Октябрьской революции 152 предприятия и учреждения города приняли участие в отправке праздничных подарков бойцам Западного фронта. Из этого числа 78 предприятия отправили на Западный фронт посылок на общую сумму 177122 руб. Сбор и отправка посылок продолжался до конца года и достигла 1568 посылок. В одном лишь республиканской типографии для Красной армии на спецсчет в госбанке перечислено 2 тыс. руб., сдано на почту 20 посылок на сумму 3000 руб. Ассортимент товаро-продуктов для подарков бойцам был не очень разнообразным. Люди отдавали и последнее, и самое необходимое – предметы личной гигиены: мыло, бритвы, полотенца, носовые платки, перчатки, теплые шарфы, папиросы, махорку, зубные порошки, щетки и пр.; продукты – консервы, колбасы, пряники, печенья, сахар и пр.

В том же году 15888 рабочих и служащих Якутска на строительство танковой колонны «Советская Якутия» внесли 1810789 руб. при фонде зарплаты 8268101 руб. в месяц, что составляло почти 22% зарплаты каждого работника. Всего было охвачено 318 предприятия города.

Горком партии 12 апреля 1944 г. подвел итоги помощи горожан фронту. В фонд обороны было внесено деньгами и облигациями 4303200 руб., отправлено на Западный фронт 13805 индивидуальных посылок, подписано на денежно-вещевую лотерею на 4659575 руб., собрано на строительство танковой колонны около 4 млн. руб. Для оказания помощи семьям фронтовиков и раненым собрано 610 тыс. руб., освобожденным от немецких оккупантов районам – 2800 тыс. руб., собрано и отправлено на Западный фронт теплых вещей 48803 шт., мануфактуры – 2622 м, пушнины (в шкурах) – 7989.

Следует напомнить, что среднемесячная зарплата работников предприятий по состоянию на 1942 г. составляла: в Горздраве – 344,7 руб., Гороно – 408,6 руб., телеграфа – 450, Якутторга – 375,3, хлебокомбината – 501, пароходства – 500, якутского театра – 674, Совнаркома – 826,5, Горисполкома – 548, ОК ВКП(б) – 1307, гормилиции – 714, Авиагруппы – 574,9, потребобщества «Холбос» – 519, кожкомбината – 370,4, газеты «Социалистическая Якутия» – 1000 руб. Надо отметить, что рабочие и служащие, занятые непосредственно на производстве, получали мизерную зарплату. Тогда как на рынке килограмм мяса стоил 100-150 руб. Потребовалось принятие кардинального решения о нормировании товаров повседневного и длительного спроса и на продовольствие. Горожане продовольствием обеспечивались согласно постановления СНК от 9 ноября 1942 г. по карточкам. Официальные нормы продовольственного обеспечения жителей Якутска в годы войны, по данным А.А. Павлова, составляли (Табл.):

Таблица 1

| Отпуск на месяц

|

Инженерно-техн. работник | Служащий | Иждивенцы | Дети до 12 лет |

| Сахар и кондит. изделия, г

Жиры, масло, г Крупы и макароны, г Соль, г Хлеб (в сутки), г |

750

800 2000 700 800 |

600

600 1500 700 600 |

500

500 1500 700 400 |

500

500 1500 700 400 |

Уроженка Якутска, пережившая войну Р.В. Шелехова, помнила, что детям выдавали 400 г хлеба на талон. Каждый горожанин был прикреплен к одному магазину и отоваривался там, выстаивая очередь. Кроме того, в месяц по талонам выдавались туалетное, хозяйственное мыло, спички и другие предметы первой необходимости.

Введение карточной системы, строгое нормирование всех продовольственных и промышленных товаров в начале войны привело к сокращению сети магазинов. Однако сворачивание торговых точек отрицательно подействовало на деятельности всей торговли в городе: появились большие очереди, происходили задержки в отпуске нормированных продовольственных и промышленных товаров. В 1944 г. в городе было открыто дополнительно 15 продовольственных магазинов за счет закрытия смешанных, а всего насчитывалось 52 магазина и торговые лавки, но полной ликвидации очередей не было достигнуто. Неудовлетворительно обстояло дело со снабжением населения рыбой и мясом. В 1943 г. по нарядам Якутторг должен был получить 613 т. рыбы, фактически получено только 422 т. Причем, рыбные продукты поступали в основном низкого качества, плохой засолки, зачастую испорченная. Контора Заготскот из года в год полностью не отоваривал наряды Якутторга на получение мяса. В 1943 г. наряды на мясо были выполнены всего на 71%. В годы войны усилилась борьба с хищениями и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров, т.е., например, если в 1941 г. было обнаружено 1133 случая растрат и хищений на сумму 609 тыс. руб., то в 1943 г. – 199 случая на сумму 272 тыс. руб.

За годы войны значительно расширилась сеть общественного питания. В систему Якутторга в 1941 г. входили 10 столовых, в 1944 г. – 16 столовых, 45 буфетов, 22 киоска. Кроме того, в городе имелись 17 ведомственных столовых и буфетов. По системе Якутторга выпуск блюд увеличился с 3012 тыс. в 1941 г. до 10577 тыс. в 1943 г. Тем не менее торговля испытывала определенные трудности, связанные с войной. Руководящий аппарат Якутторга снижение товарооборота пытался решить простым способом. Основную прибыль в торговой сети приносила продажа в киосках и буфетах спирта на розлив. Но участившие случаи замерзания пьяных на улице в наиболее холодные месяцы вынудило руководство правительства с 1943 г. запретить в городе торговлю спиртом на розлив. Горожане нехватку продуктов в какой-то мере восполняли сбором дикорастущих – луком, ягодами, грибами и овощами со своего огорода. В 1943 г. получился урожайным и в общедоступных магазинах можно было достать и грибы.

Горисполком и партийная организация города провели значительную работу по развертыванию подсобных и пригородных хозяйств предприятий и учреждений, а также индивидуальных огородов рабочих и служащих города. Для создания подсобных хозяйств отводились земельные участки на Зеленом лугу, жильцам – пустующие дворовые участки под овощные. В октябре 1942 г. были подведены итоги уборочных работ по подсобным хозяйствам. В порядке подготовки к севу следующего года поднято паров и зяби (без хозяйств НКВД и Авиагруппы) 631 га. Однако урожайность овощных культур и картофеля оставалась низкой и плановые задания выполнялись на 60-70%. Считавшееся в городе передовым хозяйство ЯЦЭС при плане сбора картофеля в 75 ц с га фактически собрало 4640 кг. Основными причинами низкой урожайности овощных культур и картофеля были продолжительная засуха, отсутствие агрохимических удобрений, плохая обработка земель и др. В последующие годы на развитие подсобных хозяйств стали уделять большое внимание, проводились предпосевные работы по снегозадержанию, завозу удобрений, своевременной прополке, поливу и т.д. Таким образом, посевные площади подсобных хозяйств с 419 га в 1941 г. возросли до 955 га в 1945 г. и индивидуальные посевы рабочих и служащих соответственно с 149 га до 454 га. Валовой сбор картофеля и овощей в 1943 г. составил 2684 т, против 933 т 1941 г. Тем не менее, валовой сбор картофеля считался низким. Надо сказать, что большое количество индивидуальных огородов оставалось не учтенным. В 1941 г. индивидуальные огороды имели 3505 человек, в 1944 г. – 22155 человек (включая членов семей – П.П.).

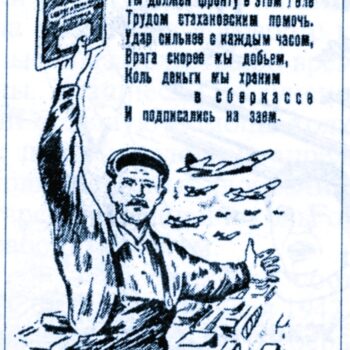

С первых дней войны началось всенародное движение за дополнительную подписку на государственный заем, досрочную оплату его и сдачу облигаций для нужд обороны. Рабочие, колхозники и служащие подписывались на заем на суммы, составлявшие их месячный заработок, многие – полутора-двухмесячную зарплату. 26 июня 1941 г. в газете «Социалистическая Якутия» было опубликовано обращение членов сельхозартели «Красная огородница» Якутского района ко всем колхозникам и колхозницам республики с призывом об укреплении оборонной мощи страны. В нем они отмечали, что дали взаймы государству 19435 руб. и призывали погасить подписку на заем третьей пятилетки (выпуск четвертого года) не позднее 20 июля 1941 г. Сторож Якутского затона ГУСМП, сын сосланного в Якутию М.А. Шандровский говорил: «Я – пенсионер, но отдыхать не собираюсь… Обязуюсь в августе (1941 г. – П.П.) полностью погасить подписку на заем. Буду работать на производстве пока есть силы». Кондуктор автобуса Перевалова передала в фонд обороны до окончания войны процентные надбавки. Члены Якутской артели «Работница» отчислили причитающуюся годовую прибыль в сумме 17734 рубля.

С начала войны по всей стране широкое распространение получили воскресники, доходы от которых отчислялись также в фонд обороны. По инициативе РКСМ в Советском Союзе было проведено пять всесоюзных воскресников, в которых участвовало 43 млн. человек. Воскресники проводились по областям, городам и предприятиям. Всего за время войны было заработано на воскресниках и перечислено в фонд обороны 460 млн. рублей, отработано 9 млн. 700 тыс. трудодней. Это начинание было подхвачено трудовыми коллективами Якутска. В связи с тем, что из города было призвано несколько тысяч человек остро ощущался недостаток рабочей силы. К тому же в короткий срок необходимо было обработать десятки тысяч тонн различных грузов. В течение лета 1941 г. проводились субботники на пристанях и в подсобных хозяйствах. В этих субботниках приняло участие более тридцати тысяч человек. Причем, это, не считая различных мелких субботников, проводимых самими коллективами. Все заработанные деньги были сданы в фонд обороны страны. В городе не осталось ни одного предприятия, ни одного коллектива, где бы рабочие и служащие не отчисляли свой однодневный заработок в фонд обороны страны. К 8 декабря 1941 г. трудящиеся города в фонд обороны страны внесли наличными деньгами 1897839 руб. и облигациями 4948000 руб.

Широко развернулось движение колхозников и за внесение для нужд обороны продовольствия. Из своих личных запасов колхозники организовали красные обозы зерна, сдавали государству скот, масло, молоко. Так, по инициативе народа началось движение за создание фонда обороны страны. Оно сразу же приобрело массовый характер. О подлинно добровольном движении трудящихся неоспоримо свидетельствует широкий размах индивидуальных взносов. Многие семьи отдавали в фонд обороны фамильные ценности, женщины расставались с любимыми украшениями.

Деятельное участие в создании фонда обороны приняла советская интеллигенция. Ученые, писатели, композиторы, художники, артисты, врачи, учителя вносили в фонд обороны значительные средства. Слова протеста в связи с вероломным нападением на СССР фашистской Германии 9 июля 1941 г. выразили художники Якутии П.П. Романов, И.Г. Избеков, М.М. Носов, Г.М. Туралысов и др., которые обязались к осенней выставке дать картины по оборонной тематике, отображать «звериные образы человекообразных извергов фашизма». 7 ноября 1941 г. в новом здании Русского драматического театра открылась выставка работ местных художников. В картинах были отображены эпизоды борьбы советских людей с немецкими захватчиками. За три дня выставку посетило 9300 человек.

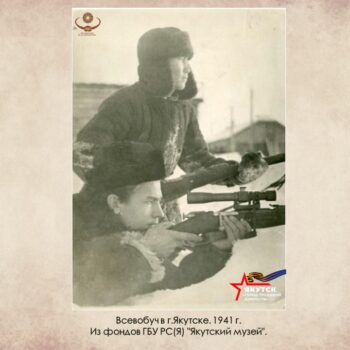

За годы войны советские читатели получили огромное количество книг и брошюр, напечатанных на всех языках народов СССР, в том числе на якутском. Якутское книжное издательство в 1941–1944 гг. выпустило 1604800 экземпляров различных книг общим объемом 1315 печатных листов. Половину всей трехгодовой продукции издательства составляли книги, посвященные теме Отечественной войны. В числе их имелись сотни книг и брошюр, специально предназначенные в помощь бойцам, командирам и политработникам всевобуча и оказавшие большую помощь в подготовке боевых резервов Красной Армии. Массовым тиражом выпущено ряд брошюр, как, например, «Сметем с лица земли фашистских варваров», «Фашизм – это рабство народов», «Фашизм – лютый враг народа», два сборника «Сыны Якутии в боях за Родину» и «Они защищают Родину», рассказывающие о боевых подвигах наших посланцев-якутян.

Даже в грозные для Родины годы в Якутии проводились научные исследования. Работы Ленской историко-археологической экспедиции Института материальной культуры АН СССР и Института языка и культуры Якутской АССР были начаты в 1940 г. археологическими раскопками в районе Олекминск – Якутск. В 1941 г. экспедиция работала в районе между Качугом и Якутском. В 1942 г. она производила исследования на Нижней Лене (от г. Якутска до бухты Тикси). В 1943 г. экспедиция продолжила работу в низовьях Лены. В 1944–1946 гг. основные исследования были перенесены на Среднюю Лену (доисследование поселения Ымыяхтах, раскопки в устье речки Куллатыы, в окрестностях Якутска). За все это время руководство экспедицией осуществлял А.П. Окладников (впоследствии академик АН СССР – П.П.), сочетавший его с работой в различных учреждениях Якутска. Материалы экспедиции легли в основу первого тома «Истории Якутии» и ряда книг, посвященных древней истории северо-востока страны.

Несмотря на трудности военного времени Якутский горисполком ежегодно выделял большие средства на школьное образование. В 1944 г. по бюджету было предусмотрено на народное образование 8874300 руб. или на 2351500 руб. (36,2%) больше, чем было отпущено на 1940/1941 учебный год. Школьная сеть за это время возросла с 16 до 18 единиц. В 1943 г. проведен ряд важных реформ, которые по-иному поставили дело образования в городе. В числе их – это раздельное обучение мальчиков и девочек, введение новых правил поведения школьника, внедрена пяти-бальная оценка знаний учеников, поступление в школу с семилетнего возраста, диплом заменен аттестатом зрелости. В школах города в 1943-1944 гг. обучалось 6728 детей, а учили их 279 преподавателей. За 1944-1945 гг. были открыты 4 новые школы. В 1945/1946 учебном году на базе семилетней школы № 2 и школы № 11 создана средняя якутская школа с интернатом. В целях сохранения контингента учащихся на протяжении последних 3 учебных годов детям погибших воинов и особо нуждающимся детям военнослужащих выдавались 550 стипендий на сумму 30500 руб. в месяц. Кроме того, для нуждающихся детей выдавались бесплатные завтраки, для чего за счет средств общественности был создан денежный фонд в сумме 50000 руб. в год. Детей снабжали одеждой, обувью и другими промтоварами. Только в 1945/1946 учебном году было выдано 18200 ордеров на приобретение промтоваров.

В городе насчитывалось 10 техникумов и специализированная школа, в которых обучалось около 3 тысяч учащихся. Учительский состав города в 1946 г. состоял из 368 человек, большинство которых имело профессиональное образование. С 1940 по 1944 гг. городской отдел образования возглавляла А.П. Расторгуева, награжденная орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В первое время успеваемость в школах была низкой, доходило до 69,5%. Бюро горкома партии, рассмотрев состояние дел в народном образовании, в 1942 г. обязало А.П. Расторгуевой коренным образом улучшить руководство работой школьного образования, повысить спрос с директоров и завучей школ. В результате принятых мер возросла успеваемость учеников – если в 1940/1941 гг. на повторное обучение было оставлено 1425 детей или 20% обучающихся, то в 1943/1944 учебном году эта цифра уменьшилась до 1050 учеников или 15%. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей в школах и учебных заведениях города Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1944 г. были награждены орденом Трудового Красного Знамени П.А. Анисимов, учитель семилетней школы № 1, М.П. Романов, преподаватель Якутского педучилища, а также медалями СССР – ряд учителей городских школ. Многие учителя принимали на себя обязанности быть лекторами и агитаторами, постоянно общались с рабочими и служащими предприятий, своим примером показывали патриотический порыв в организации помощи фронту.

Наряду с прямыми взносами денег, драгоценностей, облигаций рабочие и служащие предприятий отчисляли в фонд обороны часть своего заработка. С августа 1941 г. среди тружеников села началось движение за отчисление в фонд обороны трудодней. Колхозники широко практиковали посевы в фонд обороны, отчисления другой продукции. А в предприятиях города получило развитие инициатива по сбору рационализаторских предложений и изобретений в фонд обороны. Большие суммы в помощь фронту отчисляли доноры. За сдачу крови государство устанавливало плату. Но многие доноры отказывались от нее в пользу фонда обороны. За время войны умножились ряды доноров в городе. Среди них женщины разных возрастов: и 17-летняя Валентина Леонова, и 45-летняя Татьяна Карпова, и колхозница П.В. Афанасьева, и чернорабочая Анна Хлыстынова.

Движение за создание фонда обороны приняло поистине всенародный размах. Дальнейшим его развитием было строительство за счет средств трудящихся боевой техники для Советской Армии. Коллектив Якутского Управления пароходства в ноябре 1941 г. первым начал сбор средств на постройку танковой колонны, отчислив 3-дневный (единовременно) заработок, и обратился с призывом ко всем речникам Лены и трудящимся республики поддержать их начинание: «Соберем дополнительные средства в фонд строительства колонны танков». Им же сделан почин в распространении денежно-вещевой лотереи: решением общего профсоюзного собрания постановили приобрести лотерейных билетов на сумму, равную 6-дневную заработку с условием погашения взноса в течение декабря–января месяцев. К 4 декабря 1941 г. по системе Управления Ленского речного пароходства было собрано средств на строительство колонны танков 57286 руб.

19 декабря 1941 г. состоялось собрание рабочих и служащих Якутского рыболовпотребсоюза, где начальник заготовительного отдела Даньков, поддерживая инициативу колхозников Тамбовской области, изъявивших желание построить колонну танков «Тамбовский колхозник», заявил: «Я отчисляю на постройку колонны танков 1500 руб. и предлагаю назвать ее «Советская Якутия». Его примеру последовали другие. Сбор средств на строительство колонны танков «Советская Якутия, начатый по инициативе рабочих и служащих ряда предприятий и учреждений города Якутска был подхвачен трудящимся республики. По неполным данным, трудящиеся города Якутска к 26 декабря 1942 г. отчислили на строительство танковой колонны свыше 1700000 руб. «Не менее 5-дневного заработка в фонд строительства колонны танков», – стало популярным лозунгом тех дней.

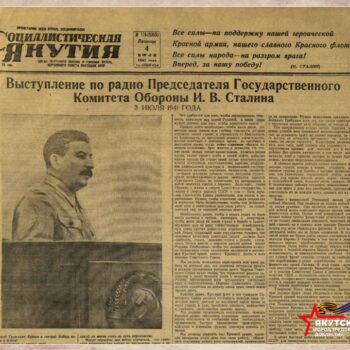

В январе 1943 г. была получена телеграмма Верховного Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина Якутскому ОК ВКП(б) и СНК ЯАССР с выражением благодарности трудящимся республики за помощь фронту, собравшим, кроме внесенных ранее в фонд обороны СССР 32 млн. 151 тыс. руб., 43 млн. 334 тыс. руб. облигациями, золота и серебра, дополнительно 5 млн. 6 тыс. руб. на строительство танковой колонны «Советская Якутия». Воодушевленные благодарственной телеграммой от Красной Армии, трудящиеся города в феврале 1943 г. внесли 1658 тыс. руб., что составило почти четверть всей поступившей со всей республики дополнительной суммы на строительство танковой колонны.

Рабочие и служащие Ленского речного пароходства, находившиеся в 1943 г. в городе Якутске, отчисляли заработанные средства не только на строительство танковой колонны, но и на строительство эскадры торпедных катеров им. Героя Советского Союза И.Кузина. По якутским организациям ГУСМП проводился сбор средств на строительство самолетов эскадрильи «Советский полярник». Члены пайщиков потребкооперации республики всю прибыль, причитавшуюся на их долю, передали на строительство эскадрильи самолетов «Имени Потребкооперации». Коллектив Якутского музыкально-драматического театра в знак 100-й постановки спектакля первой музыкальной драмы «Джулуруйар Нюргун Боотур» на сооружение «мощного танка» одноименного великого богатыря народного эпоса олонхо дополнительно внес 158300 руб., в том числе облигациями госзаймов 87645 руб.

Отдавая свои денежные средства и ценности в фонд обороны, советские люди говорили: «Пишите просто – от советского человека» или «На укрепление обороны от патриота Советской Родины». Сохранилась телеграмма главного врача республиканской больницы В.С Семенова, в которой он «вдохновленный победами Красной Армии, горя желанием добиться скорейшего разгрома ненавистного врага, оказать максимальную помощь фронту», кроме перечисленных в январе 1943 г. 6300 руб. на строительство санитарных самолетов, дополнительно внес наличными 20 тыс. руб. на строительство колонны танков «Советская Якутия».

В дальнейшем сбор средств в помощь фронту по республике продолжался. Медицинские работники Якутска в январе 1943 г. обратились ко всем медицинским и аптечным работникам и организациям Красного Креста ЯАССР о сборе средств на строительство санитарных самолетов «Медработник Якутии». В фонд строительства эскадрильи санитарных самолетов работники больниц, амбулаторий, родильных и других отделений стали передавать однодневный заработок и компенсацию за неиспользованный отпуск. Трудящиеся города к 27 февраля 1943 г. на постройку санитарных самолетов «Медработник Якутии» внесли 481000 руб., а по республике было собрано 729407 руб.

9 марта 1943 г. была получена телеграмма Верховного Главнокомандующего Якутскому ОК ВКП(б) и СНК ЯАССР с выражением благодарности Красной Армии трудящимся республики за помощь фронту. В телеграмме отмечалось, что трудящиеся республики, кроме ранее собранных 5006 тыс. руб., дополнительно внесли 5008 тыс. руб. на строительство танковой колонны «Советская Якутия», 3981 тыс. руб. облигациями госзаймов в фонд обороны СССР. Горожане и сельчане Якутского района на строительство первой колонны танков «Советская Якутия» внесли всего на сумму 3446000 рублей. В связи с получением правительственной телеграммы трудящиеся города на митингах и собраниях отдельных предприятий, колхозов и учреждений выдвинули предложение о сборе средств на постройку второй танковой колонны «Советская Якутия», «чтобы тем самым ускорить окончательный разгром гитлеровской армии».

На гребне первой волны этого патриотического призыва находились рабочие и служащие Якутской центральной электрической станции. На собрании коллектива, состоявшемся 2 марта 1944 г., участник войны, техник-стахановец Васильев выступил с предложением на строительство второй танковой колонны «Советская Якутия» внести свой 5-дневный заработок и призвал всех последовать его примеру, что было поддержано лучшими представителями коллектива ЯЦЭС. Было принято Обращение ко всем трудящимся Якутии с призывом начать сбор средств на строительство второй колонны танков «Советская Якутия». По данным на 6 марта 1944 г., рабочие и служащие 140 организаций, учреждений и артелей г. Якутска отчислили в фонд строительства второй танковой колонны «Советская Якутия» 1537144 руб. Учащиеся школ города и Жатайской неполной средней школы выступили с предложением начать сбор средств на строительство танков «Якутский школьник» и обратились ко всем учащимся республики последовать их примеру. Речники города Якутска собрали 108500 руб. и просили передать эти средства на строительство танка им. Героя Советского Союза, бывшего речника К.К. Красноярова, прикрывшего своим телом амбразуру вражеского дота.

25 апреля 1944 г. в адрес секретаря Якутского ОК ВКП(б) Г.И. Масленникова и председателя СНК ЯАССР И.Е. Винокурова поступила телеграмма от Верховного Главнокомандующего с выражением благодарности Красной Армии и правительства трудящимся республики за сбор средств на строительство танковой колонны «Советская Якутия» в сумме 10 млн. руб. для войск I-го Украинского фронта и 2400 тыс. руб. на восстановление народного хозяйства в освобожденных районах от немецких захватчиков. Трудящиеся города Якутска и Якутского района внесли соответственно 2368274 и 146470 рублей. В республиканских газетах «Социалистическая Якутия» и «Кыым» 5 сентября 1944 г. было опубликовано письмо от бойцов и офицеров ордена Суворова и ордена Богдана Хмельницкого гвардейской войсковой части, которой была передана танковая колонна «Советская Якутия». Получив грозные боевые машины, воины танковой части заверили трудящихся Якутии «истреблять фашистскую нечисть до полного очищения нашей земли… и добить фашистского зверя в его собственной берлоге». Студент Вилюйского педучилища Н.Н. Алексеев, попав на фронт стал свидетелем боевого похода танковой колонны с надписями «Советская Якутия».

Таким образом, по всей стране на добровольные пожертвования были построены тысячи самолетов, танков, артиллерийских орудий, боевых судов. В этом и есть заметный вклад жителей далекого от фронта города Якутска.

Трудящиеся Якутска, как жители сурового Севера, особенно остро воспринимали холод и морозы, которых испытывали бойцы Красной армии. Потому проявляли неустанную заботу о том, чтобы воины зимою были тепло одеты и обуты. Первыми в республике сбор теплых вещей и белья начали собирать работницы и рабочие промартелей «Взаимопомощь» и «Работница» города Якутска, которые 5 сентября 1941 г. решили сшить и отправить защитникам Родины заячьи рукавицы. Они заверили, что заказ на пошив 10000 комплектов теплых перчаток и чулок будут выполнять после работы и в выходные дни. Почин работниц и рабочих промартелей был подхвачен коллективами других предприятий Якутска. Свыше 160 человек рабочих и служащих Якутской государственной типографии единодушно решили принять практическое участие в обеспечении воинов теплой одеждой. Пожилая работница типографии Л.И. Вострова заявила: «Наш долг, работающих здесь, в тылу, всеми силами помочь Красной Армии быстрее разгромить коварного врага. Приближается зимняя пора. Но пусть будут спокойны наши доблестные воины. Их отцы, матери, братья, сестры, работающие в тылу, сделают все, чтобы обеспечить бойцов фронта теплыми вещами. Я отдаю ватный пиджак и теплые брюки – это моя помощь нашим славным защитникам».

Для приемки от трудящихся теплых вещей при коллективах предприятий и учреждений были созданы комиссии. Они принимали новую и годную к носке теплую одежду – пальто, полушубки, телогрейки, теплые брюки, шапки, перчатки, теплое нижнее белье, меха, зимнюю обувь, материал и т.д. Те, кто передавал в эти комиссии свое белье и вещи понимали, что это не единовременное благотворительное мероприятие, а государственной важности кампания. Они, принимая активное участие в снабжении Красной Армии теплой одеждой, понимали, что выполняют свой патриотический долг, приближая час победы над врагом. По неполным данным, на 10 октября 1941 г. по республике было собрано разных готовых теплых вещей 22916 шт., меховые заячьи шкурки – 19183 шт., кожевенные изделия – 295 шт., прочих вещей – 786 шт. Всего 43180 разных вещей. Первые две партии теплых вещей в количестве 13047 шт. отправили пароходами в адрес Иркутска, остальные – по зимнему тракту до станции Большой Невер.

За период своей работы республиканская комиссия по сбору теплых вещей принимала все меры к тому, чтобы собрать достаточное количество вещей для Красной армии. С августа 1942 г. по 1 марта 1943 г. всего собрано: готовых теплых вещей 59016 шт., готовых прочих вещей 13241, заячьих и прочих шкур 4870 шт., мануфактуры 3577 м, шерсти 74 кг, деньгами 258980 руб. Из 72291 шт. готовых теплых и прочих вещей было отправлено в интендантский склад гг. Иркутска и Читы 50341 шт., передано Якутскому райвоенкомату 1444 шт., подготовлено к отправке 15470 шт. Из поступившего в центральный склад мехового сырья 1371 шт. заячьих и прочих шкур, 1227,3 м мануфактуры передано в переработку артели «Работница» и 62 кг шерсти в артель «Взаимопомощь». Из сданного мехового сырья, мануфактуры и шерсти изготовлено 118 меховых жилетов, 70 пар шерстяных рукавиц, 12 жилетов покрытого (сделан верх и низ), 2402 пары рукавиц обшито (сделаны верха), две гимнастерки, одна меховая шапка. Мать бойца-фронтовика, работница скорняжного цеха артели «Работница» Вологжина сдала полый комплект вещей для одного бойца – валенки, шерстяные носки, телогрейку и ватные брюки, меховую шапку, рукавицы и нательное белье. Работница этой же артели Соболева, муж и сын у которой на фронте, сдала телогрейку, ватные брюки, шерстяной свитер и теплое белье.

По поступившим данным на 18 марта 1942 г., только в 8 районах и по городу Якутску было собрано 19800 разных вещей – пальто, полушубки, женские платья, комплекты женского и детского белья, обувь. Активное участие в сборе вещей принимали школьники. Только в одной 15-й неполной средней школе Якутска учащиеся, преподаватели и технический персонал сдали 406 разных вещей и 45 метров мануфактуры. По справке Якутской конторы Госбанка о наличии средств, поступивших в фонд помощи семьям военнослужащих и населению освобожденных районов, на 1 июня 1943 г. трудящиеся Якутска и Якутского района внесли соответственно 579667 руб. и 11958 руб.

5 мая 1943 г. Якутский обком комсомола получил телеграмму от Верховного Главнокомандующего с благодарностью к комсомольцам, молодежи, пионерам и школьникам Якутской АССР, собравшим, кроме ранее внесенных в фонд обороны Родины 2327500 руб., теплых вещей и мануфактуры, отправленных партизанам, населению и детям освобожденных районов, дополнительно 400000 руб., различные вещи и мануфактуру в фонд помощи детям фронтовиков.

В феврале 1942 г. инициатива коллектива рабочих, служащих и инженерно-технических работников Якутского кожевенно-обувного комбината об организации сбора средств для Красной Армии в связи с 24 годовщиной была одобрена постановлением бюро Якутского ОК ВКП(б). Последний 5 октября 1944 г. представил в ЦК партии докладную записку, в которой сообщается, что все средства, собранные от населения на подарки для Красной Армии, поступали через бухгалтерии предприятий, учреждений и колхозов непосредственно в районные, городские отделения Госбанка, с последующим перечислением в республиканскую контору Госбанка. Всего с начала войны на подарки для бойцов Красной Армии поступило 6976474 руб., из них израсходовано:

- Отправлено 4 эшелона с подарками стоимостью 5778520 руб.;

- Перечислено на счет 160/96 – 44052 руб.;

- Израсходовано на оказание помощи раненым бойцам Красной Армии, вернувшимся с фронта 95000 руб.

Кроме сбора средств на подарки для бойцов Красной Армии, был организован сбор и отправка индивидуальных и коллективных посылок трудящихся города. Всего с начала войны было отправлено 31361 посылка, треть которой принадлежала жителям Якутска. Все посылки сдавались на почту и отправлялись в действующую армию – на Западный фронт.

Для сопровождения подарков бойцам Западного фронта, собранных трудящимся республики в связи с 24-й годовщиной Красной Армии, постановлением бюро Якутского ОК ВКП(б) от 3 марта 1942 г. была утверждена делегация в составе секретаря Якутского горкома ВКП(б) В.Г. Имуллина, заместителя председателя Верховного Совета ЯАССР М.Д. Нартаховой, секретаря Алданского райкома ВКП(б) З.Ф. Бережного. Делегация на внесенные трудящимся Якутии 2321 тыс. руб. приобрела и 16 марта 1942 г. отправила со ст. Иркутска 223 т. подарков, размещенных в 20 вагонах, в том числе 15 т кондитерских изделий, 29 т копченостей, 33 с половиной тонны туалетного и хозяйственного мыла, 26 т консервов, 18 с половиной тонн макаронных изделий, 31 т сахару, 51 бочка растительного масла, крупы, чай, махорка, вино и другие продукты. Эшелон с подарками, сопровождаемый делегацией, был доставлен бойцам и командирам гвардейских частей генерал-лейтенанта Болдина (Западный фронт) к первомайскому празднику. Делегация от имени горняков Ааллах-Юньских и Алданских золотых приисков вручила гвардейцам, отличившимся в схватке с гитлеровскими захватчиками, несколько золотых часов. Газета «Социалистическая Якутия» 7 июня 1942 г. опубликовала письмо командиров и политработников Н-ской армии Западного фронта рабочим, колхозникам, интеллигенции Якутской республики в связи с получением подарков, в котором они выразили благодарность всем «рабочим, золотоискателям, охотникам и рыбакам тундры и тайги за повседневную отеческую заботу о бойцах Красной Армии».

Сбор подарков трудящихся Якутска бойцам действующей армии продолжился и уже был посвящен к 25-летию октябрьской социалистической революции. Для сопровождения подарков бойцам Западного фронта от трудящихся Якутии в связи с 25 годовщиной октябрьской революции 29 сентября 1942 г. была утверждена делегация, в которую вошли председатель Верховного Совета ЯАССР П.В. Аммосов (руководитель), секретарь Алданского окружного комитета ВКП(б) А.И. Мишин, якутский писатель В.М. Новиков–Кюннюк Урастыров. Эшелон с подарками, присланными 4 ноября 1942 г. трудящимся Якутии, состоял из 13 вагонов. В них было 40 т сахара, 10 т табака, 6 т сливочного масла, столько же растительного, 26 т манной крупы и риса, 14,5 т конфет, печенья и шоколада, 4,5 т туалетного и 30 т хозяйственного мыла, кроме того, имелись селедка, макароны, вермишель, колбаса, мясо и т.д. В ответ командование Н-ской армии Западного фронта прислало письмо с выражением благодарности за подарки. Отдельные воинские части, в том числе личный состав 1-го авиационного полка, бойцы танкового подразделения капитана Рогачева благодарили за присланные подарки рабочих и служащих коллектива Госплана при СНК ЯАССР, работников кассы Центрального телеграфа г. Якутска.

Всего за годы войны трудящиеся Якутии отправили на фронт в действующую армию 4 эшелона с подарками стоимостью 5778520 руб. Наряду со сбором теплых вещей и подарков воинам Красной Армии в республике с марта 1943 г. проводилась работа по мобилизации средств для создания республиканского фонда помощи семьям военнослужащих. Семьям военнослужащих оказывалась помощь и до этого. Еще 26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время». Несмотря на огромные трудности, государство выплачивало им пособие. На местах семьи фронтовиков были окружены вниманием и заботой со стороны общественности. Коллективы предприятий и учреждений Якутска отчисляли двухдневный заработок в создаваемый фонд помощи семьям фронтовиков. Особо нуждающимся семьям военнослужащих оказывалась единовременная помощь в виде выдачи белья, одежды и обуви. По состоянии на апрель 1943 г., в г. Якутске 178 семействам военнослужащих и 25 участникам войны были предоставлены квартиры. Через Гортоп обеспечены дровами 1415 семей красноармейцев и участников войны. Якутский горсовет выдал единовременную денежную помощь 733 семьям красноармейцев в сумме 36814 руб., 253 инвалидам войны 14486 руб. и 13 эвакуированным семьям 1425 руб. В детских учреждениях (детсадах Наркомпроса и ведомственных), детдомах и интернатах дети семей фронтовиков устраивались в первую очередь. По линии социального обеспечения выплачено пособий и пенсий на сумму 7521135 руб.

В зиму 1943-1944 гг. участникам войны выдано почти на полмиллиона руб. нетоварных пособий из средств, внесенных трудящимися города. Значительная помощь оказывалась и со стороны организаций, где работали семьи военнослужащих или работали до призыва в армию. Участникам войны помогали с трудоустройством, выдавали через линию Якутторга носильные вещи. Так им было выдано 6590 промтоварных ордеров, почти по 7 ордеров на человека. По этим ордерам отпущено 202 пары валенок, 130 полушубков, 120 полупальто, 185 телогреек, 170 ватных брюк, 110 костюмов, 429 пар ботинок, 102 пары сапог и другие предметы первой необходимости. В городе открылись специализированный магазин и столовая для участников войны и протезная мастерская.

12 апреля 1942 г. СНК СССР в целях привлечения дополнительных средств на финансирование мероприятий, связанных с войной, выпустил Государственный военный заем 1942 г. на сумму 10 млрд. рублей сроком на 20 лет. 14 апреля 1942 г. в республике началась подписка на Государственный военный заем, утвержденного постановлением СНК СССР от 13 апреля 1942 г. Еще радиостанция не закончила трансляцию из Москвы, как в цехах Якутской гостипографии рабочие собрались на митинг, чтобы поддержать решение правительства о выпуске нового займа и первыми начали подписку на заем. За первые сутки подписка по г. Якутску составила 8064000 руб. С начала войны по 1 октября 1943 г. говорится в докладе зам. председателя СНК ЯАССР инвалидам Отечественной войны выплачено пенсий по линии органов соцобеспечения, всего по республике 3687940 руб., в т.ч. по г. Якутску – 1095430 руб. Многие предприятия полностью завершили подписку, значительно превысив месячные фонды заработной платы. Такие предприятия ЯЦЭС, Горкомхоз и другие, имеющие большое количество рабочих, в первый день подписки перекрыли месячный фонд заработной платы. 15 апреля 1942 г. подписка на заем проводился в коллективе Якутского педагогического института. После митинга 108 сотрудников института подписались на 66810 рублей – 111,7% месячного фонда зарплаты, студенты-стипендиаты – на 15625 руб. К июню 1942 г. подписка на Государственный заем 1942 г. по республике достигла 54538000 рублей. В счет погашения этой подписки на 20 июня поступило 9796000 рублей.

В следующем году, 6 июня 1943 г., на общем собрании членов колхоза имени Николаева Тулагино-Кильдемского наслега Якутского района было принято обращение ко всем колхозникам Якутии о досрочном погашении военного займа 1943 г. Колхозники и колхозницы сельхозартели им. Николаева досрочно погасили сумму подписки денежно-вещевой лотереи и Государственного военного займа 1942 г., досрочно выполнили все виды госпоставок и мобилизации средств 1942 г. В 1943 г. колхоз с хорошим качеством за 4 дня закончил сев зерновых культур на 106%. Сверх плана засеяно 5 гектаров первосортной пшеницы для сдачи урожая в фонд обороны. Перевыполнен план госпоставок мяса, кожи и других сельхозпродуктов. Обсудив постановление правительства от 4 июня 1943 г. о выпуске Второго государственного займа, члены колхоза подписались на новый заем на общую сумму 11000 рублей, в среднем по 320 рублей каждый. Они призвали колхозников всей республики последовать их примеру и дружно подписаться на Второй государственный военный заем, полностью и досрочно погасить сумму подписки. Уже на следующий день в городе началась кампания по подписке займа военного времени.

Из сводной ведомости Управления Государственных сберегательных касс и Государственного кредита ЯАССР о ходе реализации Второго государственного военного займа (выпуск 1943 г.) по Якутской АССР на 14 июня 1943 г. видно, что горожане подписались на сумму 10127 тыс. руб., а колхозники Якутского района – на 623 тыс. руб., что составило почти четверть всей суммы подписки рабочих, служащих и колхозников республики. Реализация Второго военного займа проходила с большим политическим подъемом и небывалой активностью трудящихся города и села. В результате на 17 июня подписка на заем по республике составила 45774 тыс. руб., или на 6474 тыс. руб. больше предусмотренной к реализации суммы.

В газете «Социалистическая Якутия» 6 мая 1944 г. было опубликовано письмо членов колхоза им. Кирова Якутского района Якутскому ОК ВКП(б) и Совнаркому ЯАССР о задачах колхозного крестьянства в связи с размещением Третьего государственного военного займа. Члены колхоза в количестве 75 человек, собравшись на митинг, посвященный постановлению правительства о выпуске Третьего государственного военного займа, все как один подписались на военный заем в сумме 60000 руб. и полностью погасили подписку наличными деньгами. Председатель колхоза Недбойло приобрел облигации нового займа на 10000 руб., счетовод колхоза Мосин – на 3000, жена фронтовика Елькина – на 2000, участники войны Белозеров и Лихачев – на 1500 руб. каждый, инвалид-участник войны, отец двух фронтовиков Макеев – на 1000 руб. Активное участие в подписке на новый заем приняли отцы и матери, сыновья которых героически сражались на фронтах войны: А.Я. Кнутов подписался и внес наличными 500 руб., А.М. Недбойло – 1000, Верхозина – 700, Тищенко – 500, Путрык – 700, старики-колхозники Абутов – 500, Южанин – 500, Никулин – 2000 руб.

14 мая 1944 г. согласно указанию СНК СССР, реализация Третьего военного займа, в связи перевыполнением выпущенной суммы, повсеместно была прекращена. По республике подписка на заем достигла 56496000 руб. вместо намеченной бюджетной суммы реализации 51600000 руб. Таким образом, трудящиеся Якутии сверх установленного бюджетом плана дали в фонд победы 4896000 руб. Как всегда, заметную лепту внесли трудящиеся столицы подписавшись на 12811 тыс. руб., а колхозники Якутского района – на 960 тыс. руб.

В 1945 г. подписка на Четвертый государственный военный заем трудящимся города составила 14079 тыс. руб., план реализации был выполнен 123%. Якутянки дружно участвовали в подписке на государственный заем Победы. Работница Якутской пристани Соколова, у которой муж и два сына находились на фронте, при месячной зарплате 180 руб. подписалась на 400 руб. В артели «Художник» красноармейка Попова, имеющая четырех детей, при месячном окладе 450 руб. подписалась на 750 руб. Работница городской библиотеки Бакалевская при месячном окладе 400 руб. подписалась на 1000 руб. «Мы перенесли много тягот и лишений. Некоторые из нас потеряли на войне своих близких. Наши сердца преисполнены сознанием, что их кровь не пропала даром, она дала плоды Победы над фашистской Германией. Радостно подписываться на заем Победы. При заработке 300 руб. я подписываюсь на 500 руб.», – сказала работница обувного цеха кожкомбината красноармейка Зацепина.

В 1946 г. подписка на заем восстановления и развития народного хозяйства СССР составила 15404 тыс. руб., или 120,5% к контрольным цифрам. Успешное выполнение планов мобилизации средств, размещение займов способствовало укреплению городского бюджета. В 1946 г. план мобилизации средств составил около 75 млн. руб., из которых 52 млн. руб. шли в союзный и республиканский бюджеты. Таким образом, городской бюджет включал еще 22627 тыс. руб. дополнительно, которая была распределена на финансирование городского хозяйства – 3316 тыс. руб., на социально-культурные мероприятия – 17572 тыс. руб.

За годы войны вопросы благоустройства выпали из поля зрения руководства города. Отпускаемые средства на благоустройство города не осваивались из года в год. С 1941 г. по 1944 г. на благоустройство было отпущено 12317 тыс. руб., фактически израсходовано только 6771,2 тыс. руб., или 54,9%. Накопившиеся проблемы привели к тому, что город оказался в крайне запущенном состоянии. Годами не вывозился мусор и нечистоты со дворов. Тротуары и заборы пришли в негодность, половину из них сожгли в зиму 1943/1944 гг. Горкомхоз не установил контроля за водоснабжением населения, освещением улиц, работой бани и т.д. Школы города не были обеспечены достаточным количеством дров и угля, в результате чего в самые холодные дни пришлось прекратить занятия. За допущенные ошибки и халатное отношение к работе председатель горисполкома П.К. Малинченко в январе 1944 г. был освобожден с работы. Бюро горкома и президиум горисполкома разработали и утвердили конкретный план по выправлению положения дел в коммунальном хозяйстве. Для каждой организации был доведен план по озеленению и строительству дорог, тротуаров, заборов, ворот, уборных, вывозу мусора. Проводилась большая массово-разъяснительная работа по вопросу благоустройства города среди населения. Однако работы по благоустройству шли крайне неудовлетворительно и постоянно срывались.

В конце 1944 г. Якутский горсовет и горком ВКП(б) вынужден был обратится в правительство РСФСР с просьбой об оказании неотложной помощи городскому хозяйству выделением из доставляемой по ленд-лизу морским путем техники. 21 декабря 1944 г. СНК РСФСР принял специальное постановление «О мероприятиях по улучшению городского хозяйства города Якутска» и 16 января 1945 г. было принято постановление СНК СССР «О мерах помощи городскому хозяйству города Якутска». Указанные постановления оказали действенную помощь городу. На основании этого решения городу было выделено значительное количество техники, механизмов, оборудования и материалов. В результате принятых мер с улиц и дворов было вывезено десятки тысяч возов мусора и нечистот, ликвидированы свалки в центре города. Продолжалась работа по строительству торцевых мостовых. Каждой организации был доведен план по благоустройству улиц, канав, выравнивании ям и бугров. В этих работах приняли участие 7224 человек. К примеру, коллективы Якутгеологии и Госбанка строили улицу Короленко, коллективы Дорожного управления, финансового техникума возвели насыпь из щебня по улице Каландаришвили.

Город Якутск в годы войны принял несколько высокопоставленных лиц. 27 мая 1944 г. по трассе Аляска – Якутск прилетел вице-президент США Уоллес, следовавший из Америки в Китай. Вице-президента и сопровождавших его лиц на аэродроме встретил председатель СНК ЯАССР И.Е. Винокуров. Американские гости посетили краеведческий музей, пединститут, национальную библиотеку, 8-ю неполную среднюю школу и присутствовали в клубе НКВД на постановке оперетты «Марица».

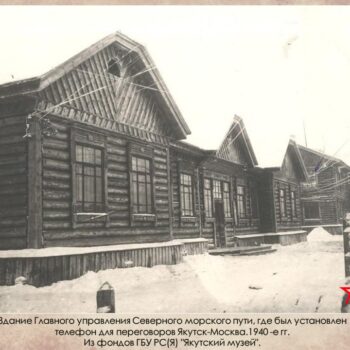

12 мая 1945 г. г. Якутск посетил заместитель председателя СНК СССР, нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов, возвращавшийся из Сан-Франциско (США) в Москву, где возглавлял советскую делегацию по выработке Устава Организации Объединенных Наций. Здесь он встретился с руководством республики, выступил с речью на собрании командного состава 1-й перегоночной авиадивизии. Старожил города Е.К. Суровецкий был очевидцем встречи Вячеслава Михайловича с работниками Якутского ОК ВКП(б). В аппаратной обкома он имел радиосвязь с председателем СНК СССР И.В. Сталиным (Дзугашвили). Переговоры были секретными и радиосвязь поддерживал сотрудник Овсиенко. Первым поздоровался Сталин, сказав словами: «Здравствуйте, товарищ Петров!». Услышав голос вождя, Молотов встал навытяжку и машинально произнес: «Здравствуйте, товарищ Ста…». И тут тот предупредительно закашлялся. Тогда, спохватившись, Молотов закончил: «…товарищ Иванов!». В конце разговора Сталин поинтересовался, что с собой представляет Якутск, чем он примечателен. В.М. Молотов ответил, что город довольно большой, но деревянный. Каменных зданий 3-4, кажется, церковь, банк и тюрьма, чем вызвал смех Сталина. По другой версии, Молотов вроде бы сказал: «Город деревянный, народ оживленный».

Внося свой вклад в фонд обороны, трудящиеся города преодолевали неимоверные трудности и в отношении жилищных условий и быта. Несмотря на проводимые санитарные противоэпидемиологические мероприятия, к примеру, в общежитиях Якутстройтреста были выявлены «исключительная грязь, сырость, рабочие не имеют постельных принадлежностей, не созданы элементарные санитарно-гигиенические условия проживания, в результате чего рабочие поголовно завшивлены». Бюро Якутского горкома ВКП(б) потребовало от директора треста Е.Жорницкого немедленно принять конкретные меры по улучшению жилищно-санитарных условий проживания рабочих.

Городская милиция в 1946 г. рапортовала, что в последний год войны по сравнению с предыдущим годом преступления по республике сократились до 46%, а по городу до 30%. По таким видам преступлений, как кражи и грабежи сократились на 50%.

Несмотря на увеличение выпуска новых изделий, приходится отметить, что большинство предприятий города планов по расширению ассортимента продукции не выполняли. В 1945 г. предприятия города из 174 видов всех изделий план выполнили только по 77, что составило 44% от общего количества видов изделий. Городские артели промсоюза в 1945 г. не выполнили установленные планы по 54 видам изделий, в результате чего недодали государству 1 млн. штук кирпича, 450 т. алебастра, 23 тыс. кв. м. оконного стекла, 5,5 т. строительного войлока, 30 т. красок, не отремонтировали более 23 тыс. пар обуви и т.д. Кожкомбинат в 1945 г. недодал государству сапог 2238 пар, разных ботинок 5700 пар, летней обуви 2280 пар. Принимая во внимание трудности с поставками сырья, изношенную технику, отсутствие материальной заинтересованности, низкую квалификацию рабочих, следует указать на человеческий фактор, который в общем-то отразился не только на качество выпускаемой продукции, но и на срыв плана. Бесконечно требовать от уставших в непосильном труде полуголодных людей, годами постоянно находившихся на сверхурочных работах и без очередного отпуска, обязательной и при этом высокой производительности было бы проявлением жестокости, равносильной к рабскому труду. Но мы вправе гордиться тем, что трудящиеся города проявили массовый трудовой героизм и непреклонную волю к Победе, что они наперекор всем трудностям, неся всю тяжесть военного лихолетья, внесли весомый вклад в дело разгрома фашистских захватчиков.

Все же следует отметить, что горожане находились в более благоприятных условиях, чем сельчане, которые за годы войны понесли из-за голода, холода, болезней десятки тысяч человеческих потерь. Тем не менее, труженики города, включая женщин, инвалидов и подростков, были застрельщиками всех новых патриотических начинаний по республике, выполняли и перевыполняли плановые задания, из своих мизерных денежных средств, жизненно важных запасов собирали и отправляли на фронт, вкладывая свою лепту во имя победы над врагом.

В ряду факторов, обеспечивших победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, всемерной помощи якутян городского округа действующему фронту по праву принадлежит достойное место. В ней, как и во всем, что связано с беспримерным подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, нашли яркое выражение всенародный характер войны, высокие морально-патриотические качества советского человека. Опираясь на помощь и всестороннюю поддержку советского народа, доблестная Красная Армия разгромила немецко-фашистских захватчиков, отстояла свободу, честь и независимость нашего отечества.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)