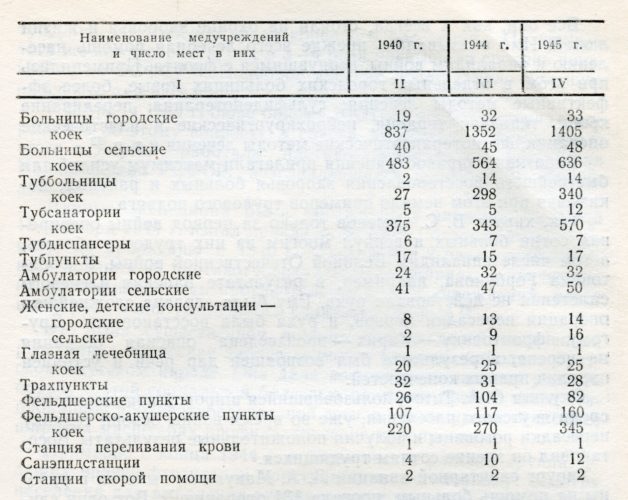

Последствия войны и засухи тяжело отразились на здоровье людей. Партия и правительство, учитывая это, проявляли большую заботу о трудящихся Якутии. Несмотря на трудности военного времени, ежегодно увеличивалось, особенно в последние годы войны, ассигнование на здравоохранение. В 1944 г., например, оно увеличилось на 37% против 1940 г. В соответствии с этим значительно расширялась лечебная сеть. По официальным данным, за годы войны возросли: количество больниц с 61 до 91, коек в них —с 1347 до 2217, количество фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов — с 133 до 231, сеть детских учреждений — на 138%, коек в них — на 200%, сеть диспансерно-амбулаторных, противотуберкулезных учреждений — на 15%, больнично-санаторных — на 83%, коек в них — на 16%. В результате сеть медицинских учреждений в республике по состоянию на март 1945 г. выглядела таким образом:

Одновременно, как отмечалось в постановлении 8-и сессии Верховного Совета Якутской АССР (март 1945 г.), улучшилось оснащение лечебно-профилактической сети лабораториями, медицинским оборудованием, физиоаппаратурой и инструментарием, а также окрепла ее материально-производственная база, в г. Якутске были построены и переоборудованы глазная больница, физиотерапевтическое и акушерско-гинекологическое отделения республиканской больницы, детский туберкулезный санаторий и другие. Хотя значительно возросла лечебная сеть и повысилась ее оснащенность необходимым оборудованием, общемедицинская сеть в целом все еще оставалась недостаточной. В районах республики насчитывалось всего лишь 57 врачебных пунктов, и в большинстве их имелось только по одной лечебной больнице. А фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты имелись не во всех наслегах.

В медицинских учреждениях республики насчитывалось, по данным Наркомздрава ЯАССР от 6 февраля 1945 г., всего 309 врачей, прошедших подготовку в центральных вузах страны, в преобладающем своем большинстве — приезжих, 518 фельдшеров и 277 акушерок, в основном, питомцы Якутской фельдшерско-акушерской школы, и сотни медицинских сестер.

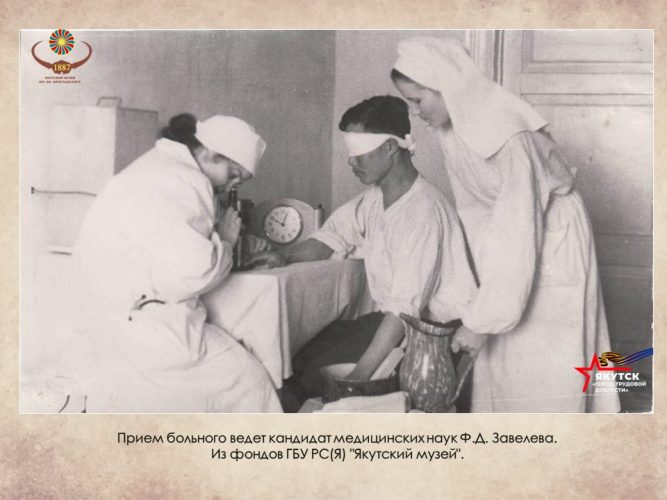

Все они, как и всегда, стояли на охране здоровья и жизни людей. Ими оказывалась прежде всего лечебная помощь населению и инвалидам войны, вернувшимся с фронта. Применялись при этом в отдельных городских больницах новые, более эффективные методы лечения: сульфиденотерапия, переливание крови, тканевая терапия, нейрохирургические и пластические операции, физиотерапевтические методы лечения и т. п.

Работники здравоохранения прилагали максимум усилий для быстрейшего восстановления здоровья больных и раненых, показывая при этом немало примеров трудового подвига.

Так, хирург В. С. Семенов только за период войны оперировал сотни больных и вернул многим из них трудоспособность, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны. У фронтовика Горбунова, например, в результате ранения плечевого сплетения не действовала рука. Ему была сделана сложнейшая операция пересадки нервов, и рука была восстановлена. Другому фронтовику—Карих — произведена опасная операция на черепе, в результате был возвращен дар речи и устранен паралич правых конечностей.

Окулист С. А. Титов, пользовавшийся широкой популярностью среди якутского населения, уже во время войны освоил технику пересадки роговицы и получил положительные результаты. Восстановил он зрение сотням трудящихся.

Хирург санитарной авиации Л. А. Макухина, вылетая в районы на помощь больным, провела 131 операцию. Вот один случай. 17 марта 1944 г. она получила срочный вызов в Крест-Хальджай Таттинского района к больному с прободением аппендицита. Требовалось срочное хирургическое вмешательство. Несмотря на отсутствие в этом наслеге посадочной площадки, Л. А. Макухина вылетела на помощь к больному, рискуя жизнью, и спасла его.

Особое внимание уделялось борьбе с туберкулезом — этим социальным злом, наследием дореволюционного прошлого, принимавшим в годы войны, в связи с ухудшением материально-экономического положения населения, особенно сельского, эпидемический характер. В документах и материалах Наркомздрава, хранящихся в архивах, указывается, что заболеваемость населения туберкулезом в некоторых районах достигала 45 %, а в отдельных колхозах — 50%. Например, в колхозе им. Карла Маркса Мегино-Кангаласского района она составляла 53%, что, как утверждается в упомянутых документах, в десять раз превышало процент заболеваемости туберкулезом по другим областям РСФСР. Чрезвычайно высока была и смертность от туберкулеза, особенно среди коренного населения. По данным того же комиссариата, она в 3—4 раза превышала средние показатели по РСФСР. Подобное явление представляло большую опасность для населения.

9 февраля 1944 г. бюро обкома ВКП(б) приняло специальное решение по этому вопросу. А спустя несколько месяцев после этого в Якутии работала противотуберкулезная экспедиция Наркомздрава РСФСР, возглавлявшая профессором Михайловым.

Данные экспедиции были обсуждены у наркома, который 13 декабря 1944 г. издал приказ за № 54. Согласно этому приказу, по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза увеличились ассигнования на противотуберкулезные мероприятия, значительно расширилась сеть противотуберкулезных учреждений, почти в два раза в них увеличилось количество врачей.

Это была существенная помощь России своей отдаленной республике, отеческая забота великого русского народа о братском якутском народе. Она дала возможность заметно усилить борьбу с этой социальной болезнью по линии прежде всего стационарной противотуберкулезной сети, а также провести в более широких масштабах профилактические мероприятия.

Примерно с конца 1944 г. в большинстве районов группа ведущих врачей-фтизиатров приступила к поголовному осмотру населения для выявления туберкулезных больных, которые брались на учет, и им оказывалась лечебная помощь. А бациллярные больные по возможности госпитализировались. Начата была также противотуберкулезная вакцинация детей. При этом вакцина изготовлялась на месте в специальной лаборатории, созданной в г. Якутске. А в первое время сухая вакцина регулярно завозилась из Москвы. Однако, несмотря на все эти меры, пораженность населения туберкулезом и смертность от него оставались все еще высокими. В связи с этим на 8-й сессии Верховного Совета ЯАССР первого созыва (20—24 марта 1945 г.) обсуждался доклад наркома здравоохранения П. В. Любимова «О состоянии и дальнейших задачах здравоохранения в Якутской АССР», где обращалось особое внимание на решительное усиление борьбы с туберкулезом. В постановлении сессии с особой силой подчеркивалось, что главной задачей в области здравоохранения является «организация систематической борьбы с основным и сильно распространенным заболеванием населения — туберкулезом, искоренение его распространения и максимальное сокращение смертности от него в ближайшие 2—3 года». Верховный Совет решительно потребовал от Наркомздрава мобилизовать усилия медицинских учреждений и их работников на выполнение этой главной задачи, коренным образом улучшить работу противотуберкулезных учреждений и качество лечебной работы в санаториях, в туббольницах и диспансерах, а также обеспечить «полную госпитализацию больных с открытой формой туберкулеза, проведение предохранительных прививок против туберкулеза среди детей, широкую организацию массовой противотуберкулезной санитарно-просветительной работы, особенно на якутском языке, систематическое изучение распространения туберкулеза, заболеваемости и смертности от него».

Верховный Совет ЯАССР поручил Совнаркому республики и дальше расширять стационарную и санаторную сеть противотуберкулезных учреждений, главным образом, в южных и северных районах, а местным Советам обратить внимание на коренное улучшение жилищно-бытовых условий населения.

На создавшееся в Якутии положение, которое следует рассматривать как одно из тяжелых последствий войны, обратило внимание и Союзное правительство. Почти одновременно с обсуждением данного вопроса на сессии Верховного Совета республики, 24 марта 1945 г. вышло Постановление СНК СССР «О мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом в Якутской АССР», сыгравшее исключительное значение в борьбе с этой болезнью.

В постановлении СНК СССР предусматривалось строительство новых медицинских учреждений, противотуберкулезных больниц и санаториев. На эти цели выделялись большие средства. Выделялись необходимые средства и для улучшения питания в стационарной лечебной сети и в детских учреждениях. В постановлении предусматривалось также в целях улучшения жилищных условий колхозников — широкое строительство жилых домов, около 2 тыс. из них — в 1945 — 1946 гг. Намечались правительством и другие меры, направленные на поднятие жизненного уровня народа.

Одновременно Совнаркому Якутской АССР было поручено разработать и представить на рассмотрение СНК РСФСР план мероприятий по дальнейшему улучшению условий жизни населения Якутской АССР.

Якутский народ встретил с огромной радостью и благодарностью решение союзного правительства. Совнарком ЯАССР и обком партии, опираясь на правительственную помощь, детально разработали план конкретных мероприятий, направленных на претворение в жизнь данного постановления.

Борьба с туберкулезом стала первоочередной задачей в области здравоохранения. Всей Якутии стали известны имена врачей В. А. Радэн, Г. М. Кокшарского, М. Ф. Щепетова, М. А. Яковлевой, Д. А. Гурьева, Л. С. Таубер и многих других, отдававших все свои силы и знания борьбе с этой опасной и тяжелой болезнью.

Немало сделано партийными и советскими органами и по претворению в жизнь общегосударственных мероприятий, намеченных союзным правительством. В результате всего этого к концу войны несколько улучшились жилищно-бытовые условия и материальное положение сельского населения, что привело к некоторому снижению туберкулезной пораженности.

Большое внимание уделялось также предупреждению эпидемий — в прошлом постоянных спутников войн — и мерам борьбы с ними. Как видно из архивных материалов, в 1942—1943 гг. в Якутию в числе переселенцев прибыли и больные сыпным тифом. В единичных случаях завезен был он и в 1944 г. Но медицинским работникам удалось своевременно госпитализировать больных и не допустить распространения этой опасной инфекции среди местного населения. Благодаря широким мероприятиям, проведенным медицинскими работниками, санитарно-эпидемиологической станцией, партийными и советскими органами, удалось оградить тыл и от других эпидемических заболеваний, возможных в условиях военного времени.

В целях внедрения в быт населения культурных и гигиенических навыков органами госсанинспекции, медицинскими работниками и Домом санитарного просвещения проводилась и санитарно-просветительная работа. Издавались листовки, брошюры, плакаты по разным заболеваниям, проводились лекции, беседы и печатались статьи по вопросам санитарии, что давало положительные результаты по внедрению санитарно-гигиенических навыков.

Партия и правительство высоко оценили доблестный труд медицинских работников Якутии. Трем руководителям республиканских медучреждений: Семенову В. С.— главному врачу республиканской больницы, Титову С. А,— главному врачу глазной больницы, Александрову Е. Т.— главному врачу поликлиники НКЗ ЯАССР — присвоено звание заслуженного врача РСФСР; девяти врачам — звание заслуженного врача ЯАССР; 43 медицинских работника были награждены нагрудными значками «15 лет ЯАССР», 44 человека — Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ЯАССР, 13 человек занесены в юбилейную Книгу почета передовиков социалистической Якутии, 59— награждены Наркомздравом СССР значками «Отличник здравоохранения».

Конечно, работать было им нелегко. Из-за трудностей военного времени, усугублявшихся последствиями продолжительной засухи, здоровье подавляющего большинства людей, особенно в центральных сельскохозяйственных районах, было серьезно подорвано, и резко возросла смертность. А медицинских кадров не хватало. Но небольшой отряд медработников врачи, фельдшера, медсестры — трудился не считаясь со временем и делал все от него зависящее.

Источник: Петров, Дмитрий Дмитриевич. Якутия в годы Великой Отечественной войны [[Текст]] / Д. Д. Петров; [отв. ред. И. И. Кузнецов]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. — Якутск : Якут. кн. изд-во. — 22 см. Ч. 2: Трудящиеся Якутии в тылу. — 1992. — 318, [2] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)