С первых дней Отечественной войны и драматурги, и театр Якутии обращаются к произведениям, зовущим к победе над фашистскими захватчиками. В новых условиях были необходимы спектакли о героической борьбе советского парода, о подвигах воинов-якутов в многонациональных отрядах Советской Армии, о самоотверженном труде якутских колхозников в тылу, о нерушимой, дружбе советских народов.

В августе 1941 года начальник Управления по делам искусств при Совнаркоме ЯАССР С. Сюльский, характеризуя задачи театров в трудных условиях войны, писал: «Весь народ живет теперь одной мыслью, одним стремлением: раздавить фашистскую гадину, избавить человечество от фашистской мерзости. Наше искусство, театры должны перестроить свою работу на военный лад, подчинить ее задаче разгрома врага. Зрителю нужно показать звериное лицо фашизма, его черные дела, рассказать о чудовищных его преступлениях. На сцене должны быть показаны такие пьесы, как «Профессор Мамлок», «Мой сын», «Продолжение следует» и др. Вместе с тем следует поставить отдельные вещи о героизме бойцов и командиров Красной Армии, о самоотверженных делах советских людей на трудовом фронте».

Появляется драма В. А. Протодьяконова «Партизан Морозов» (1942).

Критика дала в целом положительную оценку пьесе. С благодарностью отзывались о ней через газету «Кыым» фронтовики. «Как только получили пьесу, мы, якутяне, несущие службу в Н-ской части, сразу прочитали ее с огромной радостью и гордостью… Автору пьесы, молодому якутскому писателю Кулантаю (псевдоним В. Протодьяконова — Д. М.), мы шлем наше командирское спасибо…».

Но не все удалось драматургу. Критик Г. Боескоров замечал: «Иногда автор прибегает к искусственным драматическим ситуациям, придумывает неожиданные эффектные сцены, не мотивированные логикой развития и столкновения характеров действующих лиц. А когда, например, в финальной картине Даспыров без особого труда в единоборстве истребил восемь гитлеровцев, притом троих заколол штыком, а пятерых застрелил из винтовки, картина получилась похожей па лубочную».

О священной обязанности защищать Отчизну в годину грозной опасности повествовалось в драме «Долг» С. Ефремова. На фоне жизни якутского села раскрывается психологический и моральный конфликт между Дарьей, ставшей председателем колхоза после ухода мужа Михаила на фронт, и Семеном, лишенным чувства долга, пытающимся в корыстных целях использовать искреннюю, чистую любовь к нему этой женщины. Семен стал дезертиром. Не раздумывая, Дарья заставляет его держать ответ перед народом. Убедительно обрисованы трудовые будни колхозного крестьянства, его высокая сознательность при исполнении гражданского долга. Однако положительный образ Михаила, который должен был стать центральным в развитии конфликта, оказался па втором плане.

Еще несколько новых пьес якутских драматургов на тему Отечественной и гражданской войн породило грозное время: «Родина» Амма Аччыгыйа, «Из недавнего» Н. Заболоцкого, «Зять» С. Ефремова. Но на сцене Якутского театра они успеха не имели, так как были малоубедительны и описательны. В погоне за увлекательностью сюжета драматурги не проявили заботы о типичности и цельности образов. Но определенные воспитательные задачи эти пьесы в свое время выполнили.

Военная тема не была единственной в репертуаре Якутского театра.

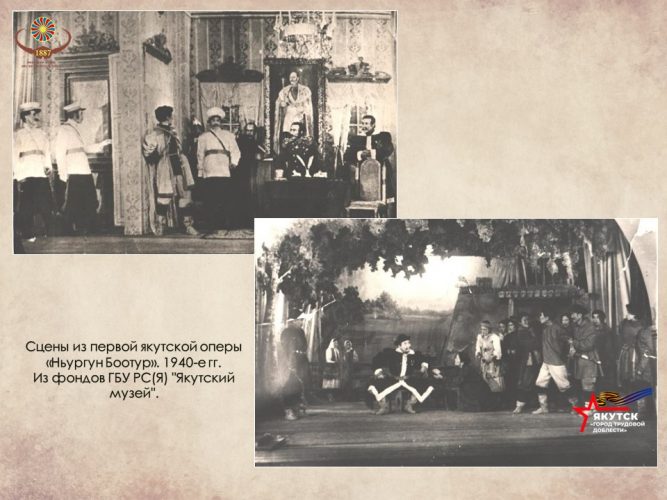

Заметный расцвет переживала в годы войны фольклорная тематика. На сцене театра одна за другой шли драмы ныне народного писателя Якутии, заслуженного деятеля искусств РСФСР Д. К. Сивцева-Суорун Омоллона «Нюргун Боотур» (1940 г.), «Айаал» (1941 г.), «Сайсары» (1942 г.).

Появилось еще два драматических олонхо —«Красавица Едюкен» К. Урастырова и «Сыгый Кырынаастыр» И. Избекова. Опасность, нависшая над Родиной, обострила патриотические чувства народа, возродила к жизни жемчужины устного творчества.

Первую музыкальную драму—«Нюргун Боотур Стремительный» Суорун Омоллон создал но мотивам народного эпоса олонхо. Он строго придерживался первоисточника, больше всего остерегаясь, по его признанию, «искажения самобытного характера этого величественного произведения, не утратившего своей прелести и в настоящее время». Воспевание цветущей земли, солнца, освещающего ее своими лучами, свободы и мужества легло в основу сюжета. В эпосе воплощены надежды и чаяния народа, его стремление к счастью.

Для олонхо характерны мифологические мотивы, сказочная фантастика, гиперболизация, монументальность образов, богатство языка. Здесь нет конкретных исторических событий и героев. Его историзм — в обрисовке быта, нравов, географической среды, судеб людей.

В основу драмы положен текст, изданный в 1907 году политическим ссыльным академиком Э. Пекарским. Однако драматург не ограничился этим произведением, он использовал мотивы других якутских поэм. Эпизод с золотым яйцом взят из олонхо «Элик Боотур и Ныгыл Боотур», хранилище души Туйарымы Куо в виде серебряного шарика — из олонхо «Мюлджю Сильный», образы пяти небесных удаганок (колдуний)—дочерей светил Солнца, Луны, Венеры, Плеяды и Полярной звезды — заимствованы из «Басымпьы Батыр» и «Эрбэхтэй Бэргэн».

В «Нюргун Боотуре» сделана попытка изложить сюжет олонхо языком современной драмы, по его мотивам создать самостоятельное сценическое произведение.

Главная трудность, по словам Суорун Омоллона, заключалась, «в построении сюжетной линии, коллизии, конфликтов, иначе говоря, в разработке архитектоники произведения. Работа осложнилась тем, что материал олонхо чересчур велик… Нужно было создать нечто новое и в нем воплотить четкую, ясную идею, сохранив самобытность, колорит Поэзии и специфику сказочной. фантастики».

Много творческих сил отдано постановке «Нюргун Боотур»—этого поистине величественного произведения (режиссер В. Местников). Он несколько раз возвращался к работе над ^драмой, добиваясь выразительного, рельефного изображения событий и героев.

Драму открывает пролог, который предвосхищает тональность всего произведения. Сталкиваются две темы, получающие законченное музыкальное воплощение. Одна звучит в грустной, печальной песне Туйарымы Куо, томимой тяжелым предчувствием:

Омрачая мой солнечно-ласковый день,

Мрачной тучей затмив небосвод,

На меня надвигается грозная тень,

Страх томительный в душу ползет.

Другая тема звучит в бодрой, мажорной песне девушек-подружек Туйарымы Куо:

Дорогая, не горюй,

Нет причины для тоски.

Слышишь, пенье звонких струи Пробудившейся реки!

Огляди весь мир кругом,

Солнце в блеске золотом!

Счастье будет у тебя

Вровень с тем большим холмом.

Пространная ремарка в нервом действии — картина чудесной природы Среднего Мира носит не только служебный характер. Как и все ремарки в пьесе, она поэтична и формально не отличается от остального стихотворного текста. С ее помощью автор не только фиксирует место или время действия, но и придает своеобразную лирическую окраску происходящему, раскрывает свое отношение к нему:

Средний Мир непоколебимый, всеобильная страна.

Безграничная равнина светом утренним полна.

На зеленой луговине девяносто девять рек —

Гулких, чистых и студеных — начинают вешний бег.

Мясо грудится на блюде, в жбанах пенится кумыс:

Праздник ысыах сегодня, на поляне весь народ.

Сказочный вестник Сорук Боллур с шутками и прибаутками созывает народ. Перед собравшимися появляется седой, как лунь, Тюэнэ Могол: его дочь, прекрасную Туйарыму Куо, ждет несчастье, неминуемая беда. Еще в момент рождения девочки небожители, потрясенные ее неземной красотой, высказали опасение,

…что красота

не бывает людям впрок,

Что она — источник ссор,

Войн губительных исток…

Поэтому они спрятали ее судьбу в яйцо, которое подвесили на витом из жил шнурке высоко над землей.

И вот теперь Туйарыму Куо ждет страшный конец — ее судьбой могут завладеть злые духи. Спасет ее только юноша, если сумеет перебить стрелой шнурок, на котором подвешено яйцо. Но такого стрелка нет, и поэтому нет надежды па спасение. Безмерна печаль Тюэнэ Могола и его жены Кюн Кюбей.

В это время на белом коне появляется прибывший из далеких стран юноша Юрюн Уолан.

Он легко вбегает на холм, встает на одно колено, достает из-за пояса шитый бисером колчан, прищуривается, зорко глядит в синеву неба. Слегка погладив стрелу, словно она живая, поднимает лук. Со свистом взметнулась стрела, и… яйцо в его руках.

Народ ликует. Появляется счастливая Туйарыма Куо. Она спасена и с радостью соглашается женой войти в дом Юрюн Уолана.

Молодые клянутся друг другу в верности и вечной любви. Начинается свадебное веселье. Но внезапно тьма заволакивает сияющий день. Сырая мгла опускается на землю. Зигзаги молний рассекают небо. На головы обезумевших от страха людей обрушивается крупный град:

Грохнул гром огромной силы,

Взрыв неслыханный досель,

И над лесом встал верзила

Ростом с северную ель;

Сам Уот Усутакы — тьмы властитель, сатана,

Туйарыма Куо в страхе, чувств лишается она.

В торжествующем веселье бее красавицу схватил.

И пропал в гнилом ущелье повелитель адских сил…

«Туйарыма Куо, где ты?»—обуяло горе всех…

Загремел вдали ответно, издеваясь, дикий смех.

И родители, и Юрюн Уолан теряют надежду на спасение Туйарымы Куо. Человек не в состоянии побороть власть сатаны. Только Нюргун Боотур, бесстрашный богатырь, сын девятого неба, может сделать это. К нему и обращается за помощью Сорук Боллур.

Нюргун Боотур не заставил себя упрашивать. Мать всего живого — Аал Эскад благословляет богатыря на подвиг и дарит ему золотой орех, в котором находится сок бессмертия. Вся природа готова поддерживать силы Нюргун Боотура, помогать ему…

На вопрос Туйарымы Куо: «Кто меня из бездны спас, человек иль добрый дух?» — народ указывает на Нюргун Боотура, радостно восклицая: «Человек! Человек!»

Пьеса прославляет человека с его неиссякаемым жизнелюбием, неодолимой жизненной силой, бесстрашием. Нет ничего в мире, что было бы не подвластно ему. Человек может вое. Он способен противостоять злу, изменить мир.

Глубоко и достоверно доносили до зрителя национальный характер Т. Местннков (Тюэнэ Могол — старейшина племени Среднего Мира, отец героини), Ф. Петрова (Кюн Кюбэй — мать героини), А. Егорова п А. Новгородова (Туйарыма Куо), У. Нохсоров н Г. Кокшарский (Юрюн Уолан — жених героини), М. Жирков (Нюргун Боотур), В. Саввин (Уот Усутакы), Н. Харитонов и II. Решетников (Сорук Боллур), М. Белолюбская (Кыыс Кыскыйдан) н другие молодые певцы. Многоликий и вместе с тем единый образ парода предстал в массовых сценах. Огромна заслуга музыкального руководителя и дирижера спектакли М. Бенедиктова.

Живописные декорации, восхищавшие величественностью, свойственной стилю олонхо, богато украшенные национальные костюмы, созданные художником Туралысовым, дополняли сценический рисунок этого исторического для якутского театрального искусства спектакля.

Большое внимание зрителей привлекло новое произведение Д. Сивцева-Омоллона трагедия «Айаал». В образе молодого баг-рака Айаала обобщены типические черты якутской бедноты, выступавшей против тойонов.

Историко-фольклорная трагедия — широкое историческое полотно, правдиво воссоздающее одну из героических страниц борьбы якутского народа, переносит зрителя в 40-е годы XIX века. Борьба против крепостного нрава царской России, казалось бы, не затронула ее северо-восточную окраину. Обездоленный якутский народ по-прежнему влачит жалкое существование. Тойоны обладают неограниченной властью в улусах, самовольно творят суд и расправу над своими подданными, не только не встречая препятствий, но даже обретая поддержку со стороны царской администрации.

Трагедия построена на столкновения противоборствующих; сил, представители которых «вечный улусный голова», всевластный глава рода Ексюкю и бедняки Айаал, Тонг, старик Айы-Сэн и др. Персонажи созданы творческой фантазией автора, но вымысел основан на правде, на знании закономерностей исторического процесса. Прототипом главного героя является легендарный Манчары. Но Айаал не копия его, а обобщенный образ бунтаря-одиночки. Для правдивого рассказа о событиях этого периода Суорун Омоллон использовал документы о Манчары.

Профессор Г. Башарин пишет: «Манчары, совершая налеты, на тойонские усадьбы в разных наслегах, каждый раз привлекал в качестве соучастников разных бедняков. По материалам архивов в деле о «преступлениях» Манчары, имеются имена 43 человек».

Бедняки не только непосредственно участвовали в «разбойничестве» Манчары, но еще и кормили его, укрывали от преследователей и вооружали. Источник смелости, причина неуловимости Манчары, Данилова и их товарищей в том, что они пользовались поддержкой улусных бедняков, выступавших явно и тайно против тойонов. Именно это и имел в виду Суорун Омоллон, когда создавал в «Айаале» образы людей из народа.

Прочными корнями связан с историей и образ Ексюкю. Крупные якутские феодалы-мироеды имели в своих руках всю власть, над бедняками-крестьянами, жестоко их эксплуатировали. Пользуясь благоволением императрицы Екатерины II, они выпрашивали себе высокие чины и должности. Изданные ею различные-законы и постановления ограничивали и ущемляли и без того ничтожные права крестьян-бедняков, еще больше укрепляли власть местной знати: например, тойонам было дано право руководить сбором ясака, решать различные гражданские и даже уголовные дела, кроме тех, которые были связаны с убийством.

Трагедия «Айаал» наследует традиции народного эпоса. Тут нет прямого заимствования фольклорных сюжетов, но трактовка образов типична для эпоса. Исторические факты переплетаются с легендами, что придает произведению характер народного сказа.

Трагедия Суорун Омоллона впервые была поставлена на сцене Якутского театра в 1941 году народным артистом СССР В. Местниковым.

Спустя четыре года эту пьесу поставили в Русском театре режиссеры П. Урбанович и В. Местников. Так, произведение якутской драматургии впервые прозвучало на сцене Русского театра.

В годы войны плодотворно работал коллектив Русского драматического театра, возглавляемый режиссером П. Урбановичем.

Ставились «Волчья тропа», «Малиновое варенье» А. Афиногенова, «Человек с портфелем» А. Файко, «Медвежья свадьба» и «Я» А. Луначарского, «Огненный мост» Б. Ромашова, «Шторм» и «Штиль» В. Биль-Белоцерковского, «Рельсы гудят» и «Хлеб» В. Киршона, «Разлом» и «Враги» Б. Лавренева, «Мятеж» Д. Фурманова, «Пурга» Д. Щеглова, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Любовь Яровая» К. Тренева и др. Соприкосновение с классикой способствовало росту мастерства актеров, ярче вычерчивало таланты. Получившие образование в центральных театралъйых высших учебных заведениях страны Т. Крамова (исполнительница главных ролей), А. Рено, 10. Пешек и другие внесли свежую струю в творческую практику театра и содействовали его становлению. Деятельность Хадкова сыграла значительную роль в формировании творческих позиций театра.

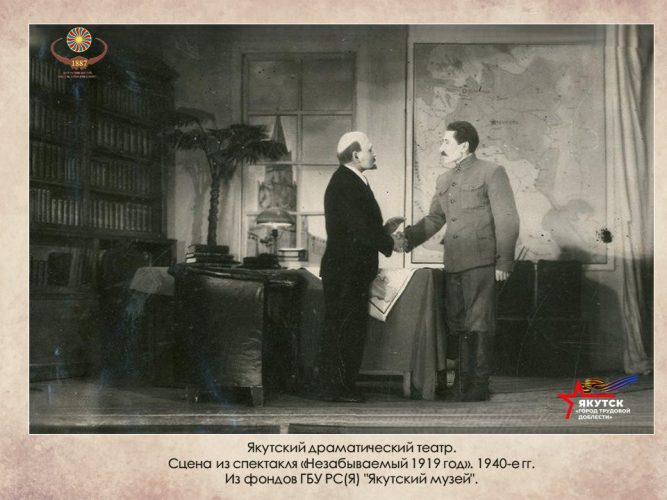

С большой творческой отдачей ставилась в свое время пьеса «Павел Греков» Б. Войтехова и Л. Ленча. В эти годы Русский театр осуществил такие великолепные постановки русской, западноевропейской и современной классики, как «Без вины виноватые» и «Гроза» А. Островского, «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Двенадцатая ночь» В. Шекспира, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Мачеха» О. Бальзака, «Давным-давно» А. Гладкова, «Русские люди» и «Жди меня» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Раскинулось море широко» Вс. Вишневского, «Офицер флота» И. Крона, «Мой сын» Ш. Гергеля и О. Литовского, «Стакан воды» Э. Скриба, «Машенька» А. Афиногенова, «Поединок» Тур и Л. Шейнина.

Это было время талантливых постановок, незабываемых сценических образов. Актриса А. Крупнова вписала замечательные страницы в историю Русского театра исполнением ролей Кручининой («Без вины виноватые»), Гертруды («Мачеха»), Лизы («Жди меня»), Мирандолины («Хозяйка гостиницы»), Королевы («Стакан воды»).

В. Белевцев успешно сыграл крупные роли в русской и советской драматургии: Кутузов («Давным-давно»), Фаюнин («Нашестие»), Дикой («Гроза»), академик Окаемов («Машенька»), И. Лавров превосходно воплотил на сцене Громодчика («Яблоки и топор»), Сессельского («Нашествие»), Андрея («Офицер флота») и был не менее значителен в пьесе «Айаал» Суорун Омоллона. Ведущие роли играли актеры М. Зиновьев, Е. Столыпина, А. Новиков, Е. Гелих, Б. Баташов, К. Ануфриев, А. Шимановская-Юрьева, Н. Иванова.

Художественные руководители труппы режиссеры В. Бутурлин и П. Урбанович создали подлинно творческую атмосферу, сплотили коллектив и увлекли его своими замыслами, уделяли большое внимание молодой театральной поросли. П. Урбанович особенно заботился об актерских кадрах из местной молодежи. Он организовал при театре студию с двухгодичным сроком обучения, которую окончили 25 человек.

Это был период расцвета Русского театра в Якутске. В нем и раньше были хорошие актерские силы, но названцые артисты составляли, как никогда, крепкий ансамбль. Неудивительно, что именно в этот период (1944 г.) театр перешел из третьего пояса во второй. В 1945 году в связи с празднованием 25-летнего юбилея театра многим артистам присвоено почетное звание заслуженный артист ЯАССР: Д. Бутурлину, П. Урбаповичу, Г. Белевцеву, М. Зиновьеву, И. Ивановой, А. Крупновой, И. Лаврову, Е. Столыпиной. Спустя некоторое время Урбанович стал народным артистом ЯАССР, а главный художник Н. Никольский-Николаев — народным художником ЯАССР, артисты А. Шимановская-Юрьева, Б. Баташов, К. Ануфриев — заслуженными артистами ЯАССР.

П. Урбанович, режиссируя спектакль «Айаал», мотивировал решение коллектива Русского театра включить его в свой репертуар так: «Четыре —пять лет, проведенные нашим театром в Якутской республике, дали право поставить перед собой новую, серьезную и ответственную задачу включения в репертуар якутской пьесы.

Задача осложнялась тем, что в осуществлении постановки якутской пьесы на русской сцене мы являлись пионерами. Никакого опыта еще не было накоплено, и перед нами встало много вопросов, от правильности разрешения которых зависел успех этого важного начинания. Первой и, как нам казалось, основной задачей… был выбор пьесы.

Более или менее детально мы ознакомились только с двумя — «Бедный Яков» Софронова и «Айаал». С. Омоллона, а остальные знали по устным пересказам их содержания. Мы остановились на пьесе «Айаал» прежде всего потому, что ее героико-романтический стиль близок как русскому актеру, так и русскому зрителю».

К созданию спектакля в качестве консультантов были привлечены деятели искусств Якутии, общественность республики, в частности сотрудники обкома партии и Министерства культуры. Сам Суорун Омоллон много работал над русским текстом. Сотрудник Республиканского краеведческого музея И. Новгороде» ознакомил исполнителей с исторической эпохой, народный художник ЯАССР М. Носов помог художникам Никольскому и Г. Туралысову создать декорации, подсказывая тонкости интерьера. Заслуженный артист ЯАССР М. Жирков консультировал народного артиста ЯАССР Б. Баташова в его работе над ответственейшим образом спектакля — шамана Хапчыда.

В результате это сценическое произведение прочно вошло в репертуар Русского театра. Зрители увидели национальные характеры якутского народа, поэтичность и неповторимое своеобразие образов.

Айаал был трактован театром как подлинный герой, из угнетенного батрака ставший грозным народным мстителем.

В конце 1942 года Якутский драматический театр осуществил постановку новой пьесы Суорун Омоллона «Сайсары».

К концу XIX века сильное влияние на развитие капиталистического предпринимательства в Якутии оказало открытие на реке Лене месторождения золота. Золотые прииски явились крупным рынком сбыта сельскохозяйственных продуктов, что дало возможность якутским баям и купцам быстро разбогатеть. Представители феодальной эксплуататорской верхушки — баи и тойоны — все охотнее занимались торговыми делами, скупкой золота и пушнины.

Развитие товарности сельского хозяйства способствовало расслоению якутского крестьянства. На одном полюсе оказались торговцы, ростовщическая буржуазия и кулачество, а на другом — массы бедняков. Одни в поисках заработка устремлялись на золотые прииски, другие шли в батраки к баям.

В «Сайсары» представителем зарождающейся якутской буржуазии является купен первой гильдии Олака, который закабаляет неимущих, прибегая к самым хищническим формам эксплуатации. Впоследствии он становится на путь контрреволюции и с оружием в руках выступает против Советской власти.

Однако в общественно-экономической жизни Якутии по-прежнему господствующей силой была патриархально-феодальная верхушка. В пьесе — это улусный голова Бывший. В его владениях гнут спины сотни крестьян, среди них и семья бедной старухи Сайсары — воплощение судеб якутского угнетенного народа.

Два сына Сайсары Платон и Роман убежали от баев, позднее они становятся революционерами; Гурий и Сылгысыт батрачат у Бывшего; младший сын Мюлдьжю парализован и прикован к постели; дочь Нюргу, работница Бывшего, тяжело больна. Сын Мосок — единственный, кто помогает слепой матери. Только старший сын Оджулун не испытывает нужды и не знает горя: он — воспитанник местного богача, черствый эгоист, отказывает в помощи несчастной слепой матери — перешел в лагерь эксплуататоров.

Так выглядела накануне — революционных событий в Якутии жизнь бедных крестьян, находившихся под двойным гнетом — царизма и местных богатеев. Все чаще возникали народные волнения. Сайсары в песнях призывает народ к борьбе. Батрачка Нюргу, умирая, оставляет завещание: «к голове в батраки пусть не ходят. Меня там били…». После Октябрьской революции Роман — председатель ревкома, Платон — организатор Советской власти в Якутии. Это люди, которые делали революцию.

Суорун Омоллон через конкретные характеры отражает главный конфликт времени. Писатель тяготеет к большим историческим темам. Это понятно: он «болен» героической борьбой якутского народа за свое освобождение.

«Нюргун Боотур Стремительный», «Айаал», «Сайсары» — пьесы, близкие по идейному накалу, дополняют друг друга, составляя единую эпопею борьбы за нового человека. Если в основе сюжета музыкальной драмы «Нюргун Боотур Стремительный» лежит единоборство богатырей Среднего Мира против зла и насилия. против сил разрушения (их олицетворяют богатыри Нижнего Мира), то в драме «Айаал» показана борьба народа, но еще стихийная, против насилия и бесправия. В пьесе «Сайсары» нет героя-одиночки, революционный народ протестует и борется, завоевывает власть. Таким образом, рост самосознания парода якутским драматургом донесен в его историческом развитии.

Репертуар военных лет неожиданно пополнился забытой пьесой Н. Неустроева «Злой дух», не шедшей на сцене почти 20 лет. Эта социальная комедия, поднимающая важные морально-этические проблемы дореволюционной жизни якутского народа, впервые увидела свет в 1925 году, в день открытия первого в Якутии театра. Затем она была снята и только в 1944 г. ее поставил режиссер Н. Слепцов. Он ее трактовал как «драмо-комедия», в которой яркая сатирическая комедийность переплеталась с накалом страстей. Прекрасными помощниками постановщика выступили здесь признанные знатоки жизни и быта дореволюционной Якутии и мастера театра П. Васильев (Бырда-хов), Д. Ходулов (Конон), П. Решетников (Семен Силэхтэ), Д. Слепцова (Марина). Бырдахов в исполнении П. Васильева олицетворял собой типичного якутского тойона, для которого накопление богатства превратилось в мертвящую власть над людьми. К миру торгового капитала относились Конон и Силэхтэ Семен. Их принцип —«человек человеку волк».

Якутский драматический театр в дни войны с воодушевлением и весьма плодотворно работал и над другими произведениями. «Любовь», «Тина жизни» А. Софронова, «Поспешивхний», «Скулой без завещания» Н. Неустроева и др.

Настойчиво постигая национальный репертуар, труппа создала несколько спектаклей советских и зарубежных авторов. Наиболее значительные из них —«Русские люди» К. Симонова, «Любовь Яровая» Т. Тренева, «Батальон идет на запад» Г. Мдивани, «Профессор Мамлок» Ф. Вольфа, «Бессмертный батальон» А. Арбузова и А. Гладкова. Помогая художественными средствами воспитанию чувств советского патриотизма и уверенности в победе, деятели якутской сцены держали экзамен на зрелость своего мастерства.

С успехом прошли в Якутском театре «Русские люди» К. Симонова. В советских солдатах, проявляющих во вражеском окружении чудеса героизма, якутские зрители видели своих родных и близких, ушедших на фронт. Театр сумел наполнить спектакль высокой патетикой и правдиво отразить героизм народа в Великой Отечественной войне.

С русскими пьесами связаны также значительные в художественном отношении спектакли о героических годах революции и гражданской войны —«Любовь Яровая» К. Тренева (режиссер С. Григорьев), «Ясный сокол» Ы. Шестакова (постановка П. Решетникова), «Бессмертный батальон» А. Арбузова (постановка Г. Алексеева).

Якутский театр стремился избежать копирования опыта российской сцены, критически подходя к пьесе и ее прошлым постановкам. Якутские режиссеры и актеры старались глубже раскрыть драматические образы на сцене, обогатить их своими жизненными наблюдениями.

Решая крупные идейно-художественные задачи, они совершенствовали самобытный творческий почерк, глубоко осваивали метод социалистического реализма. Ярче и многограннее становились сценические образы современников — боевых, убежденных созидателей нового мира. Особенно заметно возросло искусство режиссеров В. Местникова, С. Григорьева.

Несмотря на трудности военного времени, выезды в районные центры и колхозы стали традицией творческого коллектива. Спектакли и специальные концертные программы всегда встречали горячий прием, народ радостно приветствовал своих любимых артистов.

Театральное искусство Якутии активно развивалось, требуя серьезного внимания к себе. Узкими сделались рамки Муздрамтеатра, встал вопрос о подготовке даровитых исполнителей в разных сценических жанрах. Значительную роль играли Государственный якутский хор и оркестр Муздрамтеатра, очень популярные у массового зрителя тем, что неустанно пропагандировали национальную и русскую классическую музыку.

В сентябре 1943 года, в самый разгар войны против фашистских полчищ, правительство снова проявило заботу о дальнейшем развитии театрального искусства Якутской автономной республики: «Управление по делам искусств при СНК РСФСР вынесло Постановление о театрах Якутской АССР. Расширяются штаты художественного творческого состава Якутского национального музыкально-драматического театра, при Русском драматическом театре восстанавливается группа кукольного театра. При Национальном музыкально-драматическом театре должна быть организована драматическая студия. Предложено также Управлению по делам искусств ЯАССР открыть Национальную музыкально-хореографическую школу с интернатом на 70 человек».

В развитии театральной культуры начинался новый этап. Для осуществления больших, серьезных планов потребовалось немало усилий, особенно в условиях войны и связанных с ней трудностей.

Из статьи начальника по делам искусств при Совнаркоме ЯАССР С. Сюльского явствовало, какими путями будет идти подготовка художественных кадров в республике. «Все жизненно необходимые вопросы искусства недавно рассматривались обкомом ВКП (б) и правительством Якутской АССР. Было принято решение развернуть в 1944 году усиленную подготовку артистов драмы, хора, балета и оркестра. Для этой цели будут открыты:

а) Детская музыкальная школа-интернат с семилетним обучением, где будут готовиться артисты балета и оркестра по классам скрипки, виолончели и фортепиано. Принято будет 70 человек.

б) Музыкально-хореографическая студия с трехлетним сроком обучения будет готовить артистов оперы, балета и хора.

Прием —90 чел.

в) Якутский вокальный класс на 8 человек в одной из центральных консерваторий (Москва или Свердловск).

г) Драматическая студия для подготовки артистов средней, квалификации, на базе которой в будущем организуется Театральное училище, прием 25 человек.

д) Режиссерам и художникам театра предоставят длительные командировки для повышения квалификации».

Обком партии и СНК ЯАССР разработали конкретный план реализации этого Постановления. Во вновь созданные художественные учебные заведения пришла якутская молодежь из городов и поселков республики. Под руководством якутских деятелей искусства старшего поколения и русских специалистов началось обучение в музыкальном и хореографическом училищах.

Было осуществлено также чрезвычайно важное мероприятие на пути становления Якутского оперно-балетного театра. В 1944 году в Якутске создается Государственный музыкальный театр-студия — учебно-производственный центр, в котором обучались вокальному и хореографическому искусству около 100 студийцев-якутов.

Вначале в репертуар музыкального театра-студии входили лишь концертные программы. Но возникала необходимость создания сценических произведений крупной музыкальной и хореографической формы — основы национальной оперы и балета. С этой целью в 1944 году в Москву направили бригаду творческих работников Якутии — композитора М. Жиркова, драматургов Д. Сивцева-Омоллона и И. Избекова, поэта И. Винокурова, режиссера В. Местникова.

В содружестве с группой московских композиторов (И. Пейко, В. Салиман-Владимиров, Г. Литипский) и писателей в течение 8 месяцев создавались музыкальные произведения различных жанров — песенные; симфонические, оперные, балетные.

Значительным результатом творческой помощи русских композиторов явились многоактные оперы «Нюргун Боотур Стремительный», «Сыгый Кырынаастыр» и балет «Полевой цветок».

В 1945 году Якутский драматический театр впервые принял участие в смотре национальных театров РСФСР, что свидетельствовало о его творческой зрелости. Комиссии, приехавшей в

Якутск для проведения смотра, были показаны четыре спектакля: «Айаал» Д. Сивцева-Омоллона (режиссер С. Григорьев), «Семья» С. Ефремова (режиссер Н. Слепцов), «Любовь» А. Софронова (режиссер Н. Слепцов) и «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского (режиссер В. Фельдман).

Годы Великой Отечественной войны явились суровым испытанием для молодого профессионального якутского искусства. Ввиду мобилизации мужчин труппы закрылся Первый государственный колхозный театр Мегино-Кангаласского района. Много артистов ушло на фронт и из Якутского драматического театра. К. Федоров, Г. Сивцев, Ф. Стручков, В. Федотов, Н. Константинов. Н. Босиков пали на поле битвы. Выполнив свой священный долг, только в копне войны вернулись в коллектив Н. Слепцов-Туобулахов, И. Местников, Г. Игнатьев, А. Слепцов.

Большая группа ведущих мастеров из состава Якутского государственного театра уехала организовывать Второй колхозный театр в Нюрбинском районе. Режиссерами его стали артисты М. Д. Слепцов и А. П. Петров, в труппу вошли П. И. Васильев, А. Е. Ефремов, Я. П. Кычкин, Р. С. Никифоров, X. Т. Максимов.

Но несмотря на острую нехватку творческих кадров, голод и холод, артисты Якутского государственного театра своим искусством помогали сплочению трудящихся вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, упрочению гражданских и интернационалистических убеждений.

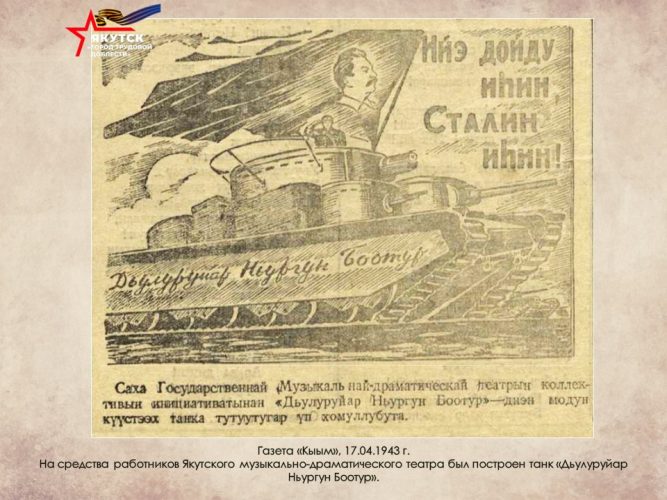

Исключительно патриотически звучала музыкальная драма «Нюргун Боотур Стремительный». В 1943 году общественность отметила ее сотую постановку. В честь юбилея театр собрал 158300 рублей на строительство танка «Нюргун Боотур». Таких патриотических начинаний в небольшом коллективе театра было немало. Поддерживая почин вахтанговцев, оп внес крупную сумму ыа строительство эскадрильи самолетов «Советский артист», в начале 1943 года сдал в фонд обороны 132 тысячи рублей деньгами и облигациями государственных займов.

Таким образом, постановками произведений национальной, русской, западноевропейской, современной п классической драматургии Якутский драматический театр сделал в этот период значительный шаг вперед с позиций нового социалистического искусства в совершенствовании художественного профессионального мастерства исполнителей.

Так встретили деятели Якутского театра великую победу советского народа над фашизмом.

Приближалась 30-я годовщина Октября и 25-летие образования ЯАССР. С новой энергией драматический и музыкальный коллективы готовились к знаменательным датам.

Дмитрий Кузьмич Максимов.

Источник: Очерк истории Якутского драматического театра / Д. К. Максимов ; [отв. ред. к. филол. н. Л. М. Морозов] ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил., Ин-т яз., лит. и истории. — Якутск : Якутское книжное изд-во, 1985. — 166, [2] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)