Фронт за линией фронта

Архивные документы свидетельствуют: начиная с 1940 г., ни одна заявка Якутской гостипографии не была удовлетворена. В результате чего, как отмечает в объяснительной записке от 4 ноября 1943 г. технический редактор типографии Я.А.Карандейкин, «имеющиеся шрифты и материалы пришли в негодность, машины всех систем износились и требуют замены запчастей. Русские линотипные матрицы уже как 6 месяцев вышли из строя, якутских корпусных матриц осталось всего по одному комплекту. Линотипных грелок для подогрева металла нет, положение становится безвыходным. Цинкография — единственная в городе и республике — влачит жалкое существование из-за отсутствия листового цинка и наркозного эфира, а также ряда других материалов».

Так, заявка гостипографии на оборудование и материалы на 1944 г. состояла из множества пунктов. В частности, в ней фигурировало 226 наименований сырья и материалов, в том числе масло, аммоний, тальк, белила, различные краски, стекло, воск, магнезия, проволока, гвозди, тесьма, марля, стамески, ключи, ножи, сверла, ножницы, шрифты (французские, латинские, русские, якутские, знаки умножения, тире, плюс, минус и другие, а также шрифты с ударением для издания учебников), брошюровочные иглы, шнуры, рубильники, счетчики, изоляционные ленты и т.д. Кроме того, были заказаны линотипные части (клавиши, резиновые валики, стекла, винты и т.д.), котел, котловой поршень и матрицы.

В 1944 г. директором типографии стал участник Отечественной войны М.Н.Бобряков, техноруком в 1946-м — артиллерист Г.А.Рабинчук, а переплетный цех в 1947 г. возглавил демобилизованный моряк М.В.Шипицын. Позднее в отряд якутских полиграфистов влились фронтовики: инженер Б.А.Попов, очень много сделавший для развития полиграфии в Якутии, ретушер И.М.Колодезников, переплетчик Н.И.Акишев и другие. Вместе с тем из центральных городов и областей страны стали прибывать молодые специалисты, окончившие полиграфические техникумы и институты.

Факт остается фактом: люди были крепче металла. Так, в 1944 г- плановые задания наборный ручной цех выполнил на 130,4 %, печатный цех — на 106,5, стереотипный цех — на 141,3, переплетный — на 103,6, цинкография — на 109,6, штемпельный — на 133,4 %.

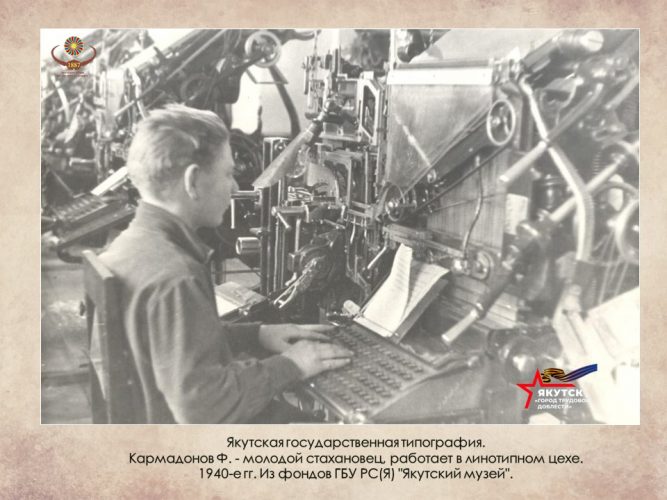

В отчете типографии за 1945 г. — также победные цифры. На этот период ЯГТ объединяет в своем составе 6 про-изводственных цехов: наборный, печатный, стереотипный, переплетный, фотоцинкографический и штемпельнограверный, вспомогательных цеха — слесарный, столярный и электроцех, а также обслуживающее производство -конный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и подсобное сельское хозяйство. Всего в 1945 г. в типографии на ул. Ярославского, 38, трудилось 178 полиграфистов.

Итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 1945 г. были обсуждены на общем собра нии рабочих, ИТР и служащих. Из протокола собрания от 11 февраля 1946 г. мы узнаем, что, как отметил главный бухгалтер В.А.Шубин, «в связи с выполнением и перевыполнением плана, строгой экономии материалов, сырья и инструментов типография дала государству 400 тысяч рублей прибыли». Директор ЯГТ М.Н.Бобряков остановился на недостатках: «Несмотря на перевыполнение плана в целом на 13 %, в 1946 г. мы должны изжить нарушения производственно-трудовой дисциплины, ликвидировать простои и брак».

Рабочие говорили о наболевшем: «улучшить бытовые условия, оказать помощь в развитии и расширении индивидуального огородничества, что будет служить стимулом к повышению производительности труда, обеспечить достаточным количеством необходимой спецодежды, инструментами, запасными частями для бесперебойной работы машин и станков». Они также призвали руководство «повести беспощадную борьбу с лодырями, симулянтами и прогульщиками», «добиться создания при типографии автотранспортного парка». «Со своей стороны коллектив полиграфистов, — отмечается в протоколе общего собрания, — обязуется на призыв вождя народов, Генералиссимуса И.В.Сталина «быстрее залечивать раны, нанесенные нашему хозяйству немецко-фашистскими захватчиками, еще выше поднять производительность труда, еще крепче уплотнить рабочий день, еще больше дать стране продукции по количеству, качеству и ассортименту». А переходящее Красное знамя СНК ЯАССР и областного комитета ВКП(б) «не отдать никому в течение всего 1946 г.».

Но, как свидетельствуют архивные документы, до 1949 г. решить все наболевшие вопросы полиграфистам не удалось. В протоколе общего собрания коллектива от 1 февраля 1949 г.

«И мы все выдюжили…»

Когда мужчины-полиграфисты ушли на фронт, вся свинцовая тяжесть типографской работы легла на женские плечи. Самоотверженно трудились в годы войны печатницы М.П.Веключ, О.П.Вычужина, Т.А.Дронова, наборщицы М.И.Жилина, Ф.И.Иванова, сестры Аверинские, верстальщица Наталья Филиппова, линотипистки Мария Ипполитова и Анна Канаева, переплетчицы Елизавета Пихтина, А.И.Явловская, В.П.Скоробогатых, М.А.Ордахова, корректоры Г.Н.Афанасьева и В.Х.Терентьева, экономист Фаина Мяконьких, уборщицы Е.М.Софронеева и М.И.Иванова.

22 июня 1941 г., когда в жизнь всех советских людей ворвалась война, печатница Мария Веключ находилась в отпуске, сидела с грудной дочкой, а ее муж — Александр Илларионович — был в Ленинграде. Через несколько дней она получила письмо от мужа. В первый же день войны он встал в ряды защитников Родины. Вскоре и Марию вызвали в типографию. Ей рассказали, что в стране вводится карточная система, организуется специальный цех для печатания продовольственных и промтоварных талонов, и это ответственное дело решили поручить ей.

— Сейчас трудно даже представить, как мы все это выдержали, — вспоминала Мария Прокопьевна. — Здание типографии нельзя было назвать даже зданием, это был просто холодный каменный сарай. Для тепла все окна были забиты. Мы сами таскали сырые дрова, тут же в цехе пилили их, кололи и топили ненасытные «буржуйки». Замерзшие машины не прокручивались, дребезжали, краска на валиках превращалась в лед. Но мы знали, что наш народ победит, что своим напряженным трудом помогаем мужьям-фронтовикам.

Два с лишним года Александр постоянно писал мне о горестях и радостях фронтовой жизни. Но в начале 1944 г. замолчал. Я отправляла на фронт тревожные письма, но ответа все не было. И только в августе 1944 г. я получила краткое извещение: «Ваш муж А.И.Веключ в ночь с 5 на 6 марта 1944 г. при налете вражеской авиации на ст. Люболяды был убит в мотовозе».

Было трудно, ох, как трудно: муторно на душе, голодно и холодно, дочка часто болела. И все же мы выдюжили, не уронили чести полиграфистов».

Вот как вспоминала о своей работе в типографии в военные годы А.А.Аверинская: «Жизнь наша с началом войны сильно переменилась. Дисциплина ужесточилась. В типографии печатали продуктовые карточки. Сначала в общем цехе, а потом спеццех открыли. Строго было! Милиция, кладовщик. Опечатку сделаешь — сдаешь кладовщику и чистую бумагу получаешь. Кладовщица одна бракованные карточки не сожгла, муж-фронтовик ими торговал на базаре. Ее арестовали. А мы не брали. И не опаздывали на работу.

Нормы военного времени выполнить мог не каждый. Высокие были. Мужчин почти всех на фронт позабирали. Остались девчата. На разгрузке работали, в колхозе помогали. Часто выходные объявляли обыкновенным рабочим днем. Отпусков не давали. Редко кому, по показаниям врачей. Уставали, конечно. Трудно было работать, особенно в ночную смену — иногда даже засыпали на рабочем месте».

В 1947 г. 12 работников типографии — и женщин и 1 мужчина — были награждены очень почитаемой в то время наградой — медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Среди них -И.М.Колодезников, А.С.Канаева, О.П.Вычужина, В.Х.Терентьева, М.И.Иванова, М.И.Жилина, А.И.Явловская, В.П.Скоробогатых, Г.Н.Афанасьева, Е.М.Софронеева, М.А.Ордахова и Т.А.Дронова.

Источник: Пантелеева И. Д., Медиа-холдинг «Якутия»: Пишу историю. 150 лет полиграфии Якутии — Якутск: Медиа-холдинг «Якутия», 2011

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)