В годы Великой Отечественной войны исключительно важное значение имела четкая и бесперебойная работа всех средств связи, в частности, телеграфной и телефонной. Работники телеграфов не только обслуживали народное хозяйство и население, но выделяли каналы и линии для военных нужд, организовывали транзитные линии связи между Ставкой Верховного Главнокомандования в Москве и штабами фронтов и армии, незамедлительно обрабатывали военную телеграфную корреспонденцию. В Ставке Верховного Главнокомандования, штабах фронтов и армий использовались в основном аппараты «Бодо-дуплекс» и СТ-35. В первый период войны, когда наши войска, ведя напряженные бои, были вынуждены отходить, гитлеровское командование подвергло бомбардировке в первую очередь приграничные города, воздушные линии и предприятия связи, пути сообщения. Бесстрашие и беззаветную преданность своей Родине проявляли при этом связисты. Так, работники Минского телеграфа покинули здание только после того, как оно все было объято пламенем в результате попадания вражеских бомб. Героическими подвигами прославили себя связисты Смоленска: под непрерывными бомбардировками вражеской авиации и во время пожаров в городе они продолжали выполнять свой долг. Беспримерную храбрость, высокую сознательность проявили работники телеграфа при обороне героического Сталинграда. Днем и ночью, под непрерывным артиллерийским огнем, во время ожесточенных воздушных налетов связисты поддерживали устойчивую, надежную связь. Рвались бомбы во дворе Центрального телеграфа страны, падали на крышу зажигательные бомбы, но телеграф действовал. Более половины его технического персонала и более 40 % телеграфистов были призваны в ряды Красной Армии, а обмен приема и передачи телеграмм, все возрастал.

В конце августа 1941 года, когда гитлеровские захватчики подошли вплотную к Ленинграду, работа телеграфа, ставшего тогда особенно нужным фронту, городу и стране, стала замирать. Наступил момент (а это 8 сентября), когда действие проводных телеграфных линий связи прекратилось совсем — они были перехвачены противником. В аппаратных наступила тишина. Кольцо блокады замкнулось. Весь технический персонал телеграфа (инженеры, техники, монтеры) еще в августе был призван в армию и образовал телеграфную роту, которой командовал главный инженер телеграфа. Несмотря на блокаду, Ленинградский телеграф работал. Оборудование перемонтировали в укрытия, задействовали радиоканалы. Только 27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Закончились 900 дней ада.

В период войны выведены из строя десятки тысяч телеграфных станций. Восстановление телеграфной сети началось уже в декабре 1941 года после поражения немцев под Москвой. Специальные колонны и бригады работали в тяжелых условиях, продвигаясь порой через заминированные немцами участки, находясь под обстрелом немецких самолетов. Огромную работу провели связисты в Ростовской, Орловской, Смоленской, Калининской и других освобожденных областях. Всего за короткий срок было восстановлено более 9 тыс. километров магистральных линий и около 64 тыс. километров проводов. Все это осуществлялось на базе использования не только старого оборудования, но и более совершенного нового. Внедрялись системы тонального телеграфирования, мощные многократные телеграфные аппараты. Если в 1940 году общая протяженность каналов тонального телеграфирования составляла 211, то в 1945 году она достигла 383 тыс. канало-километров. Исходящий обмен в 1945 году вырос по сравнению с 1940 годом на 21,5 процентов и составил 166,6 млн. телеграмм. Увеличился и парк телеграфных аппаратов.

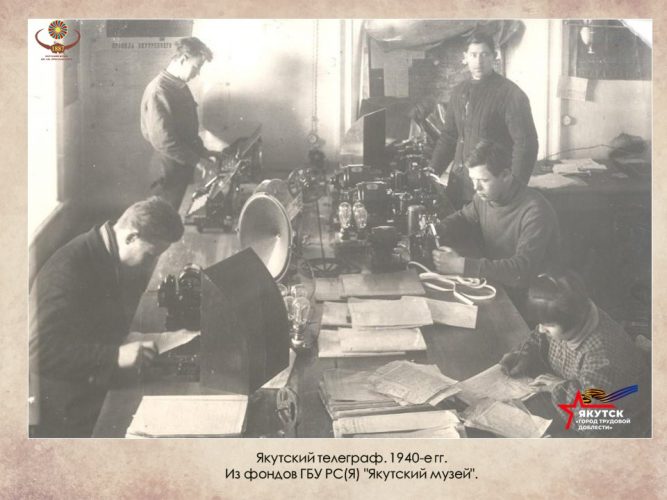

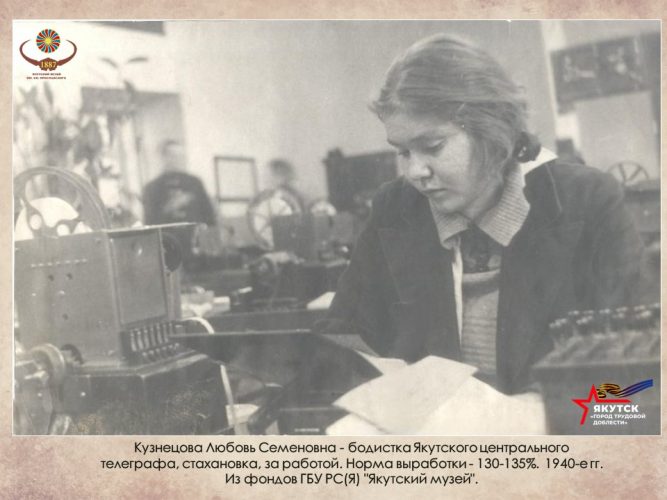

Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием и для связистов Якутии. Уже в самом начале ее поредели ряды работников телеграфов Якутии, так как многие из них по мобилизации и добровольно ушли в действующую армию. Первыми были призваны военнообязанные мужчины, а потом и женщины-телеграфистки. Все отрасли связи Якутии, в т.ч. и телеграф, перестраивались на войну. В армию были призваны наиболее опытные специалисты Олег Иванов, Михаил Кузнецов, Франц Хмелевский, Василий Шипицын. Они в Забайкальском военном округе готовили кадры связистов для фронта. Непосредственно на фронт призываются Николаев, Морис, Перетолчин, Шахур-дин, Тараканов и другие. Возрастающий объем телеграфного обмена ложится на плечи женщин-радистов, выпускниц учебного комбината связи — Мишариной, Серкиной, Казировой, Сосновской; техников — Азаровой, Ушакова, Корзинниковой, Дудкиной. Военные годы телеграф возглавлял В.И.Богданов. Виктор Иванович ставший затем главным инженером и начальником Управления связи.

В 1941 году началась организация трассы Аляска — Сибирь, для перегона самолетов из Америки. На период строительства запасных аэродромов связь трассы и прием метеосводок с новых портов были поручены Якутскому телеграфу. Вот что рассказала об этом периоде одна из первых телеграфисток-бодисток А.Д.Кузнецова:

«На телеграфе была организована служба «Авиа», и я работала бригадиром этой службы. Каналы связи трассы — только радийные, а потому ненадежные (частое не прохождение). Приходилось использовать обходные и ведомственные средства связи. Только хорошее знание схемы связи, чувства колоссальной ответственности давали возможность своевременно обеспечивать авиаторов сводками погоды. За эту работу пять связистов Якутского управления связи награждены орденами и медалями».

В феврале 1943 года на фронт одновременно призвано 25 девушек-телеграфисток — Валентина Авдеева, Валентина Азарова, Надежда Надыбина, Анна Нектегаева, Анна Пашнина, Калерия Турусова, Евстолия Угловская и другие. Вот что рассказывала о годах войны старший техник телеграфа Валентина Азарова.

Сразу после начала войны в армию были призваны все ее три брата. Дом опустел, в нем поселилось тревожное ожидание. Вести с фронтов были не утешительными. Гитлеровские войска подошли к Ленинграду, к Москве, шли на Кавказ. Младший брат Семен, летчик-истребитель, геройски погиб, защищая небо Москвы. Валентину, последнюю из семьи Михаила Ивановича и Степаниды Яковлевны Азаровых, направляют в Астрахань на восстановление разрушенных предприятий связи. Но через несколько дней после прибытия в город к девчатам пришли представители действующих частей и предложили желающим ехать на фронт. Из 22 желающих оказалось восемь, в том числе и Валентина. Она была зачислена в телеграфный взвод, который находился во втором эшелоне Юго-Западного фронта. Затем — батальон связи стрелковой дивизии 57-й армии. Дивизия вела непрерывные бои юго-восточнее Белгорода. Потом — битва на Курской дуге.

«Было жарко», вспоминает Валентина Михайловна жарко от множества горящих танков и бронемашин, от разрывов снарядов и бомб. Воздух был насыщен сладковатым тошнотворным запахом тротила и пироксилина. В небе непрерывно вели сражения сотни боевых самолетов. Земля буквально качалась под ногами и связь постоянно нарушалась. Пятеро подчиненных мне монтеров, обслуживающих коммутатор и линии, не успевали ее восстанавливать. А «первые», «третьи», «десятые» и другие закодированные начальники требовали связи… связи… связи! Не легче были и при наступлении. Надо было перебазировать средства, обеспечивая непрерывную связь. Спали урывками, ели на ходу, об отдыхе не могло быть и речи. Далее форсировали Днепр, Днестр и Дунай, вели бои за освбождение Бессарабии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии…»

Война для Валентины Азаровой закончилась на земле «короля вальсов». Всего лишь несколько километров не дошла она до столицы Австрии — Вены, вернулась на родной Якутский телеграф. В боях, на фронтовых буднях, в изнурительных дежурствах в восстанавливаемых предприятиях связи утверждали свое будущее якутские девушки-телеграфистки. Не все они вернулись с фронта. Много придорожных холмиков осталось на нашей и чужой земле. Но те, что уцелели, снова поступили работать на родной телеграф.

Готовя этот материал, я навестил всех ныне здравствующих фронтовичек. По-разному сложилась у них жизнь. Вот одна из них — Г.А.Гребенкина. Вернувшись в Якутск, продолжила работу телеграфисткой, растила сына. Уже на склоне лет Гина Айзиковна получила квартиру. Сын рос без отца и пристрастился к спиртному. Он раньше матери ушел из жизни, а пока был жив — мало заботился о ней. Умерла Гребенкина в интернате для престарелых и похоронена как «ничейная» -на могиле колышек с номером. Не отдали последних почестей ни родной телеграф, ни даже хорошо организованная еврейская община.

Для большинства фронтовичек характерна необеспеченная старость, скромно обставленная квартира, по-солдатски заправленная кровать, крайне необходимая мебель. Но хуже всего — отсутствие элементарной заботы и внимания. Не все девушки, оставшиеся в живых, вернулись с фронта в Якутск. Страна огромная. Многие из них создали семьи и разъехались по городам и селам. Далеко не всех я смог найти. А те, с которыми списался, отвечали скромно: воевала, ранена, дошла с частью до…, слабое здоровье, опекает семья, недавно получила квартиру как участница войны. Разные судьбы, но почти у всех тяжелый финал.

В первый год войны был призван в армию техник телеграфа Василий Соловьев. Сначала был курсантом минометно-пулеметного училища, которое закончил на востоке. Летом 1942 года он по личной просьбе переведен в действующую армию. Командир пулеметной роты лейтенант Соловьев получил боевое крещение в составе танкового корпуса на Калининском фронте. Затем ему довелось участвовать в исторической битве на Волге, в ликвидации гитлеровских войск под Сталинградом. Летом 1943 года его пулеметчики-станкачи приняли участие в величайшей танковой сражении второй мировой войны под Курском. Казалось бы, рассказывает — Василий Степанович, — что делать пулеметчикам, когда сшибаются в бою стальные чудовища — танки? Но ведь за ними мотопехота. Пожалуй, труднее всего пришлось при освобождении Украины, на Днепре. Форсировав под огнем врага реку, наши воины (в том числе и моя рота) удерживали пятачок плацдарма, сражаясь насмерть. Раненный, я остался в бою до подхода подмоги. Из роты в живых, кроме меня, осталось лишь четверо. Далее — госпиталь, освобождение Польши, штурм Берлина».

А вот расписаться на рейхстаге Василию не удалось — 3 мая он был тяжело ранен — получил сразу восемь осколков. К родственникам ушла похоронка, но Василий выжил. После длительного лечения приехал в Якутск, поступил техником телеграфа и многие годы добросовестно трудился. На восьмом десятке лет Василий Степанович бодр, всегда в движении, участвует в хоре ветеранов войны и труда, не забывает и коллектив телеграфа.

Да, суровое было время и суровые были законы. Так, приказом начальника телеграфа от 12 февраля 1943 года за опоздание на работу на 30 минут телеграфистка (не назову ее фамилию) привлечена к уголовной ответственности. Подписал приказ Я.И.Нашеда. Закон 6-25 действовал по всей стране. За опоздание на 21 минуту и более по единоличному решению судьи виновный приговаривался к удержанию из зарплаты 25 процентов в течение шести месяцев. Решение — окончательное и обжалованию не подлежало.

Огромный поток военной корреспонденции требовал большой оперативности в организации прямых и транзитных связей, новых каналов и проводов, особой четкости в работе телеграфа, немедленного устранения линейных повреждений. Содержание телеграфных линий обеспечивал линейно-технический узел (ЛТУ). Большой личный вклад в работу этого предприятия внес И.А.Заливной. Закончив в 1932 году Горьковский учебный комбинат связи, Иван Александрович направляется на работу в Якутию. Техник Олекминского телеграфа — это начало трудовой деятельности. Затем техник Усть-Мильского транспункта, инженер Якутского телеграфа, начальник участка ЛТУ, начальник ЛТУ. Волжанин по рождению, Заливной всю свою жизнь посвятил связи нашей республики. Честный, искренний, открытый, трудолюбивый, доброжелательный — такими эпитетами характеризует его дочь — Эмма Ивановна. Я знал Ивана Александровича и не могу не согласиться с такой характеристикой. Орден Ленина и другие награды — высоко оценила Родина его труд.

Наибольший объем телеграфной нагрузки в годы войны проходил через радиосвязь. Непрохождения радиосвязей, иногда длительные, влекли за собой замедление корреспонденции. В зависимости от состояния ионосферы, особенно в весенний и осенний периоды года, непрохождения полностью парализовали каналы радиосвязи. Так в приказе начальника телеграфа от 21 сентября 1943 года записано:

«…в период с 13 по 20 сентября, после длительного непрохождения на радиосвязях, коллективом работников радиоаппаратной была проведена большая работа по обеспечению разгрузки корреспондентов и аппаратной телеграфа. Многие радисты в этот период работали по 12-14 часов».

Часто, при длительных непрохождениях, телеграммы отправлялись авиапочтой. Однако, несмотря на трудности, вызванные войной, техника телеграфа совершенствовалась, улучшались и каналы связи. Так, в 1943 году на связи по радио с Иркутском был задействован аппарат Бодо-радио, позволивший увеличить объем передаваемой и принимаемой нагрузки в два раза. Устанавливались приемные устройства, полученные из Америки, позволившие значительно улучшить качество приема корреспондентов, изготавливались кустарные, но более мощные передатчики на Якутском радиоцентре, реконструировались радиостанции районов, строились новые антенные сооружения, что, несомненно, повышало надежность радиоканалов. Все это позволило перевести многие телеграфные связи на пишущий прием по системе Крида. В целях мобилизации внутренних ресурсов в Якутске были созданы мастерские по ремонту двигателей Л-3 и Л-6, генераторов, по изготовлению деталей к ним, по ремонту радиоаппаратуры, телеграфных аппаратов. Значительную помощь в ремонте осуществляли лаборатории техникума связи.

События военного времени по-разному влияли на судьбы учебных заведений страны, в том числе и на судьбу Якутского электротехникума связи — основной кузницы кадров связи республики. Сократился набор, а обучавшиеся «по созреванию» призывались в армию. Остава- j лись только девушки. На базе техникума постоянно проводилась подго товка радистов. Кроме В.И.Бубякина — классного преподавателя приема на слух и манипуляции курсы вел и начальник радиоаппаратной телеграфа М.Д.Кузнецов. Михаил Дмитриевич, возглавляя радиоаппаратную при плохом прохождении радиосвязи, сам садился на место радиста, порою сутками не уходил с работы. Соответственно поступали и его воспитанники — радисты Казирова, Мишарина, Шестакова, Арсентьева, Бушуева.

Главная роль в решении технических вопросов на Якутском телеграфе в годы войны была отведена И.П.Ушакову. Закончив учебный комбинат связи в 1934 году и получив специальность техника электросвя зи, Игорь Павлович вскоре становится главным инженером телеграфа. Он в совершенстве владел техникой, четко знал все каналы связи и имел в коллективе беспрекословный авторитет. Параллельная преподавательская работа в техникуме связи позволили Ушакову увязать теорию и практику. До конца жизни проработал он в этой должности. Но, к сожалению, жизнь Игоря Павловича оказалась короткой. На предприятиях связи Якутска работают два отличных специалиста — сыновья Игоря Павловича. Всю трудовую жизнь до выхода на пенсию проработала техником телеграфа его супруга — Александра Степановна. Подрастает их внук — Игорь Павлович. Продолжит ли он династию Ушаковых?

Молодой девушкой начала работу на телеграфе города Алдана 1али-на Угнивенко. И вскоре возглавила этот телеграф. В 1943 добровольно ушла на фронт. После демобилизации вернулась на телеграф в город Черемхово, затем перевелась в Якутск. Галина Алексеевна продолжает работать и сейчас в органах связи, совмещая работу с общественно | полезным трудом в ветеранских организациях. Орден Отечественной войны и полный набор медалей — таков результат ее боевых и трудовых заслуг.

Телеграфная связь в 1945 стала более надежной, более устойчивом, чем в предвоенное время — за счет улучшения каналов: оснащения радиостанций и радиоцентра американской приемной и передающей техникой, замены механических реле в трактах приема и передачи на электронные, строительства антенных сооружений на магистральные линии связи.

В мае 1945-го мир для нас не наступил. Страна готовилась к воине с Японией, а это требовало срочной организации связей с востоком и повышения надежности уже существовавшей связи с Москвой. В течение двух месяцев надо было выполнить объем работ, который до того выполнялся за пять — шесть месяцев. Но война с Японией была краткосрочной, японцы не смогли вывести из строя прямые связи востока на Москву и потому обход через Якутск не потребовался. В сентябре наступил долгожданный мир.

Источник: Коновалов, Михаил Иванович.Через годы, версты и космос: (история связи Якутии) / Михаил Коновалов. — Якутск : Бичик, 1999. — 206, [1] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)