Сезон 1940/41 г. для Русского драматического театра, пожалуй, был не менее трудным, чем предыдущие. Не говоря уже о недостаточном финансировании, сам театр — бывший Клуб приказчиков на Полевой, 6 — «по причине ветхости и гнилости, пришел в полную негодность». Поэтому на основании Постановления СНК ЯАССР №451 от 3 июля 1940 г. старое здание Русского драматического театра закрывалось. Таким образом, драматический коллектив оставался без крыши над головой.

После возвращения из гастрольной поездки по р. Лене, где артисты показывали спектакли работникам Ленского бассейна, пришлось играть на разных сценах, в Клубе связи, помещении НКВД, Якутском театре. Об удобствах и речи не было.

Кроме того, у большинства артистов истекли сроки договоров, и они покинули Якутск. Театр ожидал новое пополнение. Осенью приехал режиссер П. Остер, артисты И. Дергач, А. Мрыхина, М. Парусева, С. Келешьян, Е. Столыпина, М. Зинин, М. Абрамов, М. Пономарченко, А. Михеев, Б.Лохин, Н. Иванова. Место бывшего художественного руководителя театра Сергея Петровича Давыдова занял прибывший из Махачкалы Владимир Петрович Иванов.

Новая труппа еще не сформировалась окончательно, тем не менее 5 сентября спектаклем «Женитьба Белугина» по пьесе А. Островского и Н. Соловьева в Клубе связи открылся театральный сезон. Тогда никто не предполагал, что он предварит самую трудную страницу истории нашей страны и Русского драматического театра в частности. А пока творческий коллектив вынужден был переехать на временную сцену Клуба им. Дзержинского.

В короткий срок новая труппа подготовила к постановке пьесу Б. Лавренева «Разлом». Она стала первой премьерой на сцене нового помещения. Кроме того, в репертуар были включены спектакли «Мятеж» Д. Фурманова и С. Поливанова, «Кремлевские куранты» Н. Погодина.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь и быт Русского драматического театра. Вместе со всем народом актеры осознавали, что сцена — это тоже передний край всенародной борьбы, защиты Отечества. Задача артистов — воодушевлять людей на борьбу с немецко-фашистскими агрессорами, раскрывать справедливый освободительный характер войны, вызывать патриотические чувства в народе, содействовать повышению производительности труда в глубоком тылу, каким была наша республика, словом, сделать свое искусство острым оружием победы.

Буквально на пятый день войны газета «Социалистическая Якутия» опубликовала обращение «Ко всем работникам искусств Якутии». В соответствии с ним, коллектив Русского драматического театра принял конкретные первоочередные задачи: в короткий срок приготовить к постановке несколько пьес, мобилизующих массы на борьбу с фашизмом, раскрывающих доблесть и подвиги фронтовиков, тружеников тыла; создать бригаду для художественного обслуживания военно-учебных пунктов. Кроме того, уже «23 июня прямо на митинге артисты и работники театра подписались на государственный заем в размере 10 000 руб. И сделано это было за каких-то полчаса».

На протяжении всей войны каждый член этого коллектива вносил частные пожертвования. Об этом неоднократно писала местная печать. Так, в корреспонденции «Во имя победы» Евгения Кона говорилось: «На днях в Центральную сберкассу №215 зашла артистка Русского драматического театра Анна Георгиевна Юрьева-Шимановская. Она передала заявление, в котором писала: “Тысячи женщин нашей прекрасной Родины оказывают реальную помощь фронту — самоотверженно работают на заводах, фабриках, в совхозах, колхозах, учреждениях. Я хочу помочь стране и Красной Армии громить врага личными средствами. Поэтому прошу перечислить с моего счета 1000 руб. в фонд обороны Родины”».

Ее примеру последовал артист Зарубин. Он «внес в фонд обороны 1227 руб. наличными».

Весь коллектив драмтеатра «с воодушевлением встретил сообщение о выпуске военного займа. Каждый из работников подписался на сумму, значительно превосходящую месячную зарплату».

В июне 1943 г. «во время спектакля “За океаном” Я. Гордина артисты узнали о выпуске второго государственного военного займа. После выступления сразу же 65 работников театра подписались в общей сложности на 49 000 руб. Это составило 112 процентов их месячного заработка».

Кроме того, художники театра внесли личный вклад в дело победы над врагом. Март 1944 г. в РДТ начался с выставки работ Л. Габышева, а в апреле были представлены полотна художника В. Кандинского. «Его картины, — писала газета, — созвучны героике наших дней. Об этом свидетельствуют такие названия произведений, как “Прорыв Ленинградской блокады”, “Народные мстители”. В эскизе “Зверство фашистов”, плакате “Не уйдем!”, на картине “Не сломить!” художник показал несокрушимую волю советских людей к победе»6. «В сентябре выставлялись работы Н.П. Христолюбова».

В информации «К Всесоюзной выставке Победы» отмечалось: «К инте-ресной работе приступит художник и скульптор А.В. Душкин. Он вылепит скульптуру — памятник Герою Советского Союза Ф.К. Попову (во весь рост). Над большими произведениями будут работать В.А. Кандинский, П.В. Попов, Л.А. Ким».

Только один художник Н. Никольский устроил две выставки: в феврале и августе 1945 г. Первую он приурочил к 27-й годовщине Красной Армии. На ней «были представлены многочисленные эскизы и макеты к спектаклям “Поединок”, “Раскинулось море широко”… “Забавный случай”, “Дама-невидимка”, “Давным-давно”, “Великий государь”… Всего художник оформил до сорока постановок. Многие из них благодаря его умелой работе повторялись несколько раз и тепло принимались зрителями. Весь сбор от выставки Н.Г. Никольский передал в фонд Красной Армии». «Сумма, вырученная от посещения второй, была передана художником в пользу детей- сирот».

В первые годы войны театр не имел актуальных пьес, чтобы оперативно откликнуться на бурно развивающиеся фронтовые события, и поэтому создавал специальные концертные программы «Боевые теа-сборники». В них входили одноактные пьесы, отрывки из художественных произведений, стихи, пьесы, посвященные военной тематике, музыкальные номера. Популярны были частушки, которые сочинялись по горячим следам и исполнялись под баян или гитару. Пусть не всегда они были совершенны в литературном отношении, но их сила заключалась в живой связи с сегодняшним днем, в чувствах, владевших актерами и аудиторией.

Созданные для обслуживания военно-учебных пунктов бригады были немногочисленны, но мобильны, поэтому в короткий срок могли побывать в разных концах города и республики.

В одном таком выступлении «во Дворце пионеров сразу шло несколько одноактных пьес. В “Мирной профессии” роли исполняли М.М. Абрамов и Б.В.Лохин. В спектакле “Обида” приняли участие Е.П. Столыпина и А.А. Карпов. Пьесу “Отелло” разыграли Н.С. Иванова и М.А. Зинин. Тепло было встречено слушателями выступление Русского хора под руководством Е.П. Столыпиной и танцевального коллектива — балетмейстера И.А. Карелина».

В феврале 1943 г. в Русском театре «состоялся объединенный концерт работников искусств Якутска. В нем приняли участие и драматические арти¬сты И.А. Дергач, М.А. Зинин, Б.В.Лохин, Ф.П. Равин. Ленинградскую оперетту представляли Е.Ф. Подгурский, А.А. Ветров, Л.О. Еремышина, М.И. Ицигзон, Н.Ф. Сурин и В. Жигачев. От радиокомитета выступили солистка А. Кле- щева и артист эстрады А.И. Хейфец. Концерт продолжил хор Якутского музыкально-драматического театра под управлением В.П. Попова, а также объединенный джаз-оркестр ансамбля оперетты и городского кинотеатра.

Концерт прошел с большим успехом. Вырученные 5000 руб. были переданы на подарки Н-скому авиаполку и лучшим женщинам-врачам Западного фронта».

Агитбригады действовали до конца войны. Иногда «в их состав входили работники искусств и участники художественной самодеятельности. Бригады, насчитывающие до восьмидесяти человек, постоянно выступали перед населением с разнообразными программами военной тематики. Коллективами руководили артисты М.А. Зинин и Б.В.Лохин».

По этому поводу в газете говорилось: «Созданные при агитпунктах еще в первые месяцы войны художественные агитбригады уже проделали большую работу по обслуживанию населения концертными выступлениями. Заслуженным успехом у зрителей пользуются агитбригада, руководимая Б.В. Лохиным (агитпункт при клубе “Якутторга”)… и агитбригада Центрального агитпункта, которую возглавляет артист М.А. Зинин». В конце января 1942 г.в агитпункте при клубе «Рабочего городка» состоялась лекция на тему «Героические действия народных мстителей в тылу врага». После лекции выступила бригада М. Зинина. «Выступления этих коллективов в цехах предприятий и заводских клубах, в агитпунктах, на молодежных вечерах МОПРа, на военно-призывных пунктах всегда сопровождались дружными аплодисментами».

«Мне кажется, — писал в эти дни Леонид Леонов, — никогда не требовалось от русских писателей, от русских драматургов такой большой страстности, такого идейного начала их произведений, как сегодня, когда народ наш ведет с гитлеризмом историческую борьбу за свободу и счастье Родины, за прогресс человечества».

Действительно, «Героическое дело требует героического слова!» (М. Горький). Несгибаемое мужество, беспримерный подвиг солдата, матроса и просто гражданского человека порождали ту героическую атмосферу, на фоне которой рождалось искусство периода Великой Отечественной войны. Произведения драматургии возникали в самый разгар событий, отсюда их высокая достоверность и сила воздействия на народ. Даже «воюющий, находя в себе все больше и больше нравственных сил в кровавой и беспощадной борьбе, где только победа или смерть, — все равно он (народ. — В. К.) требовал от литературы больших слов». И от драматургии — полноценного звучания.

Поэтому лучшие произведения современной драматургии составили репертуар Русского драматического театра в военные годы. В них с особой силой звучала тема русского характера с его героическим началом, гражданственностью и народностью. Это пьесы «Русские люди», «Жди меня» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова. Не только через «Полководца Суворова», но и через спектакли «Давным-давно», «Егор Булычов и другие», «Дворянское гнездо», «Гроза», «Бешеные деньги», «Вишневый сад», «Светит, да не греет» отражал театр гуманистические идеи великих русских писателей, показывал позитивные характеры, типические черты, присущие русскому народу.

Обращаясь к героическому прошлому нашей Родины, театр много раз повторял спектакли «Давным-давно» А. Гладкова, «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Полководец Суворов» И. Бахтерева и А. Разумовского.

Новое прочтение русской и зарубежной классики не было случайным. Война вызвала интерес к культурному наследию, к творчеству писателей и драматургов, выражавших стремление народа к единству в период опасности. Через спектакли каждый зритель мог почувствовать неразрывную связь с прошлым и настоящим своей Родины.

Вместе с тем театр понимал, что в трудное военное время зрителям не менее необходим развлекательный репертуар, поэтому шли спектакли «Женитьба Фигаро» Ж. Мольера, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони. Постановки «Женитьба Белугина» А. Островского и Н. Соловьева, «Без вины виноватые», «На бойком месте» А. Островского, «Мачеха» О. Бальзака возвращали зрителей к довоенному, мирному времени.

Гастрольные поездки театра не прекращались даже в трудное время. На машине, пешком, на лодке добирались артисты до клубов и домов культуры.

«Очень удачной была поездка артистов в Аллах-Юньский горнопромышленный район. С февраля по июнь девять актеров под руководством И.М. Лаврова показали 79 спектаклей для 15 000 зрителей. Горняки приисков “Ыныкчан”, “Юр” и жители Аллах-Юня посмотрели более десяти пьес. Среди них были “Жди меня”, “Русские люди” К. Симонова, “Женитьба”

Н. Гоголя, “Доходное место” А. Островского, “Хозяйка гостиницы” К. Гольдони, “Любовь Яровая” К. Тренева.

Кроме того, артисты И.А. Дергач, К.Т. Гелих, А.А. Дейн и другие занятые в спектаклях постоянно оказывали помощь художественной самодеятельности». Все актеры были зачислены в списки бригад и получали заработную плату в производственных кассах.

Подъему творческих сил театра способствовал приезд мастеров московской сцены режиссеров В. Бутурлина и П. Урбановича. Их стараниями были поставлены спектакли «Давным-давно», «Нашествие», «Жди меня», «Без вины виноватые», «Раскинулось море широко», «Поединок» и другие, которые подняли театр на более высокий уровень.

Яркие образы в спектаклях военных лет создали талантливые актеры Е. Столыпина, А. Крупнова, А. Юрьева-Шимановская, М. Зиновьев, Г. Белевцев, М. Зинин, Н. Иванова, Б. Лохин, И. Лавров, Б. Баташев, Д. Орловский, А. Карпов, М. Новиков, К. Ануфриев, К. Гелих, В. Воронина, В. Вишневецкая, Л. Баум и другие.

В оформлении спектаклей проявили свой талант художник Н. Никольский, заведующая костюмерным цехом Д. Устинская, машинист сцены В. Дедюхин, реквизитор А. Ковалевская.

По постановлению Росискусства, в сентябре 1944 г. при Русском драматическом театре была открыта театральная студия. В нее приняли 25 студийцев. Выпускные экзамены почти все они сдали на «хорошо» и «отлично» и стали заметным пополнением театральных коллективов нашей республики.

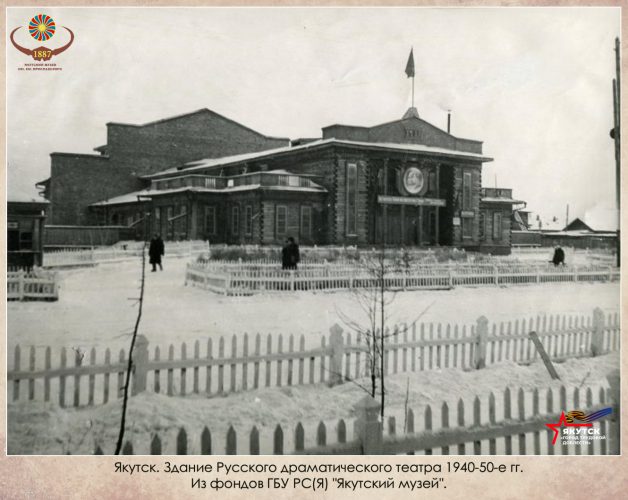

В военные годы между театром и зрителями установились особо близкие отношения. Здесь проводились зрительские конференции, которые позволяли театру узнавать мнения о своей работе из первых рук. «Особенно вырос театр в годы войны. Его новое здание является архитектурным украшением столицы Якутии. А внутренний уют предоставляет культурный отдых зрителям. Оформление спектаклей и высокая режиссура, талантливая игра артистов ярко отражают содержание пьес», — писал заслуженный врач РСФСР и ЯАССР С. Титов.

Действительно, с 6 ноября 1941 г. новый Русский драматический театр «заступил на военную вахту». «Ни напряженное финансовое положение, ни затруднения с доставкой материалов и оборудования — ничто не помешало выстроить внушительное здание театра в рекордно короткий срок, театр стал очагом культуры и любимым местом отдыха горожан».

«Коллектив Русского драматического театра в годы войны внес свою долю в разгром врага. Такие патриотические спектакли, как “Русские люди”, “Полководец Суворов”, “Кремлевские куранты”, “Жди меня”, “Нашествие” и другие вызывали у зрителей непримиримую ненависть к захватчикам, звали на борьбу и укрепляли веру в победу», — писал лейтенант X. Кучушев.

С января 1944 г. театр был переведен из третьего пояса во второй. Это означало повышение его театрального разряда. Перевод был вполне заслужен и закономерен. В октябре 1945 г. за выдающиеся заслуги в области театрального искусства Указом Президиума Верховного Совета ЯАССР Государственный Русский драматический театр был награжден Почетной грамотой. Звание заслуженного артиста Якутской АССР было присвоено Гавриилу Михайловичу Белевцеву, Владимиру Дмитриевичу Бутурлину, Михаилу Николаевичу Зиновьеву, Нине Семеновне Ивановой, Антонине Николаевне Крупновой, Ивану Михайловичу Лаврову, Екатерине Павловне Столыпиной и Павлу Владимировичу Урбановичу.

В это же время Почетной грамоты Президиума Верховного Совета удостоились артисты К. Ануфриев, Б. Баташов, М. Новиков, А. Юрьева-Шимановская, М. Лившиц, главный художник Н. Никольский, директор театра А. Митряева и ее заместитель А. Мальцев, машинист сцены В. Дедюхин, зав. костюмерным цехом Д. Устинская.

Такая оценка творчества служила подтверждением тому, что вместе со всем народом Русский драматический театр в Якутии жил, боролся, побеждал.

Вера Климентьева Крылова

Источник: Крылова, Вера Климентьевна. Времен связующая нить… : страницы истории Рус. драм. театра в Якутии от истоков до 1990-х г. / Вера Крылова ; отв. ред. д. филол. н. А. А. Билюкина ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманитар. исслед. — Новосибирск : Наука, 2004. — 375, [3] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)