Как только стало известно о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну, писатели Якутии направили коллективное письмо в газету «Социалистическая Якутия», в котором они выразили готовность встать на защиту Родины.

«Работники художественного слова имеют за своими плечами боевые традиции,— говорится в их письме.— В дни гражданской войны, в боях с зарвавшимися белофиннами они со штыками в руках, на передовых позициях фронта вместе с доблестными бойцами непобедимой Красной Армии мужественно защищали свободу и независимость нашей страны.

Наше искусство — искусство художественного слова, лучшими представителями которого были гениальные Горький и Маяковский, всегда служило, наряду со штыком красного воина, защищающего свою дорогую Родину, боевым оружием советского народа». В своем письме якутские писатели заверяли Коммунистическую партию и Советское правительство, что они по первому их зову со штыками в руках встанут на защиту Отечества.

Вскоре после этого часть из них была призвана в армию: Н. Седалищев, С. Кулачиков, И. Эртюков, Т. Сметанин, М. Кузьмин, Г. Макаров, И. Никифоров, С. Никифоров, П. Тобуроков, С. Саввин, Н. Тобулахов и др. Они сражались с оружием в руках против фашистских захватчиков.

Оставшиеся в тылу писатели свою творческую деятельность направили на помощь в мобилизации всех сил народа на защиту Отечества, отдавали все силы души и таланта делу разгрома врага.

В первые же месяцы войны появились стихотворения «Все — против фашистов», «Всегда вперед» Элляя, «Единым сплоченным рядом» Кюннюк Урастырова, «Клятва» С. Васильева, «Все силы — фронту» Абагинского, «Враг будет уничтожен» А. Бэрияка и песни «Победа будет за нами» Е. Ивановой, «Да будет разгромлен кровавый фашизм» Абрамова. Создавались и другие боевые, патриотические стихи и песни. Якутские поэты и народные певцы в них с гневом и негодованием клеймили фашистских агрессоров я выражали неуклонную волю и готовность пойти на любые жертвы во имя Отечества, решимость грудью защищать Родину.

Нужно сказать, что в первый период войны стихотворения были наиболее распространенным жанром, и поэзия этого периода, созданная в духе времени, носила преимущественно агитационный, пропагандистский характер.

В дальнейшем по мере поступления сообщений с фронта о героических подвигах солдат и офицеров Советской Армии, в том числе сынов Якутии, якутские поэты в своих творчествах стали отображать их подвиги. Например, С. Кулачиков-Элляй воспевал героические подвиги замечательного сына белорусского народа капитана Гастелло, азербайджанского народа — Мамедова и якутского народа — Федора Попова, которые сразу же стали достоянием широкого круга читателей. Эти и другие стихи Элляя, в которых нашли отображение бессмертные подвиги не только сынов якутского, но и других народов СССР, то есть межнациональное боевое содружество, вышли отдельным сборником «На защиту солнечной страны».

В те грозные дни часто публиковались в печати стихотворения якутских поэтов также многочисленные их статьи, очерки, зарисовки, корреспонденции. «Никогда в прежние десятилетия поэты не были такими активными, постоянными сотрудниками республиканских и местных газет»,— утверждает литературовед Г. К. Боескоров. Стихи и песни якутских поэтов, написанные на военные темы, издавались отдельными сборниками и книгами. Уже в конце 1941 г. вышел первый коллективный сборник «За Родину», а в 1942 г.— второй такой же сборник стихов и песен «Разгромим фашистскую банду». ставшие сильным агитационным оружием.

В период войны якутская поэзия обогатилась рядом новых произведений, посвященных и трудовым подвигам. В частности, появилось замечательное стихотворение «Акулина» Элляя, в котором прославляется доблестный труд якутской женщины в сельском хозяйстве.

Однако данная тема, да и вообще тематика героики тыла не находила достаточного отражения в художественной литературе. В связи с этим областная партийная организация ориентировала писателей на создание наряду с произведениями, посвященными героизму народа на фронте, и произведений, посвященных труженикам тыла, их самоотверженной, героической работе. И эта принципиальная линия специально была подчеркнута на ХI-м пленуме областного комитета партии.

Наряду с многочисленными стихами в годы войны были созданы и поэмы. Это —«Слава» С. Васильева, «Война и воин» Кюннюк Урастырова, «Непотухающие звезды» Баал Хабы-рыыса, «Уолан Эрилик» Таллан Бюрэ, «Саргылана» Хара и другие. В них также отражены события в основном военного периода. Правда, литературовед Г. К. Боескоров, изучивший состояние якутской художественной литературы периода Великой Отечественной войны, считает некоторые из них в художественном отношении несовершенными, а «Гнев Ленского» и «Богатыри» С. Васильева страдающими недостатками идейного порядка.

Возможно, отдельные поэтические произведения и были несовершенными в художественном отношении и имели даже недостатки, притом различного рода. Но идейное направление их, на наш взгляд, было правильным и полезным.

Что касается других жанров якутской литературы, то тогда было написано также немало очерков и рассказов. Л. Попов и С. Данилов, например, выпустили очерк о герое Советского Союза Ф. К. Попове, Арсений Олбинский — очерки «Дочь Якутии», «На Днепре», «Наш герой», «Воин-якут», «Именем Чапаева» и другие, отображающие боевые действия якутян на фронтах Отечественной войны, и «Они куют победу», «Хлеб и люди», «Весна» и другие, показывающие трудовые будни советского тыла. В 1946 г. очерки Олбинского вышли отдельным сборником под названием «В дни войны».

Появились и первые романы: ныне народного писателя Якутии Н. Е. Мординова «Весенняя пора», которая вошла в золотой фонд якутской советской литературы, и Эрилик Эристина «Марыкчанские парни», посвященные борьбе якутской бедноты за Советскую власть и событиям гражданской войны в Якутии. Это был новый шаг в развитии якутской советской литературы. Романы эти вскоре были переведены на русский язык и изданы, что означало выход лучших произведений якутской литературы на общесоюзную арену.

Появление указанных романов имело, как правильно отмечает Г. К. Боескоров, благотворное влияние на дальнейшее развитие всей якутской литературы и способствовало укреплению связи ее с другими братскими литературами.

Некоторые якутские писатели трудились над созданием пьес. Ими за годы войны написано около десяти драм. Одни из них посвящены событиям Великой Отечественной войны: «Партизан Морозов» В. Протодьяконова, «Долг» и «Семья» С. Ефремова, «Родина» Н. Мординова. Другие касались героики гражданской войны в улусе и беспросветного прошлого и счастливого настоящего якутского народа — это драмы «От недавнего» Н. Заболоцкого, «Сайсары» ныне народного писателя Якутии Суоруна Омоллона и др. Третьи созданы на материале якутского народного творчества: «Сытый Кырынаастыыр» И. Избекова и др. Пьесы эти ставились на сценах Якутского драматического и колхозного театров. Был также создан ряд новых произведений народными певцами и сказителями Н. Абрамовым-Кынат, И. Бурнашевым-Тонг Суорун, Е. Ивановой, С. Зверевым, М. Шарабориным, Н. Степановым и другими, в которых воспевались героические дела тружеников тыла и защитников Родины. И они издавались в виде отдельных брошюр, публиковались в газетах и журналах, передавались по радио.

Наряду с этим продолжался перевод на якутский язык произведений русских классиков А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Крылова, А. Островского и выдающихся советских писателей М. Шолохова, А. Фадеева, К. Симонова, А. Суркова и других. Всего было переведено и издано на якутском языке более 20 их книг. Тем самым была предоставлена возможность якутским читателям ознакомиться с литературой великого русского народа.

Таким образом, годы Великой Отечественной войны ознаменованы новым подъемом в развитии якутской советской литературы. Она обогатилась новыми стихами и поэмами, рассказами и очерками, романами и пьесами. Только за три года войны вышло из печати 47 книг якутских писателей, в которых отображались, главным образом, события периода Великой Отечественной войны, воспевались героические подвиги сынов якутского и других народов нашей страны, самоотверженный труд в помощь фронту, ставшие главной, ведущей темой якутской литературы военных лет.

Итак, рассматривая историю литературы того периода и ее произведений, можно подвести некоторые итоги. Якутская литература, как и вся советская литература, перестроилась на военный лад. За время войны она выросла и окрепла, повысился ее художественный уровень. Выросла якутская писательская организация и в количественном отношении. К концу войны она стала насчитывать более 30 членов Союза. Широкое развитие получило творчество и народных певцов. Поднялась также роль фольклора, окончательно утвердилось правильное к нему отношение. Изменилось отношение к вопросам национальной культуры, в частности, к литературному наследству дореволюционного прошлого. Возвращены вновь народу произведения зачинателей якутской литературы Кулаковского, Софронова, Неустроева. Различные споры, возникавшие среди творческих работников, находили, в основном, правильное их решение, и писатели еще теснее сплачивались для решения задач, стоящих перед ними.

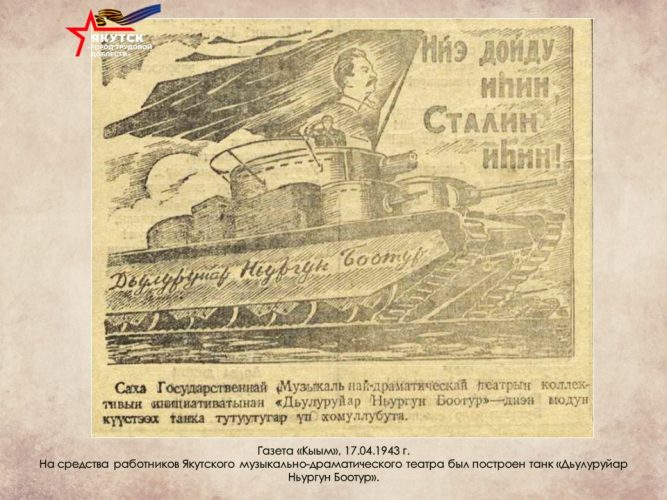

Особо следует отметить непосредственную связь писателей с воинами Советской Армии. В 1944 г. поэт Сергей Васильев и писатель Суорун Омоллон выезжали на фронт. Они увезли доблестным защитникам Родины, в рядах которых находились, и якутяне, много образцов художественной литературы на якутском языке и несколько сотен экземпляров специального выпуска республиканских газет, индивидуальные подарки и грампластинки с записями выступлений хора и солистов Якутского театра, с записями Гимна Советского Союза на якутском и русском языках, русских и якутских народных песен и арий из. музыкальной драмы «Дьулуруйар Нюргун Боотур».

Тепло и радушно встречали посланцев далекого тыла в 13-й армии (I Украинский фронт). Якутские писатели знакомились там с боевыми делами воинов, их жизнью на переднем крае. Они посетили Героя Советского Союза политработника П. А. Рындина, побывали у артиллеристов и имели несколько встреч со своими земляками-якутами. Гости передавали им привет oт трудящихся Якутии и пожелания скорой победы. Рапортовали доблестным воинам об успешном выполнении народнохозяйственных планов, о получении переходящего Красного знамени Государственного Комитета Обороны трестами золотодобычи, о своевременных поставках сельхозпродуктов государству и т. д. А командиры орудий рассказывали гостям о том, как они бьют врага, как ведут борьбу с гитлеровцами.

Всюду — в окопах, блиндажах, у орудий, на командных пунктах, в лесах, на площадках, в ленинских уголках и в деревнях— велись дружеские разговоры о боевых делах, о героике будней в тылу. Широко откликнулась на приезд представителей якутского народа фронтовая печать. Газета «За победу» — выпустила специальный номер, посвященный дружбе народов, единству фронта и тыла. Статьи, письма и заметки якутских писателей, в которых они пропагандировали труд якутян, были напечатаны в семи красноармейских газетах, в том числе на татарском и казахском языках.

«Наше появление из глубокого тыла было своего рода символом нерушимого единства фронта и тыла, символом дружбы народов, сплоченных навеки великой Русью» — писали Суорун Омоллон и Сергей Васильев после поездки на фронт.

Таким образом, писатели Якутии, несмотря на исключительную отдаленность, держали непосредственную связь с действующей армией, с защитниками Родины. Все это говорит о том, что в суровые годы войны якутские писатели находились на передовых позициях борьбы с фашистскими захватчиками, что они своей творческой деятельностью, силою художественного слова и непосредственным участием в боях активно помогали делу защиты Отечества.

Источник: Петров, Дмитрий Дмитриевич. Якутия в годы Великой Отечественной войны [[Текст]] / Д. Д. Петров; [отв. ред. И. И. Кузнецов]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. — Якутск : Якут. кн. изд-во. — 22 см. Ч. 2: Трудящиеся Якутии в тылу. — 1992. — 318, [2] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)