Еще до войны 9 января 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья». В связи с этим 4-й пленум Якутского обкома ВКП(б), состоявшийся 23 июня 1941 г., всесторонне обсудил состояние местной промышленности в республике и принял развернутое решение по данному вопросу. Пленум в своем постановлении обязал горкомы и райкомы партии, а также городские и районные исполкомы Советов усилить руководства-делом развития местной промышленности.

Осуществляя решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 января 1940 г. и 4-го пленума ОК ВКП(б), а также исходя из. обстановки военного времени, советские и партийные органы на местах развернули большую работу по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия. Только в 1941 г. было организовано 163 новых производственных точки, в том числе Наркомместпромом —38, Наркомпигцепромом —67, Облпромсоюзом —50 и Коопинсоюзом —8. Организация новых производств ширпотреба и новых производственных точек привели к резкому увеличению валовой продукции государственной промышленности местного подчинения.

В дальнейшем потребовалось еще больше расширить местную промышленность. Это было необходимо не только для удовлетворения нужд народного хозяйства и населения республики в товарах широкого потребления, но и для оказания всемерной помощи фронту. 19 февраля 1942 г. Совнарком РСФСР принял постановление «О заданиях по развитию народного» хозяйства Якутской АССР на 1942 год», которое предусматривало дальнейшее увеличение производства товаров широкого потребления и установило ряд заданий по строительству и пуску в действие новых предприятий и производств.

В соответствии с этим постановлением в 1942 г. началось проектирование и открытие новых предприятий и организовано производство еще целого ряда новых изделий, причем ранее завозившихся из других районов Союза. Например, в связи с развитием рыбной промышленности, впервые было организовано в системе потребительской кооперации «Холбос» сетевязальное производство. В мастерской сетевязания были заняты 265 рабочих, почти исключительно женщины, главным образом, члены семей красноармейцев. Ими только в 1942 г. было изготовлено 1547 волосяных сетей, 21 волосяной невод, 7 т веревок, 1084 сети и 6 неводов из хлопчатобумажных ниток. Наряду с этим тоже для нужд рыбной промышленности, приобретавшей в дни войны оборонное значение, была организована на Кемпендяе выварка соли. Только в 1942 г. ее было выработано 4513 т.

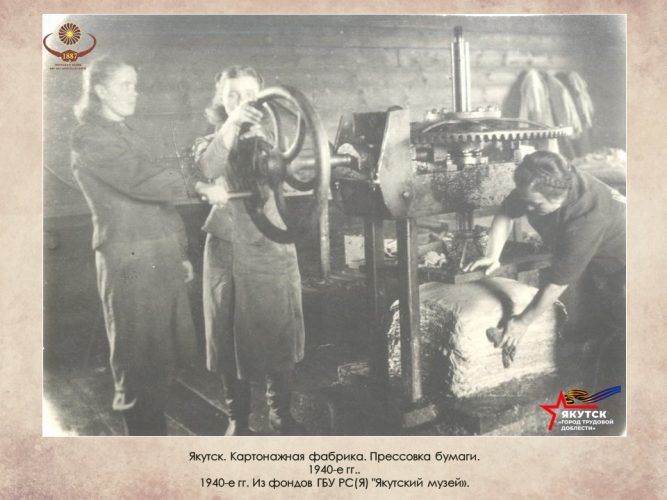

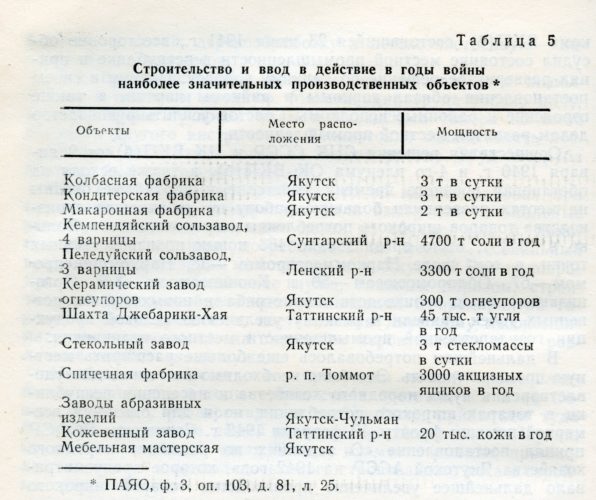

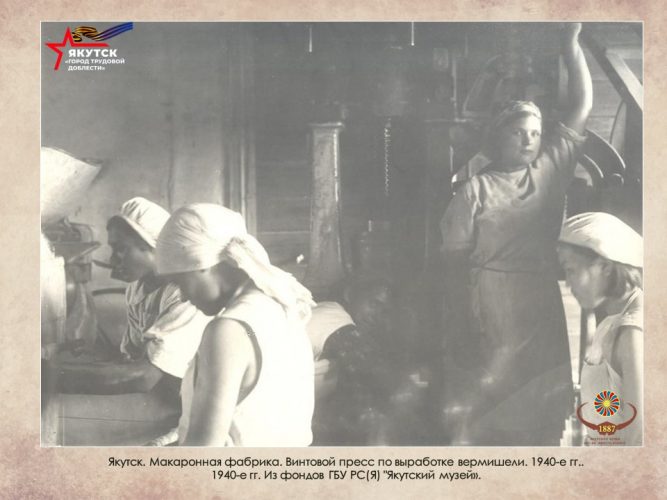

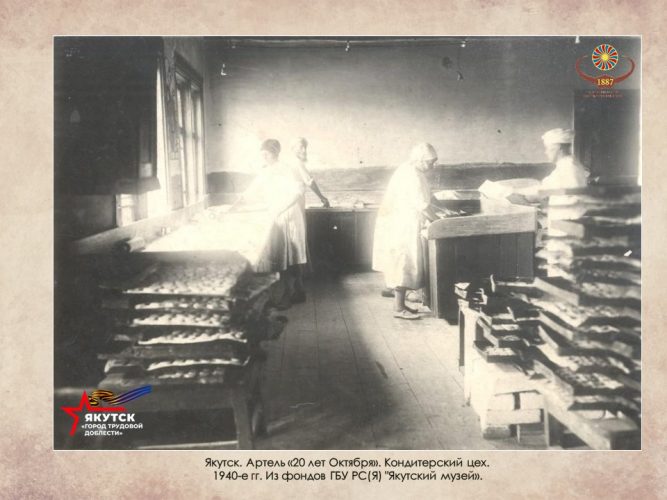

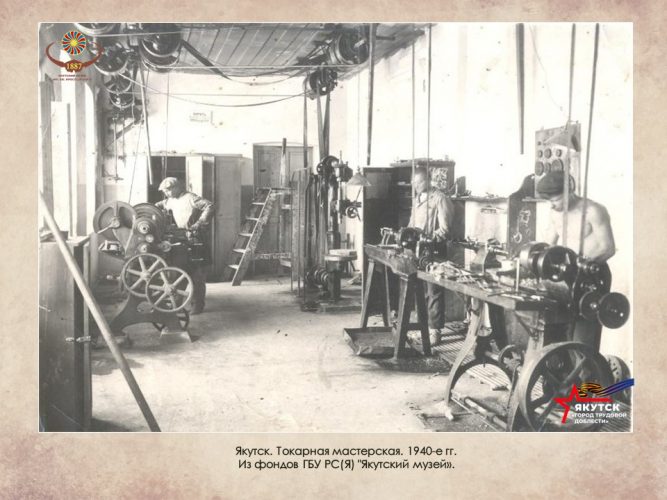

Вступили в строй также известковый и алебастровый заводы. В Якутске начал работать стекольный завод, который выпускал оконное, ламповое стекло и хозяйственную посуду; были построены и сданы в эксплуатацию макаронная, спичечная и картонная фабрики, огнеупорный завод, механизированный хлебозавод и организовано кондитерское производство. В южных районах республики были открыты новые промышленные комбинаты, которые в связи с массовым обучением населения военному делу и введением допризывной военной подготовки в школах и учебных заведениях производили военно-спортивный инвентарь, а также обслуживали бытовые нужды населения: шили одежду, изготовляли мебель и т. д. Во многих районах были организованы пищекомбинаты. Были созданы также по линии потребкооперации предприятия по производству товаров широкого потребления (табл. 5).

В результате строительства и пуска в действие всех этих и других предприятий и открытия новых производственных точек промышленность местного подчинения в структурном отношении выглядела следующим образом:

— пищевая промышленность имела в своей системе хлебокомбинат, маслозавод, пивзавод, Кемпендяйский и Пеледуй-ский сользаводы, 14 районных пищекомбинатов — всего 20 предприятий, в которых на 1 сентября 1943 г. работало 1430 человек, в том числе 567 человек производственного персонала;

— в систему местной промышленности входили 16 предприятий: городской и районные промышленные комбинаты, Якутский кожкомбинат, Якутские мастерские обозостроения, Покровский кирпичный завод, Бестяхский известковый завод, Якутская и районные типографии и другие — с общим числом рабочих 964 человека;

— система кооперации инвалидов объединяла 12 артелей. На 1 сентября 1943 г. в них работало 344 человека;

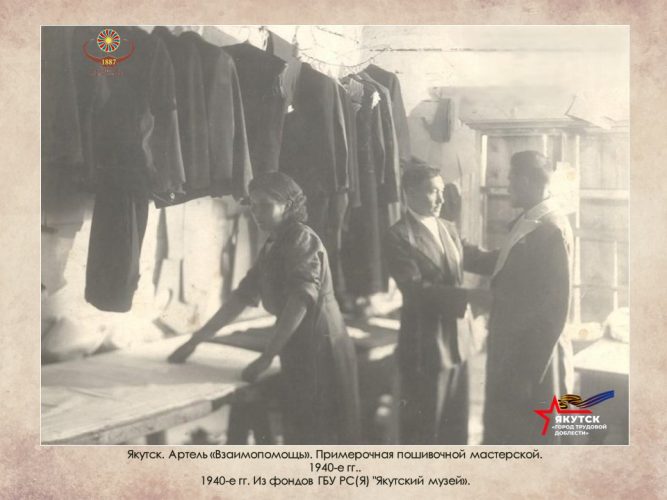

— промышленная кооперация объединяла 35 артелей, в них трудилось 2894 человека. Это промартели «Работница», «Ширпотреб», «Красный строитель», «Металлист», «Стахановец», районные промартели и другие;

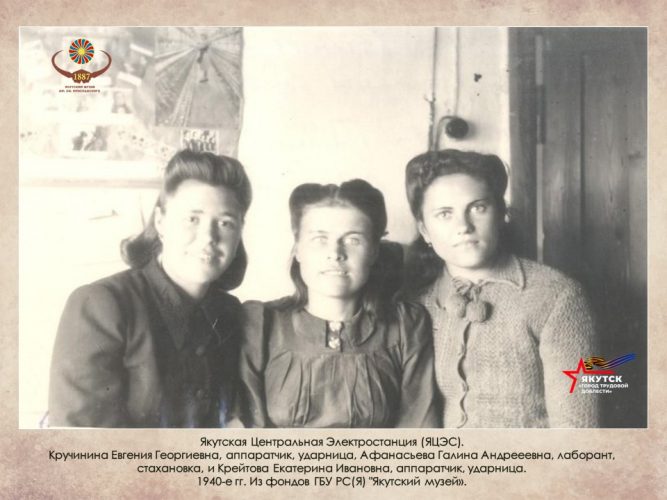

— коммунальное хозяйство было представлено якутским стройтрестом, ЯЦЭСом и коммунально-бытовыми предприятиями, в которых на 1 сентября 1943 г. работало 938 человек.

Как видно, в период войны была создана довольно широкая сеть промышленных предприятий, направленная на оказание помощи фронту и увеличение выпуска товаров широкого потребления для удовлетворения нужд населения республики.

На этих предприятиях с самого начала войны развертывалась напряженная работа. Рабочие промышленных предприятий и артелей ежегодно выполняли и перевыполняли установленные для них государственные планы, из года в год увеличивали выпуск промышленной продукции. В г. Якутске, например, промышленные предприятия и артели промысловой коопераций выполнили государственный план 1941 г. на 112, в 1942 г, — на 110, в 1943 г.—на 100,8%, а выпуск продукции увеличили в 1941 г. «а 36,9; в 1942 г.— на 80; в 1943 г.— на 87%, больше чем в довоенном 1940 г., и за 6 месяцев 1944 г. выпустили почти столько же, сколько было выпущено за весь 1940 г.

Выработка на одного рабочего по отдельным предприятиям города по сравнению с 1940 г. возросла: по типографии — на 20, по электростанции — на 40, по конезаводу-—на 72, по артелям: «Красный строитель» — на 100, «Металлист» — на 157, «Работница» — «а 44%. Таким образом, значительно поднялась производительность труда и это, как отмечалось на 18-й городской партийной конференции, было достигнуто за счет уплотнения рабочего дня, улучшения организации труда, широкого внедрения рационализаторских предложений и стахановских методов труда. В социалистическом соревновании промышленные предприятия и артели г. Якутска не раз выходили победителями и не раз отмечались премиями СНК ЯАССР и ОКВКП(б).

Такая же картина наблюдалась и в целом по республике. Здесь рост выработки на одного промышленного рабочего составил: (ПО предприятиям Наркомместпрома —33, в артелях промсоюза—59 и в артелях Коопинсоюза —69%. Во имя разгрома врага работали они, не жалея сил и не считаясь с трудностями. Не покладая рук трудились и все другие рабочие, инженерно-технические работники, рационализаторы и изобретатели и хозяйственные руководители промышленных предприятий и артелей.

Благодаря доблестному труду всего отряда промышленных рабочих и мерам, принятым по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья, были достигнуты значительные результаты. За военные годы объем валовой продукции местной промышленности увеличился на 58,8% (с 6812 тыс. руб. в 1940 г. до 10.808 тыс. руб. в 1944 г. в неизменных ценах 1926—1927 гг.), а продукция кооперативной промышленности — на 115,9% (с 17.223 тыс. руб, в 1940 г. до 37.190 тыс. руб. в 1944 г. в неизменных ценах 1932 г.). За те же годы число предприятий местной промышленности увеличилось на 5 заводов и фабрик, 13 районных птицекомбинатов, 6 промкомбинатов и 7 промартелей. Промышленные предприятия республики тогда же освоили до 80; новых видов изделий. При этом широко вовлекалось в производство ранее не используемое или мало используемое местное сырье. Так, например, в Сангаре нашли применение белов глине, из которой стали изготовлять школьный мел; в ряде районов начали использовать минеральное сырье для производства извести. Были освоены и стали впервые выпускаться в г. Якутске, например, свыше 50 названий различных изделий, которые завозились раньше извне республики. В результате Якутия в годы войны в одних случаях полностью, в других частично сократила завоз целого ряда товаров и продовольствия из других областей и краев Союза, что было очень важно в условиях военного времени, когда требовалось мобилизовать все силы и средства народа и страны на защиту Отечества.

Таким образом, промышленность местного подчинения в дни войны сделала серьезный шаг в своем развитии. Особенно сильно выросли такие ее отрасли, как топливная, деревообрабатывающая, швейная, кожевенно-обувная, пищевая и другие, что сыграло немаловажную роль не только в удовлетворении нужд населения в товарах широкого потребления, но и в решении ряда задач, вытекающих из обстановки военного временя. В тяжелые годы войны местная промышленность тем самым сделала большое дело для Родины.

Однако это не значит, что не было никаких трудностей и недостатков. Данные показывают, что к концу войны наметились некоторые недостатки в ее работе. В связи с этим 13-й пленум Якутского обкома ВКП(б) (июнь 1945 г.), обсудивший сразу же после воины вопрос «О состоянии и мерах улучшения работы местной промышленности республики», обратил внимание руководителей промышленных предприятии и ведомств на низкое качество выпускаемой продукции, на резкое сокращение выпуска ряда строительных товаров, обозных и шорных изделий, кожтоваров и обуви.

Выполняя постановление пленума обкома партии и воодушевленные победоносным завершением великой освободительной войны, работники местной промышленности с новой силой взялись за улучшение качества выпускаемой продукции, за дальнейшее увеличение производства товаров широкого потребления. Этого настоятельно требовали последствия минувшей войны.

Источник: Петров, Дмитрий Дмитриевич. Якутия в годы Великой Отечественной войны [[Текст]] / Д. Д. Петров; [отв. ред. И. И. Кузнецов]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Якут. ин-т яз., лит. и истории. — Якутск : Якут. кн. изд-во. — 22 см. Ч. 2: Трудящиеся Якутии в тылу. — 1992. — 318, [2] с.

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)