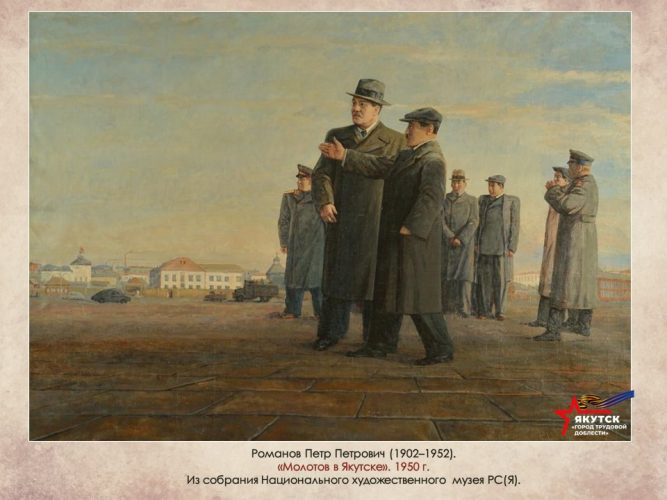

«Не имея материальной базы, не имея денег на прожиточный минимум, мы создавали свои выставки буквально из ничего. Не помню, как только мы пережили эти годы. Мы помним только то, что мы были патриотами своей Родины, и мы гордимся этим», — сказал народный художник Якутской АССР Петр Петрович Романов в отчетном докладе о деятельности Якутского Союза советских художников (ССХЯ) в 1949 году, вспоминая 1941- 1945 годы. Он рассказал и о создании Союза на общем собрании художников 26-27 ноября 1940 года. Тогда в состав правления Союза вошли И. Г. Избеков (председатель), П. П. Романов и В. В. Синицын (члены). Правление первым делом обсудило 28 кандидатур и документы на 16 художников отправило в Москву для утверждения [1].

Уже 17 января 1941 года перед новым Союзом была поставлена трудная задача: нужно было подготовить и 4 февраля открыть выставку, посвященную 60-летию со дня рождения наркома обороны СССР К. Е. Ворошилова, а 18 февраля — ко Дню Красной Армии. Эти выставки имели определенную тематическую направленность. Ведущее место в них заняли произведения, посвященные военно-патриотической теме и теме гражданской войны [2].

Всего за 20 дней художники сумели собрать 140 работу 34 участников и в клубе пожарников НКВД ЯАССР и кинотеатре «Центральный» открыть выставки в назначенное властями время. Несомненно, большим стимулом для работы явилось сообщение о том, что 24 января 1941 года на заседании бюро нацкомиссий Оргкомитета Союза художников СССР под председательством Г.Г. Ряжкого произошло окончательное утверждение первоначального состава Союза советских художников Якутии, и его членами стали: И. В. Попов, П. П. Романов, М. М. Носов, Г. М. Туралысов, И. Г. Избеков, Л. А. Ким, С. Ф. Осипов, В. В. Синицын, А. В. Душкин и Д. М. Никифоров, а кандидатами в члены: В. А. Кандинский, П. В. Попов и И.А. Березовский. В фондах Национального архива РС (Я) сохранились Книга отзывов и протокол общего собрания членов Союза советских художников Якутии от 20 марта 1941 года. Давно ушли из жизни художники — первые члены Союза, нет в живых и тех, кто оставил записи в феврале1940 года. Но эти документы свидетельствуют, что выставки привлекли внимание посетителей, а ими были в основном студенты, учащиеся школ, возможно, вскоре ставшие участниками самой кровопролитной войны XX века.

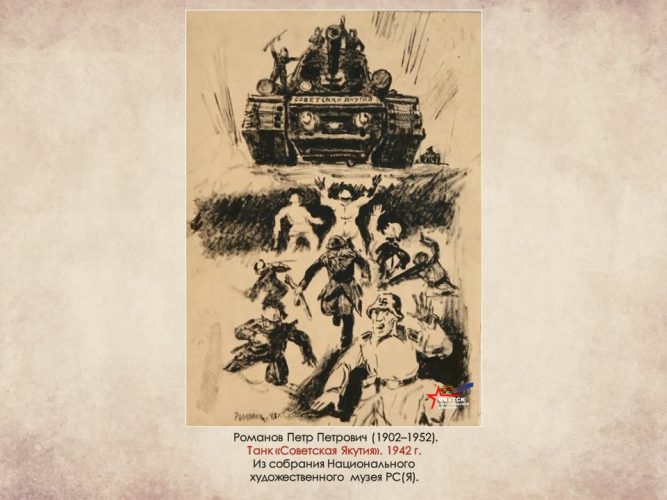

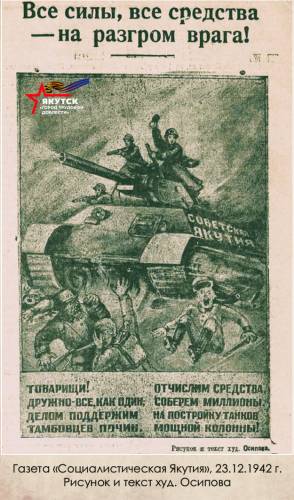

13 апреля 1941 года состоялось обсуждение произведений В. А. Кандинского, был запланирован просмотр работ П. П. Романова и И. В. Попова. Кроме того, правление наметило обсудить эскизы художников, пишущих картины на основе заключенных контрактов. В последние мирные дни художники Якутии думали принять и другие меры для развития изобразительного искусства, такие как выделение мастерских для художников, открытие картинной галереи, подготовка художественных кадров. Но 22 июня 1941 года началась война, изменившая жизнь всей страны. На страницах «Правды» и других газет появились статьи, наметившие главные направления работы художников в условиях войны. 9 июля1941 года художники Якутии призвали весь состав перестроить работу на новый, военный лад. Были созданы оборонная комиссия (председатель В. А. Кандинский) и бригады живописцев, графиков, плакатистов. В тот же день художники написали воззвание «Слово художника» для опубликования в газете «Социалистическая Якутия»: «… отныне наша кисть станет разящим врага орудием. Подлое лицо фашизма получит достойное изображение». Кроме того, решили написать панно «Призыв вождя» и «Выступление В. М. Молотова» «с использованием всех видов техники ввиду сложности ситуации и срочности». Художники обязались установить тесные связи с газетой «Социалистическая Якутия» и учреждениями города, чтобы каждая их работа была напечатана или использована для оформления зданий, проведения митингов, проводов на фронт [4].

Первыми плакатами якутских художников были «Уничтожим гитлеровских людоедов!» (П. П. Романов) и «Осиновый кол Гитлеру!» (С. Ф. Осипов). Плакат С. Ф. Осипова тиражировали в типографии, а многоцветный плакат П. П. Романова пришлось размножить ручным трафаретным способом. Вскоре, по инициативе П. П. Романова, художники открыли и свои «Окна ССХЯ» — по примеру московских коллег [5].

7 ноября 1941 года издании Русского драматического театра открылась выставка «Великая Отечественная война советского народа», посвященная 24-й годовщине Великого Октября. В трех залах театра было выставлено свыше 30 работ 11 художников. Выставка состояла из трех разделов:

- История борьбы русского народа с немецкими захватчиками.

- Гражданская война в СССР.

- Великая Отечественная война Советского Союза с немецкими захватчикам в 1941 году. За три дня выставку посетило 9300 человек [6].

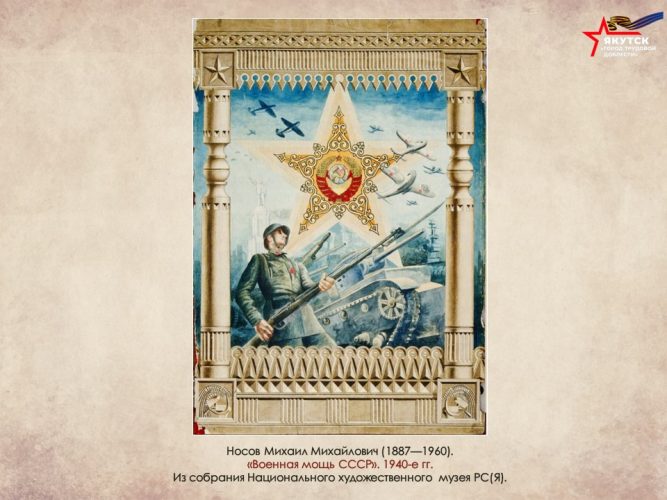

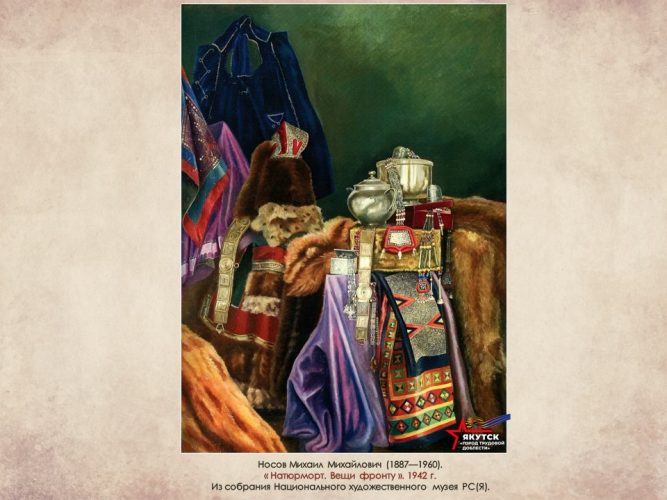

Архивные документы свидетельствуют, что 1942 год был самым трудным в истории ССХЯ, хотя 23 февраля 1942 года художники организовали выставку политического плаката и карикатуры, а в сентябре — выставку, посвященную 20-летию Якутской АССР. Кроме того, из нескольких источников выявлено, что в том же году П. П. Романов и М. М. Носов удостоились чести участвовать во Всесоюзной выставке «Великая Отечественная война советского народа» (Москва). Искусствовед И. А. Потапов писал, что П. П. Романов в своей картине «Патриоты Якутии» изобразил колхозников, сдающих домашние вещи в фонд обороны страны. А Л. М. Габышев вспоминал, что М. М. Носов обрамил портрет 3. Космодемьянской якутским орнаментом. Эти работы были приобретены Росискусством [7].

Осенью 1942 года из правления Союза, выбранного в 1940 году, остался только П. П. Романов. Он вынужден был обратиться к начальнику Управления по делам искусств при СНК ЯАССР С. С. Сюльскому с докладным письмом, в котором указал следующие причины бедственного состояния Союза:

— отсутствие художественного музея в республике, «который фиксировал бы на себе внимание государственных органов и их заинтересованность, а с другой стороны, служил бы некоторой наглядной практической школой для изоработников»;

— отсутствие компетентного лица или органа, который занимался бы критическим анализом событий в жизни искусства.

В докладном письме П. П. Романова содержится довольно много сведений о деятельности художников 1941-1942 годов. Так, в те годы «простые копии художественного имитированного порядка», как «Богатыри», «Сосновый бор», сделал некий профессор С. Э. Зайден. Он же написал панно «Передача подарков от Якутии». А «простые копии грамотного исполнения», как «Штурм Зимнего дворца», «Ледовое побоище», «Незабываемое», были написаны А. И. Третьяковым и В. В. Синицыным. Кисти самого П. П. Романова принадлежала копия с картины «Вступление русских войск в Берлин». По всей видимости, эти работы экспонировались на выставке, посвященной 24-летию Великого Октября в ноябре 1941 года. Несмотря на трудное положение, ССХЯ 1 марта 1943 года организовал отчетную выставку художников за 1942 год в Республиканском краеведческом музее им. Е. Ярославского, на которой 14 художников представили 410 произведений8. 1 сентября 1943 года заместитель начальника Управления по делам искусств ЯАССР при СНК ЯАССР Ильин сделал доклад на заседании Президиума Оргкомитета ССХ СССР под председательством А. М. Герасимова. Выписка из Протокола заседания свидетельствует, что в 1941-1943 годах Союзу художников выделялось всего по 10 тыс. рублей, которые расходовались на выплату зарплаты председателю правления и на текущие расходы. Союз не имел возможности обеспечить материалами своих членов и кандидатов (16 чел.), поэтому они были вынуждены работать по заказам учреждений или переходили на преподавательскую работу. Ильин рассказал также, что в Якутии, кроме художников, есть косторезы, мастера по обработке дерева и мастерицы по шитью национальных костюмов, вышивальщицы. Президиум Оргкомитета, выслушав доклад Ильина, постановил:

- Признать необходимым организацию в 1943-44 годах в г. Якутске выставки якутских художников.

- Предложить Художественному фонду СССР оказать всемерную помощь якутским художникам в смысле заключения договоров на государственные заказы.

- Предложить Художественному фонду СССР ассигновать в 1943 году Якутскому Союзу 20 тыс. рублей для творческой помощи художникам в связи с подготовкой к выставке.

- Предложить Художественному фонду СССР обеспечить Якутский Союз художественными материалами: красками, холстом и др.

- Просить Управление по делам искусств при СНК Якутской АССР принять меры к организации в г. Якутске художественной студии.

- Предложить Якутскому Союзу советских художников установить связь с Всекохудожником для организации в Якутске отделения Всекохудожник [9].

Далее произошли события, способствовавшие осуществлению заветной мечты членов и кандидатов ССХЯ. Так, 20 сентября 1943 года ТАСС сообщило о выходе постановления Комитета по делам искусств при СНК РСФСР об организации новых театральных, музыкальных коллективов, художественных музеев, в том числе в г. Якутске. Заслушав сообщение, 25 сентября правление Союза советских художников Якутии представило свое Решение в СНК ЯАССР. Художники постановили, что Картинная галерея, помимо своего основного значения, как культурной государственной базы в идейной практической деятельности художников Якутии, необходима для создания, сохранения и изучения образцов культуры и искусства. Кроме того, они указали, что «Сегодняшний день, являющийся свидетелем событий и явлений, выдвигаемых небывалой еще в истории русского народа Величайшей войной за идеи всенародного мира и общественное устройство, налагает на Союз советских художников Якутии задачу зафиксирования для истории этих событий, запечатления на полотнах образов фронта и тыла, создания ряда художественных картин, плакатов и лубков, отвечающих требованиям летописи Великой Отечественной войны. Продукция на эту тему, начатая уже художниками и мастерами народного искусства, должна занять свое почетное место в разделах картинного музея». К решению художники приложили сведения о произведениях изобразительного искусства, имеющихся в Областном музее и у самих авторов. По их данным, осенью 1943 года было: живописи — 400 полотен, графики — 1270 штук и предметов народного творчества — 450 штук. Решение подписали председатель П.П. Романов и члены правления ССХЯ М. М. Носов, В. А. Кандинский [10]. Чуть раньше, 23 сентября 1943 года, Председатель Оргкомитета ССХ СССР, народный художник СССР А. М. Герасимов обратился к Председателю СНК ЯАССР И. Е. Винокурову с просьбой «принять все меры к созданию таких условий, при которых художники республики могли бы своим профессиональным трудом принять достойное участие в общей работе Якутии в помощь фронту». Он же попросил увеличить финансирование Союза советских художников республики [11]. Осень 1943 года запомнилась художникам и потому, что 26 ноября 1943 года правление ССХЯ получило телеграмму от Оргкомитета ССХ СССР, в которой содержалось сообщение о необходимости выдвижения кандидатур на соискание Сталинской премии. 6 января начальник Управления С. С. Сюльский отправил в адрес председателя Президиума Оргкомитета ССХ СССР А. М. Герасимова протокол общего собрания ССХЯ, автобиографии художников П. П. Романова, М. М. Носова и И. В. Попова, краткие аннотации их работ и их фотокопии. В сопроводительном письме он написал, что кандидатуры выбраны в результате специально созданной комиссии под председательством директора Республиканского краеведческого музея И. Д. Новгородова, а в обсуждении приняли все художники, представители советской, партийной интеллигенции. В письме указано, что «несмотря на свою малочисленность (11 человек) и занятость на государственной службе», ССХЯ за три года организовал 4 творческих выставки, выполнил по заказу Изоуправления Комитета по делам искусств при СНК СССР ряд работ для Московской выставки 1942 года «Великая Отечественная война советского народа» (участвовали Романов и Носов), высланные художественные произведения наших художников закуплены Выставочным комитетом в Государственный фонд Союза» [12]. А 8 июня 1944 года С. С. Сюльский написал письмо Председателю Президиума Верховного Совета ЯАССР С. П. Сидоровой и секретарю Якутского обкома ВКП (б) П. В. Аммосову о необходимости установления звания «Народный художник Якутской АССР» и присвоения этого звания П. П. Романову, М. М. Носову и И. В. Попову. С. С. Сюльский в конце письма пишет: «Они впервые пропагандировали живопись в нашей республике, за ними следуют десятки молодых художников, которые, быть может, создадут больше их; они в своих произведениях отразили культуру, быт, нравы, обычаи якутов; они запечатлели в своих произведениях географию (природу) нашей республики; они своей кистью на холсте и бумаге пишут историю нашего народа, нашей республики» [12].

11 января 1945 года вышел Указ Верховного Совета ЯАССР, П. П. Романов, М. М. Носов и И.В. Попов стали первыми народными художниками республики. 6 июля 1944 года вышло долгожданное Постановление СНК РСФСР №532 «О мероприятиях по улучшению деятельности учреждений искусств РСФСР», в котором отмечено, что учреждения искусств провели большую работу во время Великой Отечественной войны. Но в связи с тем, что уже очевидна победа над фашистской Германией, перед работниками культуры ставились другие задачи: улучшить обслуживание детей и сельского населения, возобновить работы закрытых театров, открыть художественные музеи в ряде областей и автономных республик, в том числе Якутской АССР [13].

20 октября 1944 года, в соответствии с Постановлением СНК РСФСР, вышло Постановление СНК ЯАССР «Об улучшении деятельности учреждений искусств ЯАССР», в котором указано «организовать Музей изобразительных искусств на базе экспонатов Картинной галереи Областного музея. СНК РСФСР и ЯАССР постановили взять на персональный учет лучших мастеров художественных ремесел, резчиков по дереву, кости, камню, металлу и мастеров по вышивке, ткачеству, то есть был дан ход развитию декоративно-прикладного искусства [14].

К сожалению, из-за отсутствия средств и материалов Музей изобразительных искусств открылся только 27 января 1946 года. В тот день начальник Управления по делам искусств при СНК ЯАССР В. В. Местников объявил благодарность первому директору музея В. А. Кандинскому и председателю правления ССХЯ П. П. Романову за проделанную большую работу в создании материальной базы музея и организации его фондов [15].

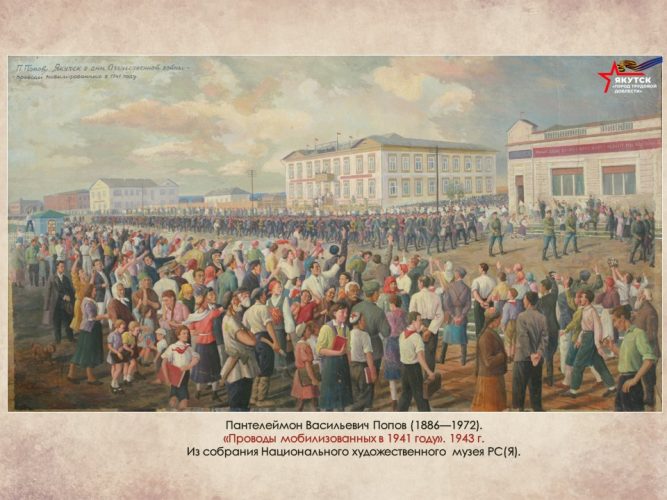

Хотелось бы отметить, что после выхода вышеназванных постановлений в Управлении по делам искусств при СНК ЯАССР были приняты меры по сбору и уточнению произведений художника Ивана Васильевича Попова, проживающего в с. Ытык-Кель. И. В. Попов — единственный художник, живший в военное время на селе и испытавший на себе все беды военного времени, такие как голод, тяжелый труд и непосильные налоги. В октябре 1944 года, когда по заданию Управления к нему приехал Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон, он был тяжело болен, почти не вставал с постели. Тем не менее, дал сведения о своих работах Дмитрию Кононовичу и через него отправил некоторые свои произведения, которые впоследствии вошли в фонд Краеведческого музея, затем Музея изобразительных искусств Якутии. В годы войны посильную помощь Ивану Васильевичу оказывал его родной брат Пантелеймон Васильевич, тоже состоящий членом Союза. Он отправлял ему краски, бумагу для творчества, сообщал новости о выставках, при любой возможности ставил вопросы перед руководством республики о необходимости создания условий для работы старейшего художника, обремененного проблемами выживания. Сам П.В. Попов в годы войны был преподавателем в средних специальных учебных заведениях, сотрудничал с Институтом языка и литературы, книжным издательством, газетами, писал плакаты, картины, занимался проблемами охраны памятников старины. П.В. Попов был художником-самоучкой, его работы часто подвергались критике, но он продолжал писать картины на исторические темы на основе изучения архивных документов, личного общения с историками, краеведами. В одном из писем брату И. В. Попову Пантелеймон Васильевич пишет: «Начал по своей инициативе картину «Отправка бойцов в Красную Армию в Якутске». Не знаю, справлюсь или нет, покажет будущее, но надеюсь, что одобрят. Размер 2х1 метра. Сюжет: марш колонны бойцов по Окт[ябрьской] улице, по обеим сторонам ул[ицы] приветствующее население. Время — сентябрь 1941 года» [16]. Эта картина хранится в фондах НХМ РС (Я).

В сентябре 1944 года произошло еще одно событие. Президиум Оргкомитета ССХ СССР заслушал сообщение начальника Управления по делам искусств при ЯАССР С. С. Сюльского и постановил отправить одного из членов Оргкомитета для просмотра работ и консультации художников. Оргкомитет обязался обратиться в Комитет по делам искусств при СНК РСФСР с ходатайством о пополнении открываемого музея картинами видных мастеров искусства и заключении контракта с П. П. Романовым, чтобы якутские художники и мастера прикладного искусства могли принять участие на выставке 1945 года. Кроме того, Оргкомитет обязал Художественный фонд СССР обеспечить отправку художественных материалов в Якутию [17].

В те же дни решался вопрос о необходимости командировать в Москву якутских художников для повышения квалификации. Оргкомитет утвердил состав ССХЯ, в котором на 1 сентября 1944 года состояли: П. П. Романов, М. М. Носов, И. В. Попов, А. В. Душкин, Г. М. Туралысов, П. В. Попов, В. А. Кандинский, Д. М. Никифоров, А. В. Федоров и Л. А. Ким [18].

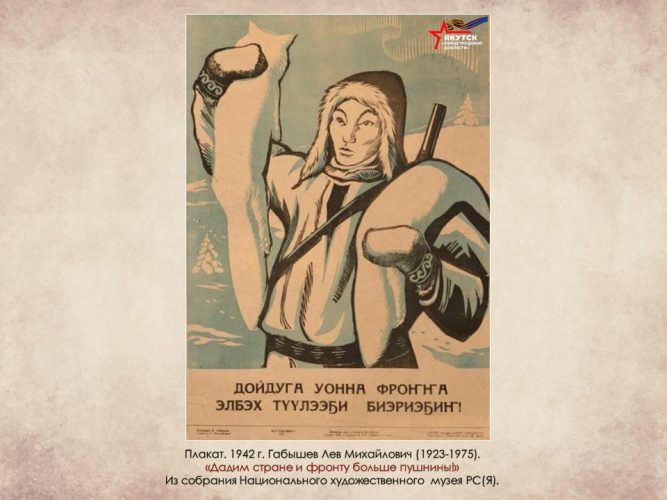

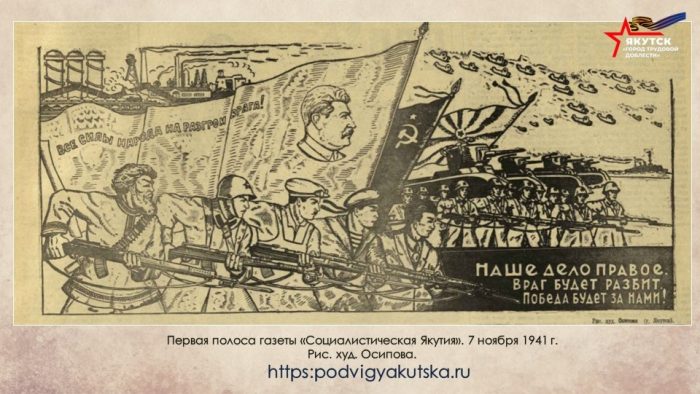

1944 год вошел в историю ССХЯ и как год организации персональных выставок. В тот год население города ознакомилось с творчеством молодых художников Л.М. Габышева и Н.п. Христолюбова. Они в начале войны были студентами Московского художественного училища Памяти 1905 года и приехали в Якутск вместе с эвакуированными работниками искусств. Первый плакат Л.М. Габышева «Все на разгром врага!» был напечатан 7 ноября 1941 года в газете «Социалистическая Якутия». В 1942 году молодой художник получил 1-ю премию за агитационный плакат «Больше рыбы — фронту!» А на своей первой выставке Лев Габышев представил 116 работ, о которых 22 марта 1944 года в газете «Кыым» опубликовали хороший отзыв [19], был издан даже каталог этой выставки, который, к сожалению, не удалось выявить в фондах библиотек и архивов.

Уроженец Кировской области, будущий народный художник России Н.П. Христолюбов приехал в Якутск вместе с работниками Ленинградского театра оперетты и Московского художественного драматического театра. О его деятельности в военные годы очень хорошую статью написал А.Т. Тимшин в журнале «Полярная звезда». Алексей Трофимович подружился с Николаем Павловичем с первой встречи в редакции газеты. Тогда Н.П. Христолюбов принес кусочек ватмана, на котором нарисовал первую карикатуру на фашистов, потерпевших поражение под Сталинградом. Днем молодой художник преподавал в школах рисование, затем оформлял спектакли, а в комнатушке, где жил, работал над картиной «Чернышевский в вилюйской ссылке». Иногда на час другой он забегал к поэту-импровизатору М.Н. Тимофееву-Терешкину, чтобы еще и еще раз сделать мазок на его будущем портрете. Этот портрет был выставлен в Москве на первой послевоенной Всесоюзной художественной выставке. По воспоминаниям А.Т. Тимшина, в сентябре 1944 года, когда открылась персональная выставка, даже близко знавшие Николая Павловича люди были поражены его работоспособностью. Автор статьи приводит еще один интересный факт: «О талантливом юноше заговорили газеты. Якутское правительство выдало ему путевку на учебу в Московский художественный институт имени Сурикова” [20].

Оказывается, молодым художникам, действительно, выдавали такие путевки. Так, 5 сентября 1944 года газета «Социалистическая Якутия» писала, что «По решению Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР наиболее талантливые представители национальной молодежи направляются на учебу в высшие учебные заведения Москвы и Свердловска. Известный своими работами молодой художник Лев Габышев и одаренный юноша Федор Павлов будут учиться в Московском художественном училище» [21].

Значит, через год такую же путевку получил Н. П. Христолюбов, так как известно, что он в 1945 году был зачислен в Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, который окончил с отличием в 1949 году по мастерской B. П. Ефанова. С 1950 года он стал преподавателем родного института, воспитал несколько поколений художников и не прерывал связь с Якутией. Двери его дома всегда были открыты для якутских художников.

Газеты военных лет, архивные документы раскрывают забытые страницы истории изобразительного искусства. Об одной хотелось бы рассказать более подробно. Творческая интеллигенция республики весной 1944 года проводила в дальнюю дорогу драматурга Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона, поэта С.С. Васильева, выезжающих на фронт и с волнением ждала их возвращения. Они повезли с собой выпуски газет «Социалистическая Якутия», «Кыым», грампластинки с записями солистов театра и художественные открытки, специально исполненные художниками П.П. Романовым, М.М. Носовым, В.А. Кандинским и В.Д. Запорожской. Писатели вернулись из подразделений 1-го Украинского фронта с необычными подарками: они привезли награды, фотографии, знамя побежденных немецких захватчиков, листовки, брошюры националистического комитета «Свободная Германия» с призывами уничтожить советский народ. Большим подарком для художников явилось письмо фронтового художника Н. Ефременко, в котором он высоко оценил их искусство. «Меня радует, что вы в тяжелые годы войны не прекращаете своей плодотворной деятельности: «Это только показывает что перо, карандаш и кисть могут наравне с боевой винтовкой, также как боевое оружие, разить врага».

- Ефременко, оказывается, отправил и свои работы Но, к сожалению, не сохранились открытки, изготовленные якутскими художниками, и неизвестно местонахождение работ Н. Ефременко, кроме фотографии одной линогравюры, опубликованной в газете. На ней изображены Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон и С. С. Васильев [22].

Наступил долгожданный День Победы — 9 мая 1945 г. Весь состав ССХЯ занялся украшением города, затем оформлением национального праздника Ысыах, посвященного самому светлому празднику — Дню Победы. Они с радостью писали лозунги яркими красками, с удовольствием рисовали якутские орнаменты. В июле в здании краеведческого музея открылась отчетная выставка за 1944 и первое полугодие 1945 года [23].

А 1 октября 1945 года художники П.П. Романов, Л.А. Ким, В.А. Кандинский, П.В. Попов с волнением встречали своих первых учеников в художественном училище, открытом на основании Распоряжения СНК РСФСР от 15 мая 1945 года. Среди них были Э.С. Сивцев, В.Г. Петров, М.В. Лукин, О.М. Ковалевский, Е.М. Шапошников, А.П. Собакин, Н.М. Засимов, наравне со взрослыми трудившиеся в тылу и вернувшиеся с фронта П.Т. Карсанаев и М. Кычкин.

В фондах Национального архива РС (Я) сохранились ходатайства учреждений культкры, образования, где в основном в годы войны работали художники, на награждение медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Но в книгу-мемориал «Память», составленную по спискам и актам вручения наград, они вошли как члены Союза советских художников Якутии. То есть, высокую награду они заслужили как художники, члены Союза советских художников Якутии. отрадно отметить, что не были забыты и молодые художники, выехавшие на учебу в 1944-1945 гг. Они получили награду, заработанную потом и кровью [24].

Художники, как все фронтовики и труженики тыла, не любили вспоминать годы войны. Но о них самих помнили их ученики. Самый молодой из художников военного времени Л. М. Габышев по приезду в Якутск в 1952 году начал свою деятельность как директор Музея изобразительных искусств с организации выставок и издания каталогов произведений первых народных художников И. В. Попова, П. П. Романова, М. М. Носова. В это же время один из первых выпускников Якутского художественного училища, студент факультета теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде, будущий кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Российской Академии художеств, действительный член Академии духовности РС (Я), лауреат Государственной премии Якутской АССР им. П. А. Ойунского, член СХ России с 1964 года, Иннокентий Афанасьевич Потапов занялся сбором материалов в архивах Москвы, Ленинграда, Якутска, чтобы написать более полные работы о первых художниках Якутии на основе достоверных фактов. Эти документы позже помогли ему доказать, что Якутское художественное училище может носить имя только народного художника Петра Петровича Романова, одного из самых неординарных людей Якутии, живших и творивших в ХХ веке.

Время сохранило письмо студента И. Потапова учителю П. П. Романову, которое тот получил перед самой смертью, последовавшей 1 мая 1952 года: «В общем, Петр Петрович, Вы, как первый наш признанный народный художник Республики, радуйтесь и гордитесь тем, что в столице нашей — Москве-красавице, Ленинграде, Харькове (на Украине), Свердловске (на Урале) и, наконец, у себя в Якутске, растут молодые кадры искусства. Целый поток нахлынет через 5-6 лет… Конечно, чувствуете, какие сдвиги произойдут в искусстве: живописи, музыке, театре и т.д. Но молодежь знает логику вещей, диалектику развития. Без «стариков» не подготавливалась бы художественная молодежь. Поэтому всегда есть и будет уважение и почет Вам, как предшественникам новых сил в искусстве, как нашим первым учителям, просветителям молодежи» [25].

Примечания:

- Научный архив Национального архива РС (Я). (далее НА НХМ РС (Я)). Личный фонд П.П. Романова.

- Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. – Якутск, 1979. – С. 24.

- Национальный архив РС (Я). (далее – НА РС (Я)). Ф.1438. Оп.1. Д.3. Л.60.

- Там же. Ф. 1368. Оп.1. Д.3. Лл. 67-75.

- Там же. Ф.1006. Оп.2. Д.90. Л.1.

- Якутия. Хроника, факты, события: 1917-1953. Ч.2. – Якутск, 200. — C. 200.

- Каталог выставки произведений народного художника ЯАССР Петра Петровича Романова (1902-1952). – Якутск, 1953. С.7; Каталог выставки произведений народного художника ЯАССР Михаила Михайловича Носова (к 70-летию со дня деятельности). — Якутск, 1959. – С.8-9; Потапов И.А. Первые художники советской Якутии. — Якутск, 1979. – С.104; НА РС (Я). Ф.1006. Оп.1. Д.163. Л.112.

- Художники Якутии: члены Союза художников России. – СПб, 2006.- С.234.

- НА РС(Я). Ф. 1484. Оп.1. Д.1. Лл. 5-5об.

- Там же. Ф.52. Оп.21. Д.34. Лл. 2-8.

- Там же. Ф.1484. Оп.1. Д.102. Л.7.

- Там же. Ф. 1006. Оп.1. Д.163. Лл.112-112об.

- Там же. НСБ. Д.282. Лл.3-5; л.15.

- Там же. Ф. 52. Оп.25. Д.164. Лл. 24об-25.

- Там же. Ф.1006. Оп.1. Д.190. Л.16.

- НА НХМ РС (Я). Личный фонд И.В. и П.В. Поповых.

- НА РС (Я). Ф.1438. Оп.1. Д.З. Л. 11.

- НА РС (Я). Ф.1438. Оп.1. Д.102. Л. 9.

- Винокуров И., Романов П. Габышев — художник быыстапката //Кыым. 1944. — кулун тутар 22 к.

- Тимшин А. Как сама жизнь [о художнике Н.П. Христолюбове ]. //Полярная звезда. — 1965. — №5. — С. 124-130 .

- Подготовка национальных кадров искусства //СЯ. — 1944. — 5 сент.

- Сивцев Д.-Омоллоон, С. Васильев. Сплоченные навеки Великой Русью // СЯ.

-1944. — 29 авг.; там же. Ефременко. Перо, карандаш, кисть — боевое оружие.

- Художники Якутии: члены Союза художников России. — СПб., 2006. — С. 234.

- Память: Книга-мемориал ветеранам тыла, награжденным в 1946-1950гг. медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Кн. 7. — Якутск, 1999. — С. 496.

- НА РС(Я). Ф. 1484. Оп.1. Д.102. Лл.107-107об.

Е.С. Ноговицына

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальный архив Республики Саха(Якутия)

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ РС(Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» ГБУ РС(Я) «Якутский музей»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

ГБУ ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)»

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)

Якутское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников и истории (ЯГО ВООПИК)